日本にも必要な「セキュアベース」とは?失敗からリセットできる社会に!

2017/9/19

とりあえず見てみない?プロ人材リスト

- 30人以上のあらゆる施策の上位5%プロ人材をご紹介!

- 貴社にマッチする最適なプロ人材が間違いなく見つかる!

- プロ人材の職種/経歴/実績など、詳細な人材をまとめて解説!

目次

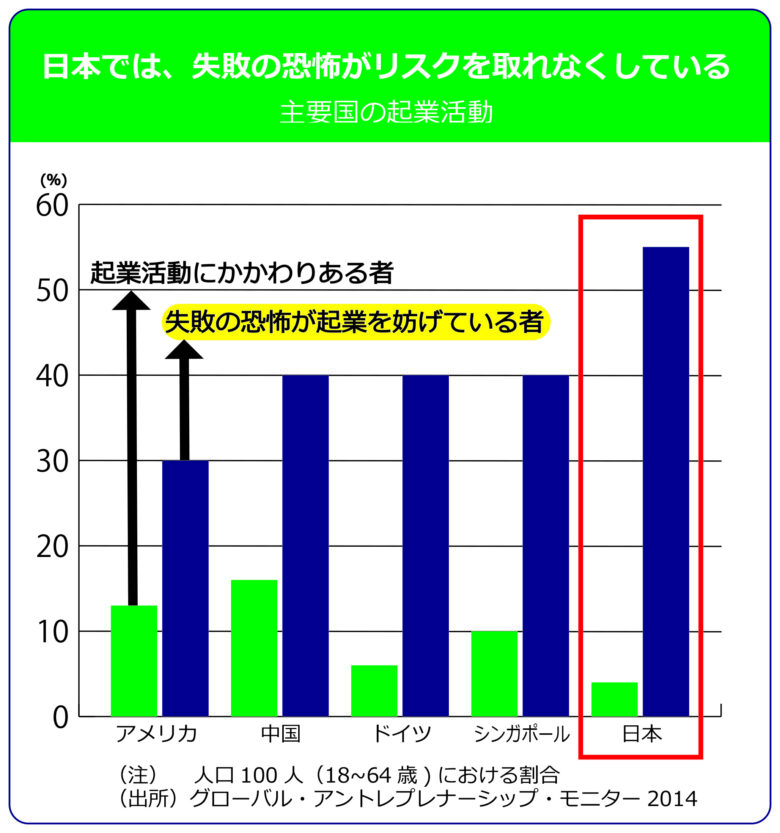

日本の最も大きな問題点の1つは、失敗を許容しない空気、チャレンジできる文化がないことだ

日本の最も大きな問題点の1つ。

それは、日本では、勝ち組・負け組といったわかりやすい判断基準を作り、「失敗した人=負け組」として、こうした失敗する経験を歓迎しない空気・カルチャー>を創ってしまっていることだ。

失敗を回避する傾向が過度に強く、リスクを取ってチャレンジできる環境、失敗を許容し、挑戦する人を受け入れる文化・土壌がない。

「良いポテンシャルを持っているのにチャレンジできていない」、ということを指摘した最近の例としては、株式会社ミクシィを再建した元代表取締役の朝倉氏のコメントである。

(社長就任時)ミクシィ社はすごく良い会社だった。

・優秀なエンジニアと開発力

・130億円のキャッシュ、純資産160億円 (スタートアップ130回くらいできる!)

・誰もが知るmixiという看板

という3つの価値があった。感じたことは、とにかく「もったいないな」ということ。

同社に足りないものの1つは、アントレプレナーシップだった・・・(中略)2017年6月7日開催「IVS 2017 Spring」朝倉祐介氏の講演内容より(logmiから引用)

キャッシュも、ブランドも、人もいるのに、「チャレンジできていなかった」ということを示す一例だ。次に、以下のグラフを見て頂きたい。

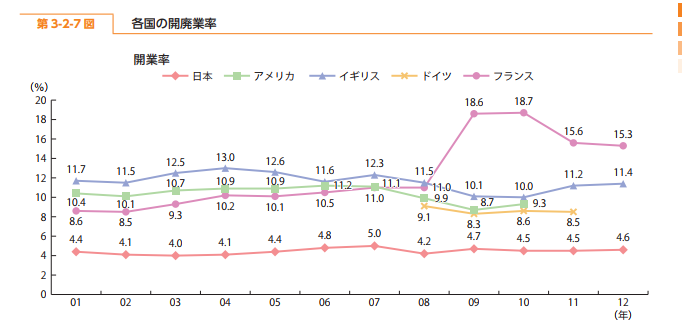

▼日本の開業率は海外と比較して圧倒的に低いまま

出:中小企業白書(2014)

日本でもスタートアップは盛り上がっている、と感じている方も多いかもしれないが、実際は微増だ。海外と比較するとあまりに低い開業率だ。

「なんだ、よくある、起業家を増やすべきだ、という話か」っと勘違いしないで頂きたい。問題としているのは、その背景とする「失敗が怖い」という空気だ。失敗を恐れることが起業率の低下に結び付いている。

日本人には、起業ではもちろん、転職、仕事での意思決定などでも「失敗したらマイナス評価、新しいことをすることはリスキーだ。だから挑戦しない。」という感覚が強い。

キャリアでも、経営の意思決定でも、常に最もリスクの低い無難な選択だけを重視していては、成長はない。

大企業での新規事業が産まれにくく、起業家(候補)からはリスクをとってチャレンジしようとするアントレプレナーシップを奪ってしまっている。

失敗を許容しない文化、挑戦しにくい文化が、日本に閉そく感をもたらしてしまっている、と感じる。

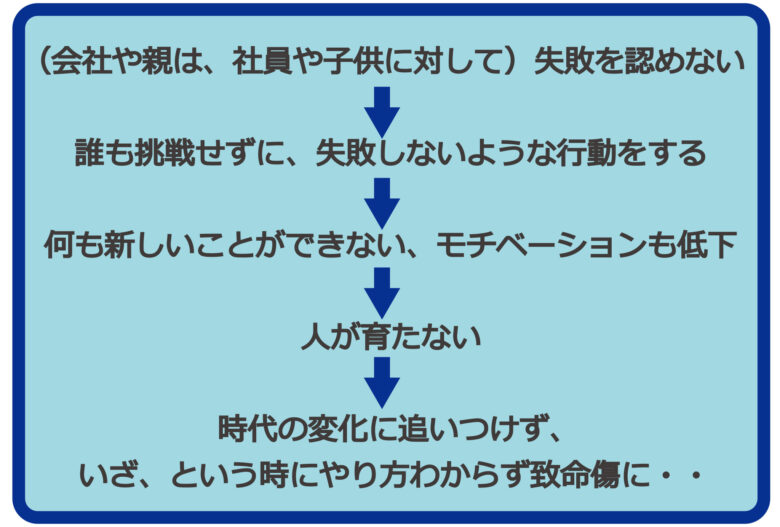

チャレンジしないことに、どんな弊害があるのか。

失敗を恐れチャレンジしないのは、成長しないし、何といってもつまらない。(主に個人側にとって)

恋愛に例えれば、一番失敗しない方法=振られない方法、とすると、「誰とも付き合わないこと」である。次に失敗しにくい方法が、「一番安パイ(確実に付き合える相手)」を選ぶ方法だろう。

これで、何か充実したモノが産まれるだろうか?

機会損失 (個人、企業、社会にとって)

本来なら、創造力があり優秀な若手で本来であれば起業して世の中に大きな影響を与えていたかもしれない日本人が、こうした失敗への恐怖感によって何も起こせていない、というケースを考えると莫大な機会損失がある。

本当にもったいない。

環境の変化に対応できなくなる (個人、企業にとって)

リスクの取り方を知らないと、環境の変化で本当にリスクをとってチャレンジ「せざるを得ない環境」だと、対処方法がわからずに、小さな失敗で抑えられず、「致命傷」になってしまう。

以下のような悪循環もあるのではないだろうか。

環境の変化が少ない高度成長期の日本では、チャレンジしない、それでよかった。

人口が急増し、放っておいても市場は拡大し、アメリカに追いつくことを目指せばよかった時代。なので、新しいことをせずにアメリカを真似、改善をしていればよかった時代だ。

しかし、今は違う。

・企業は、人口急減(マーケット縮小)の中で新しいことを始めないと成長できない時代

・かつ、AI、IoTなどの技術の変化、競合等の事業環境の変化、消費者の価値観の変化など、環境の変化が激しい中では「既存のビジネスの改善」程度では企業は対処しきれない時代。

こうした環境で、「新しいことに挑戦できない土壌」というのは、企業にとって、個人にとって、社会にとって致命的ではないか。では、どうすべきか?

※「企業として、どうチャレンジする個人を増やしイノベーション、新規事業につなげていくか」、「個人としてどうリスクをとっていくべきか」のテーマは、続編として書いていく。

セキュアベースとは? リスクをとりチャレンジする人を増やすには

アメ(報酬)を増やす、ムチを与える、という議論もあるが、これらは有効ではないことが、心理学的にも証明されている。

「アメとムチで人をコントロールしようとすると、創造性と自発性が破壊される」

という報酬と創造性の関連の分析結果があるので、簡単に結論だけ紹介する。

人は元々「面白い」と思っていたものを、好奇心の赴くままに取り組めば創造性を発揮できる。

しかし、「質の高いものを生み出すためにできるだけ努力する」のではなく、高額な報酬をかかげられると目的が好奇心ではなく「お金のため」となる。

そうすると「いかに少ない労力で、いかに多くを稼ぐか」、など創造ではなく効率で選ぶ傾向になり、創造性を必要とするチャレンジには適していない、という話である。

ご興味のある方は、カール・ドゥンカー博士の「ローソクの問題」とググってみれば上記の実験の過程が理解できると思う。

では、失敗を恐れず、創造性やチャレンジを促すようにするには何が必要か。

イギリスの心理学者 ジョン・ボウルビイ氏が提唱した概念を紹介しよう。結論をいうと、人のチャレンジを促し、創造性を高めるには、「セキュアベース」という概念が重要になる。

上記の心理学者が幼児教育の分野で重要だと結論づけた概念である。

「幼児が、未知の世界を思う存分、探索できるのはなぜか」

同氏がこれを調べた結果、幼児は保護者に「切り離されまいとする感情」をもち、そのような愛着を寄せられる保護者が幼児の「セキュアベース」(安全基地)となり、幼児は自由に探究を続けられる、とのことだ。

これは大人にも当てはまる。

人が失敗等への不安や恐怖を越えてリスクを背負って、新しい可能性に挑戦するには、何かしらの「セキュアベース」があった方が恐怖感・不安を取り除き、創造性・チャレンジ精神を掻き立てるのに有効に働く、と言えるのではないか。

プロ野球を例に見てみよう。

監督やコーチが打者にアドバイスをするのに、どれが効果的だろうか。

「今月は何としても三振するな。三振したら罰金だ(=ムチ)」

「今月10本ホームランを打ったら100万円あげる(=アメ)」

よりも、

「どんどん三振して良いから、思い切って甘い球をホームラン狙え。3ヶ月は少なくとも我慢して使う。責任は俺がとる(=セキュアベース)」

といって送り出される方が結果は出るのではないか。

個人が安心して「失敗覚悟でチャレンジできるよう」セキュアベースを!

起業家や独立して仕事をする個人にあてはめて考えると、「何かあっても、適切かつ十分なスキルがあれば、仕事を獲得でき、食っていける」というある一定の保証、安心感があることが、彼ら・彼女らが、十分な創造性を発揮して新しいことにチャレンジできる土壌を創るものだと思う。

彼らにとっては「仕事を貰えない」ことが最大のリスクであり恐怖のはずだからだ。

こんな背景もあり、「仕事が舞い込むプロになる CARRY ME〜週一のプロジェクトから転職まで〜」を、立ち上げて1年以上が経つ。

https://carryme.jp/

※キャリーミーでは、起業家、個人事業主(フリーランス)、子育て中のキャリアウーマンなどに、週1~4回、業務委託ベースで働くプロの仕事を紹介しています。

広報・PR、Webマーケティング、営業、エンジニア、Webデザイナー、人事設計のプロなど、スキルのあるスペシャリスト人材が主に週2,3「出社する」という形で(一部在宅)活躍しています。

何等かの前向きなチャレンジをする個人にとって、キャリーミーがセキュアベースのような「スキルに応じて一定の仕事が紹介されるセーフティーネット」という存在になっていたい、という想いで、運営している。

優秀かつ創造性豊かな個人に、

「キャリーミーがあるから、自身のスキルを武器として失敗を恐れずに、新しいことにチャレンジできた。」と思ってもらえる事例、

「失敗しても人生リセットできた!」と思ってもらえる事例

を、数千、数万と増やして、失敗を歓迎する文化を創りたい。

「日本にも失敗を許容する空気、人生何度でもリセットできる土壌を根付かせたい。」

これは、27歳で大手商社を退職して失敗を重ねながらも起業(その後2度売却)、当時の苦労に懲りずにまた39歳で起業し複数の事業を創り、更に数えきれないほどの失敗を犯し、(やはり不安と恐怖と戦いながらも)小さいながらも挑戦を続けている、大澤からの心の底からの願いである。

キャリーミーはマーケティング・広報領域を中心にプロ人材を紹介しています!

- 中途採用では出会えない優秀な人材が自社のメンバーに!

- 戦略から実務まで対応、社員の育成など業務内容を柔軟に相談!

- 平日日中の稼働や出社も可能!

この記事を書いた人

- 大澤 亮

-

5度の事業立ち上げを経験し、過去に2度事業売却したシリアルアントレプレナー。

1996年に新卒で三菱商事株式会社に入社、タンザニア駐在経験(ODA担当)を経て、帰国。同社退職後、1999年に慶應義塾大学大学院(経営管理研究科修士課程)に入学と同時に起業、2度売却。(日本初の比較サイトを創業し米国企業に売却、EC事業を設立しサイバーエージェント社に売却)その後、株式会社ドリームインキュベータに入社し、大手企業とベンチャー企業両方の経営コンサルティング、ベンチャー企業投資も担当。同社退職後、土屋鞄製造所に取締役兼C.O.O.として入社し、2年で売上20億円から45億円、経常利益も2倍以上にして退職。その間、人事担当役員として数百人を面接。

2009年 株式会社Piece to Peaceを創業、2013年にスキルのマッチングプラットフォームshAIR(シェア)を創業し、会員1万人に。2015年には、週2、3回で業務委託契約で働くプロ人材(助っ人プロ)と、人手不足の企業の仲介サービス「CARRY ME」のコンセプトを立ち上げ、1年で黒字化達成。300人以上の経営者や人事担当者から採用の相談にも応じている。

著書 「世界をよくする仕事で稼ぐ」 (プレジデント社より出版)アカデミーヒルズ(六本木)等での講演多数。