【最新版】マーケティング戦略フレームワーク9選

2025/7/25

10STEPで完成!戦略の作り方

マーケティング戦略の基本がゼロからわかる

マーケ担当者必見!

マーケティングに明確な戦略やフレームワークがないまま突き進むことは、ピースの足りないパズルを完成させようとするようなものです。行き当たりばったりの施策で何とか形にしようとしても、全体像が見えず、効果測定も曖昧。結果、リソースも時間も無駄にしてしまいがちです。

筆者自身、マーケティングの世界に足を踏み入れた当初は、「とりあえずやってみよう」という姿勢であちこち手を出していました。でも、実際にフレームワークを導入してみると、驚くほど思考が整理され、施策がスムーズに進み、結果につながりやすくなったのを実感しています。

この記事では、マーケティング戦略を構築するときに役立つ、今世界でも活用されている9つの代表的フレームワークをわかりやすく解説します。特に、マーケティング知識がまだ十分にない方でも使いやすい形でまとめましたので、ぜひ自社の戦略や施策づくりに活かしてみてください。

目次

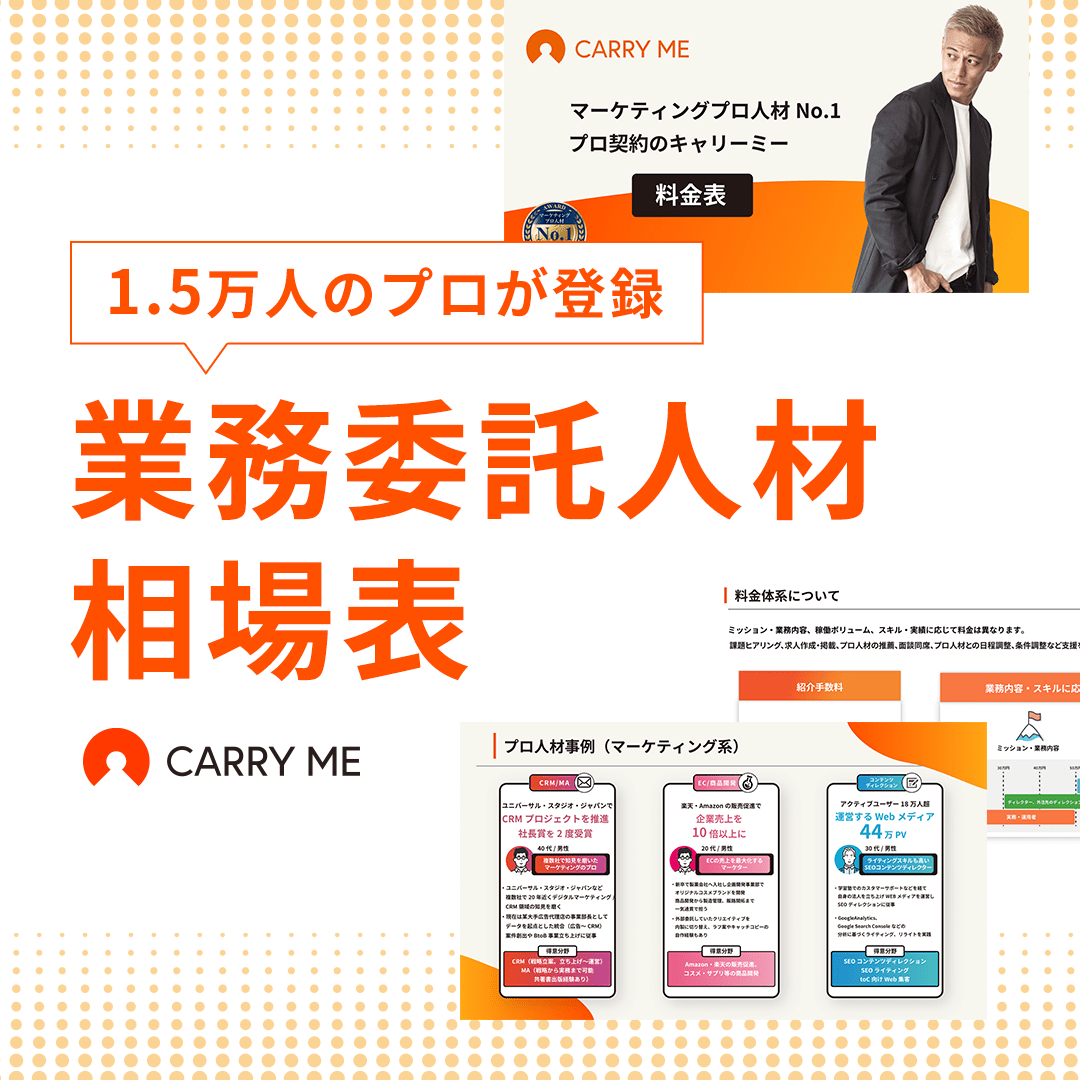

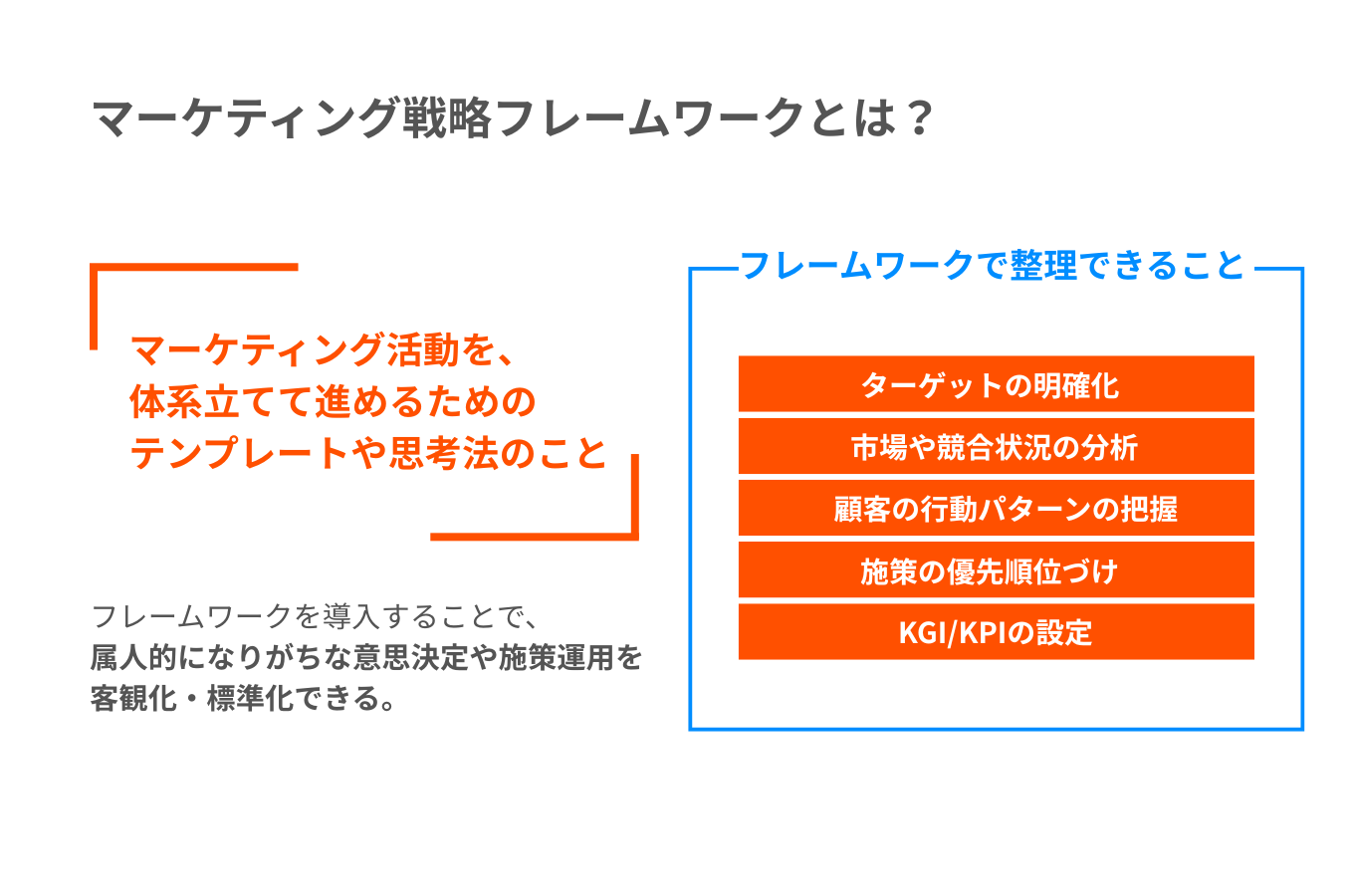

マーケティング戦略フレームワークとは?

マーケティング戦略フレームワークとは、マーケティング活動を体系立てて進めるためのテンプレートや思考法のことです。

たとえば、

・市場や競合状況の分析

・顧客の行動パターンの把握

・施策の優先順位づけ

・KGI/KPIの設定

などを整理し、チーム全員で共有しやすくする手段として活用できます。

日本の企業では、「マーケティングはなんとなくやっているけど、何をどこまでどう施策化するか曖昧…」というケースが少なくありません。フレームワークを導入することで、属人的になりがちな意思決定や施策運用を客観化・標準化できるのが大きな強みです。

関連記事:マーケティング戦略の立て方:基本ステップと成功事例

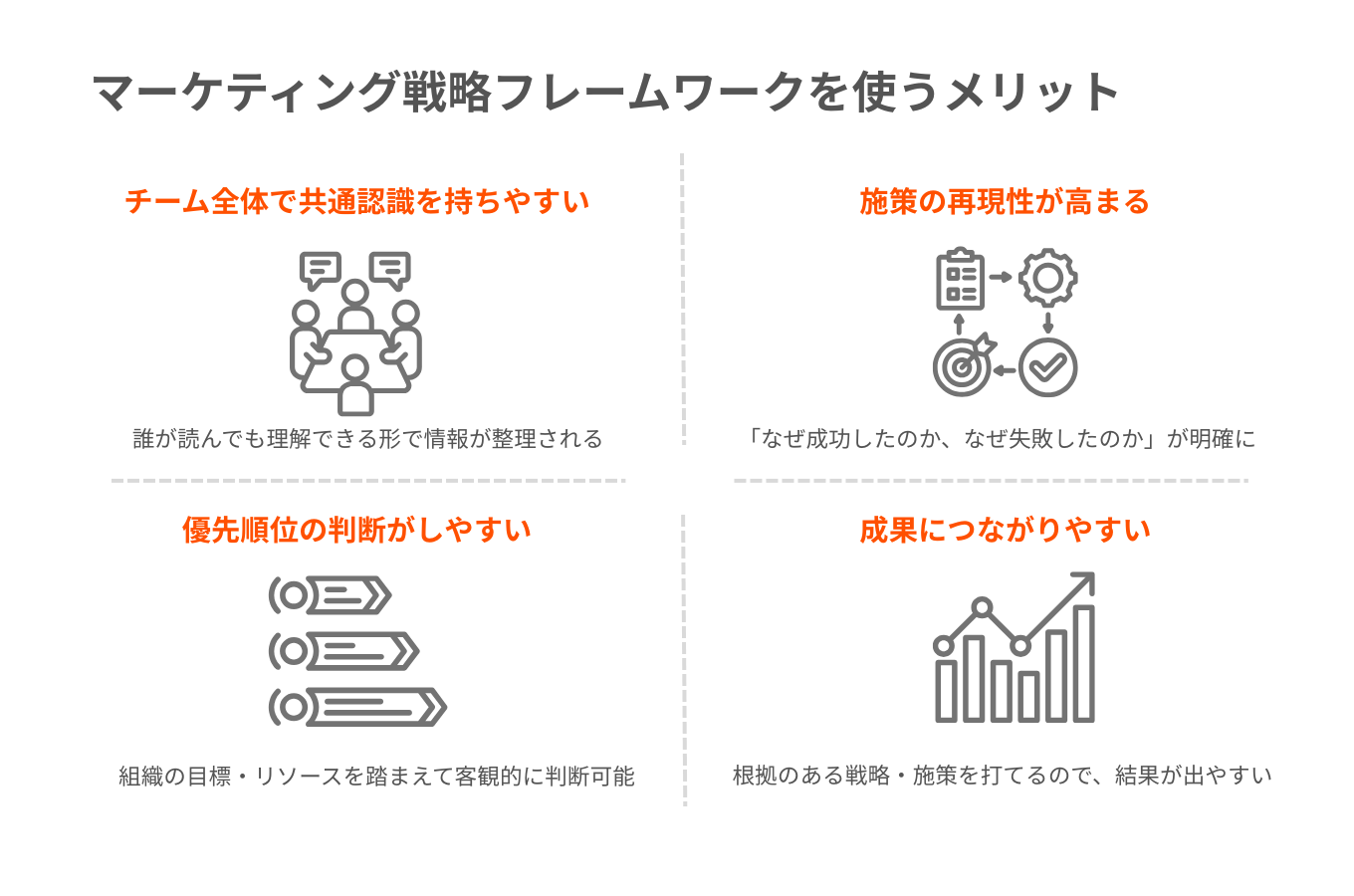

マーケティング戦略フレームワークを使うメリット

フレームワークを使うと、以下のようなメリットがあります。

1. チーム全体で共通認識を持ちやすい

誰が読んでも理解できる形で情報が整理されるので、担当者が変わっても施策の意図や次のアクションが明確。

2. 施策の再現性が高まる

「なぜ成功したのか、なぜ失敗したのか」をフレームワークに沿って検証できるため、PDCAが回しやすくなる。

3. 優先順位の判断がしやすい

どの施策に注力すべきか、組織全体の目標・リソースを踏まえて客観的に判断できる。

成果につながりやすい

根拠のある戦略・施策を打てるので、結果が出やすく、改善もスピーディーに進められる。

9つのマーケティングフレームワーク

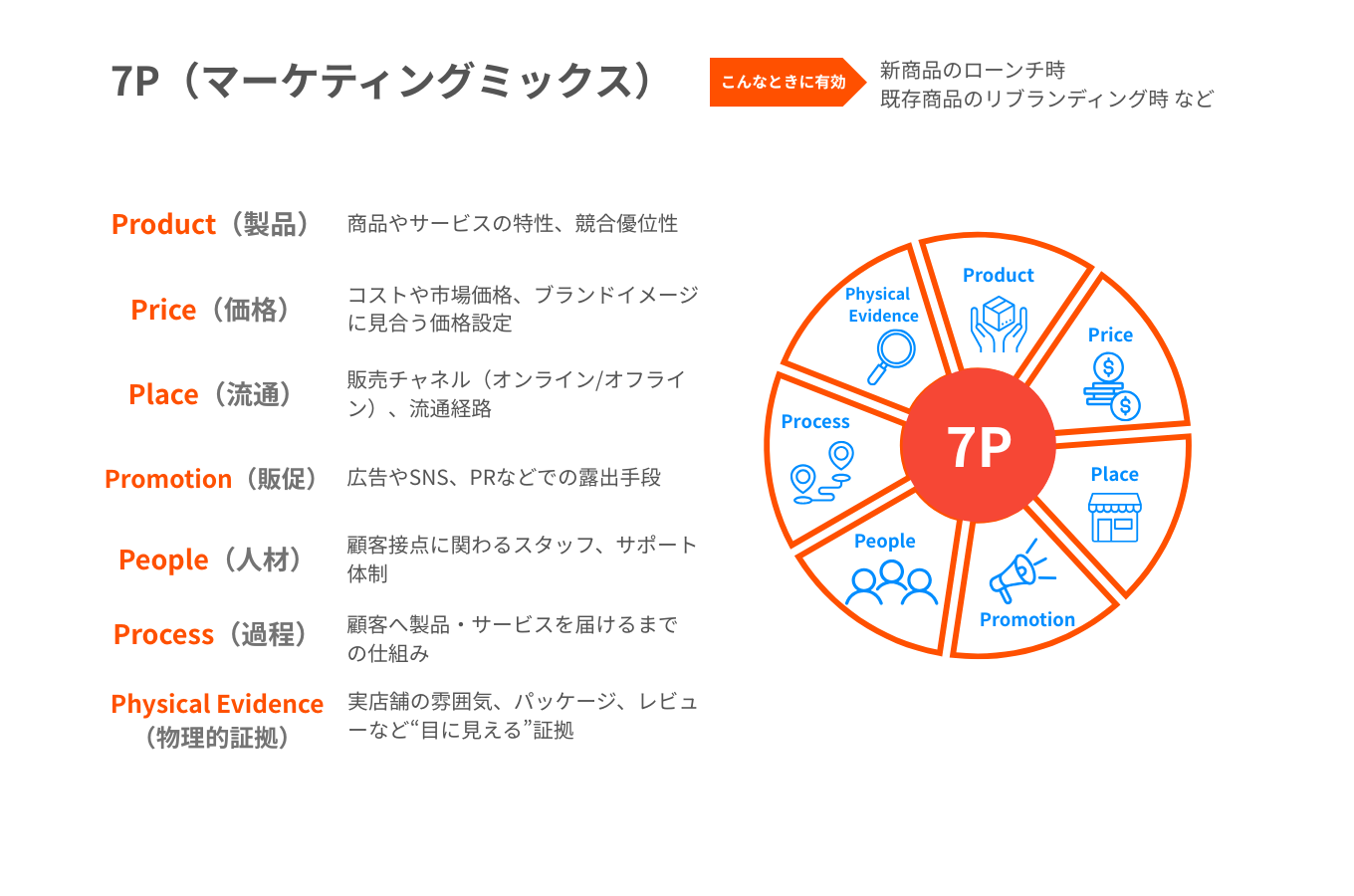

1. 7P(マーケティングミックス)

1960年代に「4P(Product・Price・Place・Promotion)」として定義され、その後People(人材)・Process(過程)・Physical Evidence(物理的証拠)を追加して7Pになった、マーケティングミックスの代表的フレームワークです。

Price(価格):コストや市場価格、ブランドイメージに見合う価格設定

Place(流通):販売チャネル(オンライン/オフライン)、流通経路

Promotion(販促):広告やSNS、PRなどでの露出手段

People(人材):顧客接点に関わるスタッフ、サポート体制

Process(過程):顧客へ製品・サービスを届けるまでの仕組み

Physical Evidence(物理的証拠):実店舗の雰囲気、パッケージ、レビューなど“目に見える”証拠

こんなときに有効

・新商品のローンチ時や既存商品のリブランディング時

・自社の提供価値を多角的に見直すとき

・他チーム(開発・営業など)とも認識を合わせたいとき

ポイント

7Pは一度作って終わりではなく、市場や顧客ニーズが変化するたびに見直すのがおすすめです。日本のユーザーはサービス品質に敏感なので「プロセス」「ピープル」「物理的証拠」の部分が、購買決定に大きく影響することを特に意識しましょう。

2. STP(Segmentation, Targeting, Positioning)

STPは、マーケティングにおける基本中の基本と言われるほど有名なフレームワークです。

市場を細分化し、共通するニーズや特徴を持つグループをまとめる。

2. Targeting(ターゲティング)

その中で自社が狙うべき最重要なセグメントを選定する。

3. Positioning(ポジショニング)

ターゲットに対して、自社商品の強みをどう見せるか明確にする。

こんなときに有効

・多様な顧客層がいる中で、明確にメッセージを届けたいとき

・新規市場への参入時に競合と差別化したいとき

ポイント

年齢や地域などの定量的区分だけでなく、価値観やライフスタイルといった定性的要素もあわせて見極めると効果的です。デジタル化の進展でニッチなコミュニティや属性が増えているので、より細かいセグメント戦略が重要です。

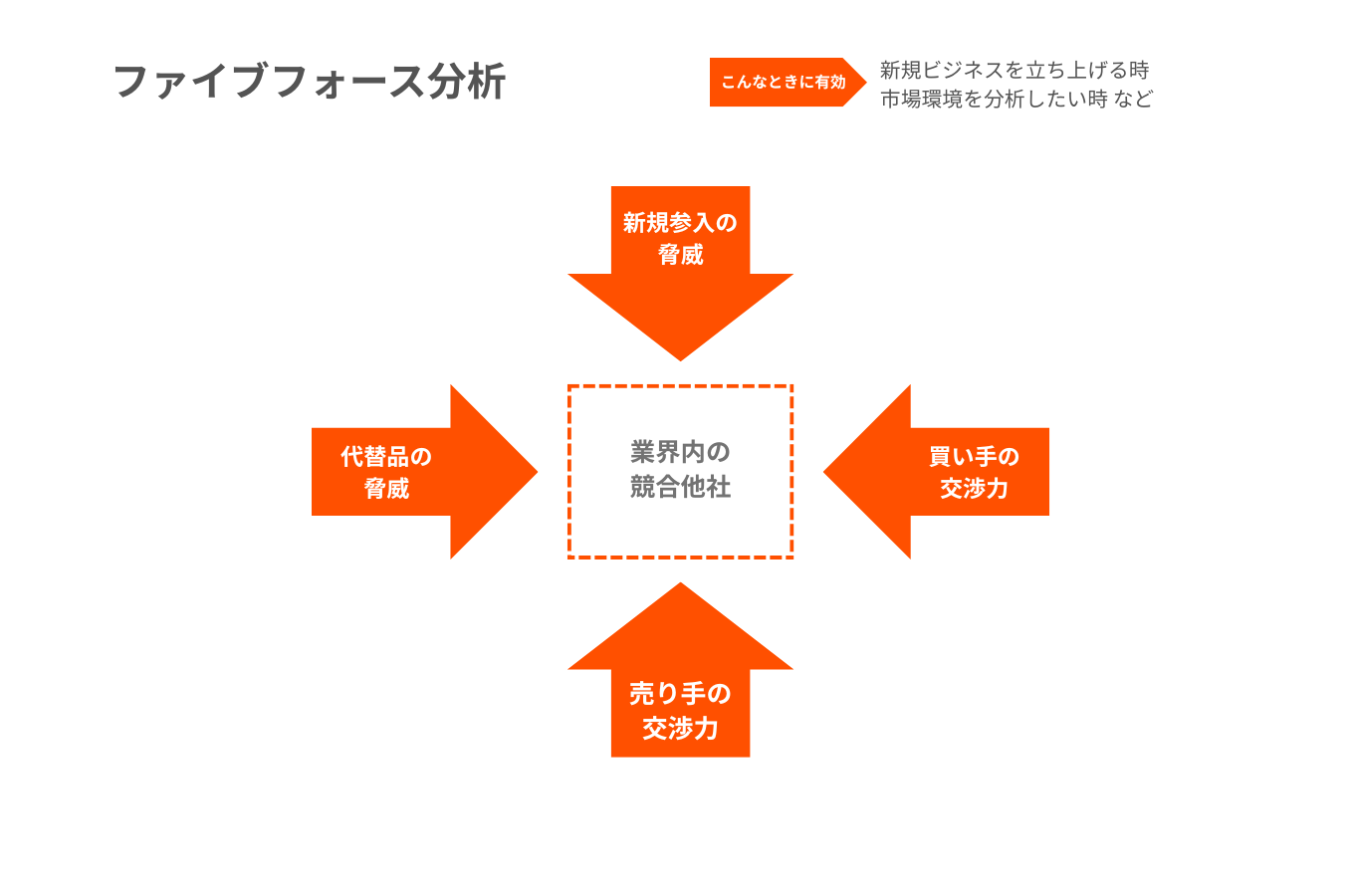

3. ファイブフォース分析(Five Forces)

ハーバード・ビジネス・スクールのマイケル・E・ポーター教授が提唱した、自社を取り巻く業界の競争要因を整理するフレームワークです。

2. 買い手の交渉力

3. 売り手(サプライヤー)の交渉力

4. 代替品の脅威

5. 業界内の競合他社

こんなときに有効

・新規ビジネスを立ち上げる際、市場環境を分析したいとき

・業界構造の変化(新規参入やテクノロジー変化など)が大きいとき

ポイント

4. AARRRモデル(Pirate Metrics)

Pirate Metricsとは、投資家のデイブ・マクルーア氏が提唱した、スタートアップやウェブサービスの成長を捉えるための指標です。頭文字を取って「AARRR(アー)」と呼ばれ、「海賊の掛け声(Arrr!)」になぞらえています。

ユーザーをどのチャネルで獲得しているか

2. Activation(活性化)

初期段階でユーザーが価値を感じてくれたか

3. Retention(継続)

ユーザーは継続して使ってくれているか

4. Revenue(収益)

どのように収益化を図り、いくら生み出しているか

5. Referral(紹介)

ユーザーが他者を紹介してくれるか

こんなときに有効

・SaaSやアプリなど、ユーザー行動を数値で追いかけたいとき

・顧客ライフサイクル全体を分析し、ボトルネックを見つけたいとき

ポイント

多くの企業ではつい認知拡大(Acquisition)ばかりに注力してしまいがちですが、実はActivationやRetentionの強化こそが長期的成長には重要です。コスト削減や売上アップなど短期的に成果を求められることが多いからこそ、AARRRを使って施策を段階的に最適化することで、効率的なマーケティングが可能になります。

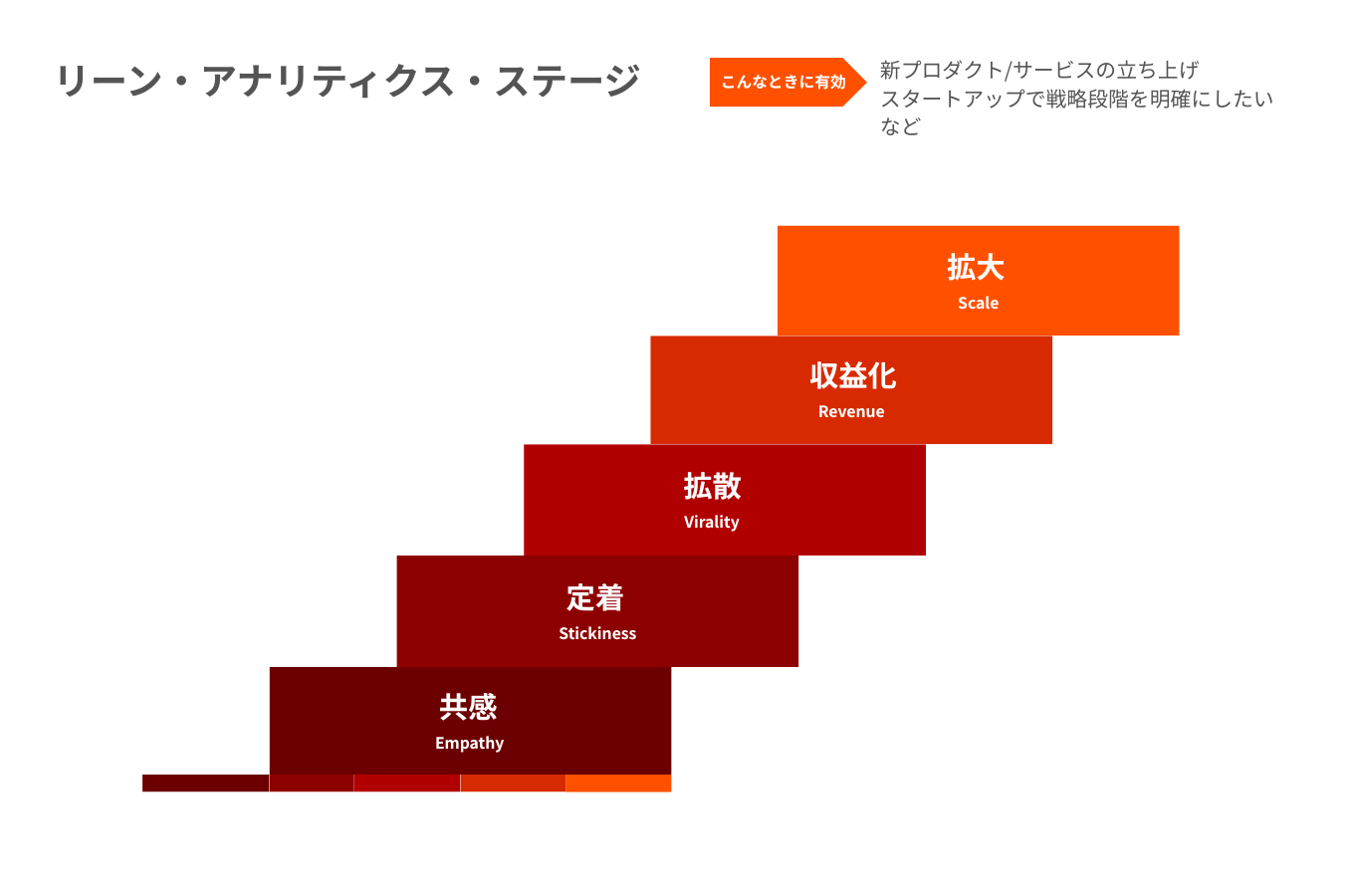

5. リーン・アナリティクス・ステージ(Lean Analytics Stages)

アリスター・クロール氏とベン・ヨスコビッツ氏が提唱した、スタートアップの成長プロセスを5つのステージで捉えるフレームワークです。

顧客の悩みや痛みを徹底的に理解し、MVP(実用最小限の製品)を作る

2. Stickiness(定着)

製品を使い続けてもらう(継続利用やリピート)

3. Virality(拡散)

口コミやSNSを通じてユーザーが広めてくれる状態を目指す

4. Revenue(収益化)

サブスクや販売などで実際に収益を安定させる

5. Scale(拡大)

新市場や追加サービスへ拡大し、大きな成長を目指す

こんなときに有効

・新しいプロダクト/サービスを0→1で立ち上げるとき

・スタートアップや新規事業部で戦略段階を明確にしたいとき

ポイント

このフレームワークはステージごとに注力すべき指標が異なるため、「今はどの段階にいるのか」を常に明確にしておくことが大切です。日本企業ではトップダウンで一気に拡大を求められるケースもありますが、適切にステージを踏まないと製品が市場に定着せず、結局失敗してしまうリスクが高まります。

6. フック・モデル(Hook Model)

ニール・イヤール氏が提唱した、ユーザーが継続的にサービスを利用したくなる“習慣化”のメカニズムを解き明かすフレームワークです。

プッシュ通知やメールなどの外的トリガー、あるいは退屈や不安などの内的トリガーが行動のきっかけに

2. Action(行動)

トリガーにより最小限のステップで実行できる行動を提示する

3. Variable Reward(変動報酬)

毎回報酬に変化を持たせることで、飽きさせず継続させる

4. Investment(投資)

ユーザーが使い続けることでデータや時間などを投資し、離れにくくなる

こんなときに有効

・ゲームやSNS、サブスクなど、長期利用を狙うサービスを作るとき

・ユーザーの「また使いたい」をデザインしたいとき

ポイント

日本の消費者は「品質と快適さ」を重視する傾向が強いので、“いかにストレスなく導入・継続させるか”がカギになります。フック・モデルを導入する際は、あまりにも“操作”感が出ると反発を招くリスクもあるため、ユーザーにとって本当に価値ある体験を作ることが重要です。

7. ICEスコア

ショーン・エリス氏が提唱する、複数の施策を素早く優先順位づけするためのシンプルな評価方法です。次の3つの観点を1〜10などのスコアで評価し、合計値が高いものを優先します。

Confidence(確信度):成功する見込みや裏付けデータの強さ

Ease(容易さ):実行までの労力やコストの低さ

こんなときに有効

・限られたリソースで短期間に施策を回したいとき

・複数のアイデアやキャンペーン案を比べたいとき

ポイント

プロジェクトの意思決定に時間がかかることが多い場合は、ICEスコアを使って客観的かつ即断即決しやすい材料を提示するのは有効です。ただし、あくまで数字での優先度づけなので、最終判断では直近の経営戦略や外部要因も考慮して柔軟にアレンジするとよいでしょう。

8. STEPPS

マーケティング学者のジョナ・バーガー氏が「なぜ情報は口コミで広がるのか」を研究し、バイラルや拡散の要素を6つにまとめたフレームワークです。

2. Triggers(きっかけ):日常生活の中で思い出されるフックがあるか

3. Emotion(感情):強い感情を喚起するか

4. Public(公開性):人目に触れやすく、共有しやすい形態か

5. Practical Value(実用的価値):役立つ情報で、誰かに教えたくなるか

6. Stories(物語):物語性があり、人々が語りたくなるか

こんなときに有効

・SNSなどで「拡散されるコンテンツ」を作りたいとき

・新商品のプロモーションなどで話題化を狙いたいとき

ポイント

日本人は口コミやレビューを重視する傾向が高いため、“Social Currency”と“Practical Value”が特に重要です。たとえば「実際に試してみたレビュー動画」「購入すると生活がこう変わったエピソード」など、感情や実用性を伴うストーリーが広がりやすいです。

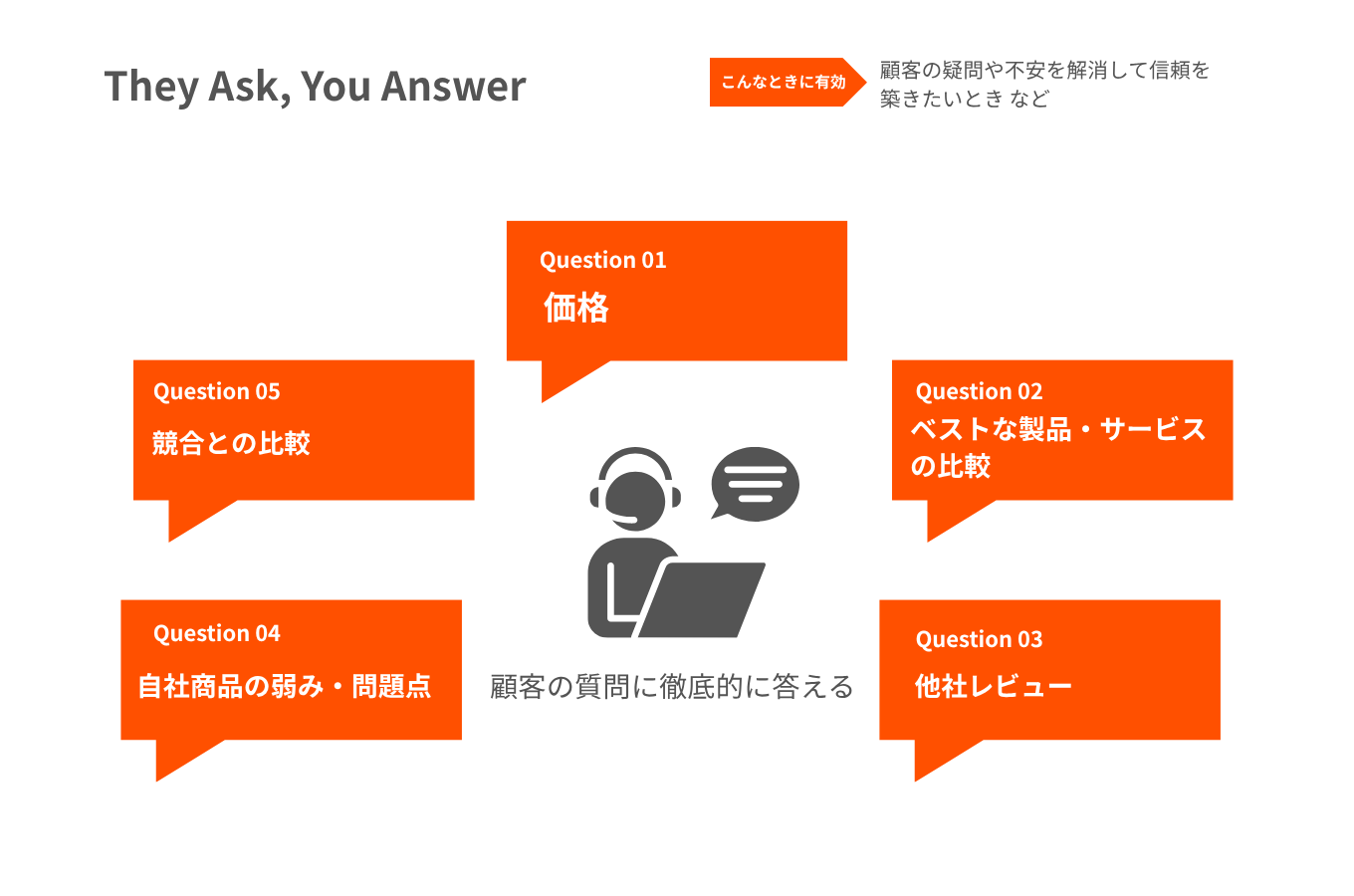

9. They Ask, You Answer

マーカス シェリダン氏が、経営危機に陥ったプール会社を救った手法として広めた「顧客が聞きたいことを、徹底的に回答する」コンテンツマーケティング手法です。ポイントは顧客が「本当は聞きたいけど、なかなか聞きづらい」質問にも包み隠さず答えること。

・ベストな製品・サービスの比較

・他社レビュー

・自社商品の弱み・問題点

・競合との比較

こんなときに有効

・自社商品・サービスに対する顧客の疑問や不安を一つずつ解消して信頼を築きたいとき

・営業現場の問い合わせを減らし、効率的にリードを育成したいとき

ポイント

日本の消費者は「値段」「デメリット」「実際の口コミ」などを特に気にする傾向があります。とはいえ、日本企業は価格や弱みを公にすることに抵抗感が強い場合も。そこであえて正直に公開し、透明性をアピールすることで差別化を図れる可能性があります。

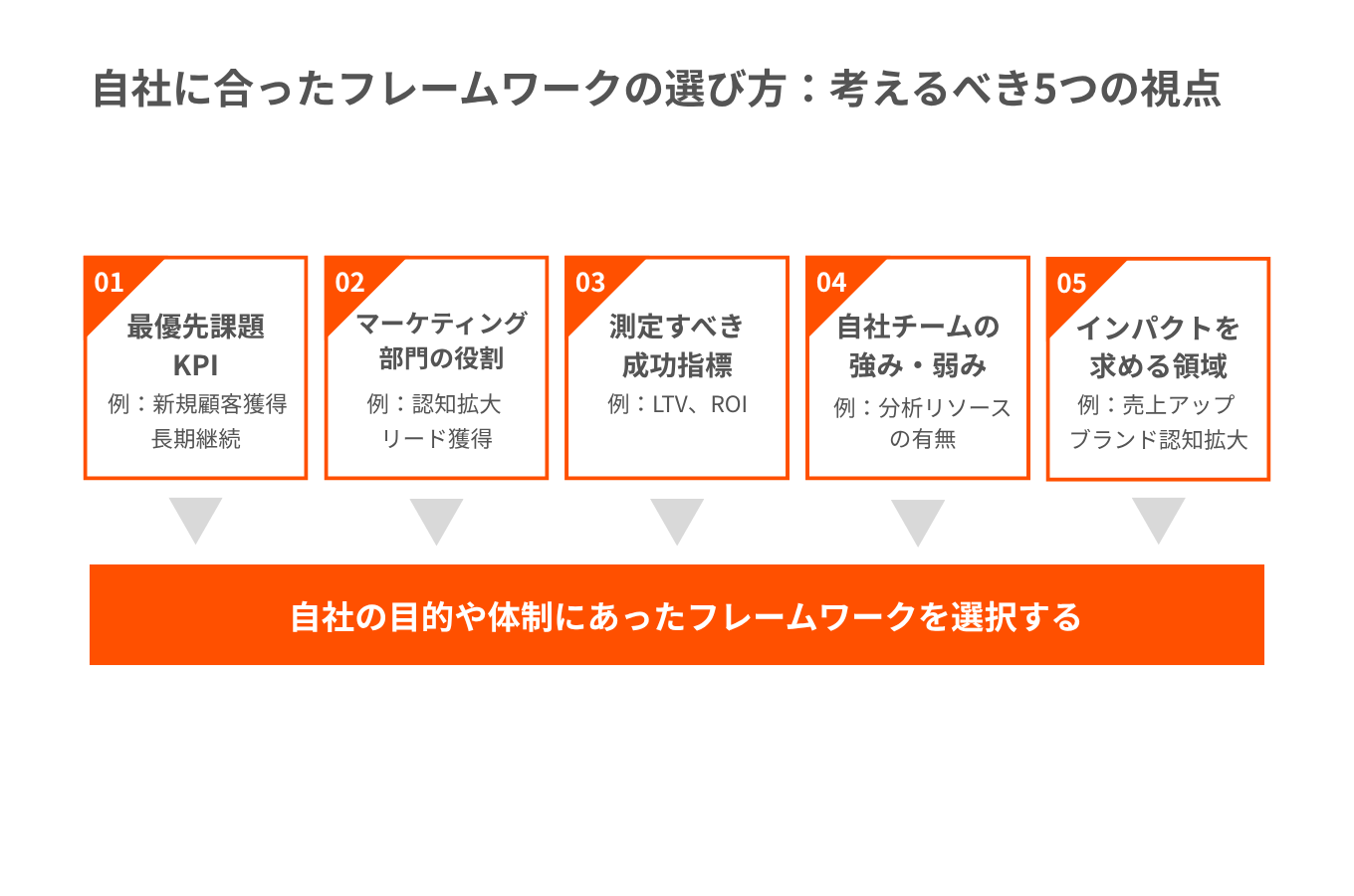

フレームワークの選び方:自社に合ったモデルを見つける5つの視点

マーケティング活動の成果を最大化するには、自社に合った思考フレームワークの選定が欠かせません。

汎用的なフレームワークも多く存在しますが、どれを採用すべきかは自社の目的や体制によって異なります。ここででは、最適なフレームワークを選ぶための5つの視点を解説します。

1. 自社の最優先課題・KPIは何か?

例:新規顧客獲得が最優先ならPirate Metrics、長期継続が鍵ならHook Modelなど。

2. マーケティング部門の役割は?

例:ブランディングが中心なのか、リード獲得が中心なのかによって、選ぶモデルが変わる。

3. 測定すべき成功指標は?

例:LTVやROIを重視するならLean Analytics、口コミ拡散を狙うならSTEPPS。

4. 自社チームの強み・弱みは?

例:分析リソースが少ないならICEスコアなどシンプルな指標が合う。

5. どこで最も大きなインパクトを出したいか?

例:売上アップ、リード数増、ブランド認知拡大など、どこにインパクトを求めるかで最適なフレームワークを選ぶ。

関連記事:ブランディング戦略とは?フレームワーク・立て方・事例を徹底解説

まとめと次のステップ

マーケティングは一見クリエイティブな要素が注目されがちですが、実は戦略的かつ体系的に動くためのフレームワークこそが結果を左右します。今回紹介した9つのモデルは、どれも世界的に定評がありますが、「どれをどう使うか」は自社の状況次第です。

いずれにしても、まずは自社が解決すべき課題をはっきりさせ、その課題に合ったフレームワークを選ぶところから始めましょう。

次のステップ:キャリーミーでプロ人材と一緒に実践しよう

もし、

「自社に合ったフレームワークがわからない」

「戦略設計に人手や知見が足りない」

「担当者が忙しく、実務まで手が回らない」

といったお悩みを抱えている場合は、プロ人材の活用を検討してみませんか?

キャリーミーなら、マーケティング戦略設計から実務支援までカバーできる経験豊富な人材が多数在籍しています。自社状況に合わせて、一番フィットする専門家がサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

あなたのビジネスに最適なマーケティング戦略フレームワークを活用し、成果を出す第一歩を踏み出しましょう!

キャリーミーはマーケティング・広報領域を中心にプロ人材を紹介しています!

- 中途採用では出会えない優秀な人材が自社のメンバーに!

- 戦略から実務まで対応、社員の育成など業務内容を柔軟に相談!

- 平日日中の稼働や出社も可能!

この記事を書いた人

- 加来 涼太

複数の事業立ち上げを経験し、これまで3度事業売却した連続起業家。 国内のスタートアップや海外の取引先企業などで、グロースマーケターとしても現役で活躍するプロ人材。

2014年、高校3年時にフィリピン留学したことを機に、大学在学中に留学代理店事業を立ち上げ学生起業を経験。WEBマーケティングを独学と実践で学び、WEB経由での集客活動を仕組み化し、同事業を約4年間運営した後に事業売却。新卒後は、海外にある日系ITスタートアップの新規事業プロジェクトに約半年間参画。

2019年、自社ITサービスの開発・WEBメディアの運営事業等を行う株式会社ツーベイスを創業。サイトM&Aプラットフォームの運営開始から約1年後に同事業を売却。その間に審査した対象サイトは約200件に及ぶ。その後、月間最大100万PVのWEBメディアを事業譲渡し、留学関連の新規事業立ち上げ等に従事。

2023年、事業立ち上げからグロースまでの経験を活かし、数社で活躍するグロースマーケターとして活動を開始。主な実績:約1年間・週1程度の稼働で、事業会社が運営するサイトへの自然検索数を月間約20万増やし、昨対比で約200%増を達成。同サイトの月間トラフィック価値30,000ドルの向上も実現。

2025年、日本市場での事業成長を加速させたい海外クライアントからの受注を本格的に始動。主な実績: グーグル広告・ヤフー広告、メタ広告キャンペーンを最適に運用し、半年間で平均ROAS約500%を達成。広告運用と並行してSEO施策も行い、稼働開始から半年で月間収益30,000ドルの獲得に貢献。

<保有資格一覧>

・Google広告「検索広告」認定資格

・Google 広告「ディスプレイ広告」認定資格

・Google アナリティクス認定資格

・Yahoo!広告 検索広告 アドバンスト認定資格

・TOEICスコア905

・行動心理士®

・3級FP技能士