ビジネス戦略とは?フレームワーク・立て方をディズニーの事例で解説

2025/2/10

とりあえず見てみない?プロ人材リスト

マーケティング、広報、事業開発などの施策ごとのプロ人材リストはこちら

13000人から厳選

競合が次々と参入し、市場ニーズも刻々と変化する現代では、企業が持続的に成長し続けるためにビジネス戦略が欠かせません。とはいえ、「戦略」と聞くと漠然としたイメージが先行しがちで、どこから着手していいのかわからないという声も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、「ビジネス戦略とは何か?」という基本的な定義から、具体的なフレームワーク(SWOTやPEST、3Cなど)を用いた分析・立案手法、そして“立て方”の実践ステップまでをわかりやすくまとめています。

さらに、世界的エンターテインメント企業として知られるディズニーの事例を取り上げ、成功を支えた多角化・イノベーション戦略や買収戦略について深掘りすることで、ビジネス戦略の本質をより具体的に理解していただけるはずです。

「短期的な成果だけを追い求めてしまいがち」「社内周知や協力体制づくりがうまくいかない」など、戦略策定の際にありがちな失敗パターンにも触れながら、回避策や改善ポイントを解説します。最後には、キャリーミーのサービスを活用してビジネス戦略を最短ルートで推進する方法も紹介しますので、リソース不足や専門知識の確保に課題を感じている方も必見です。

ぜひ本記事を通じて、フレームワークを活かしたビジネス戦略の立て方をマスターし、ディズニーのように競合優位を築くためのヒントをつかんでください。最後まで読み進めれば、企業の成長エンジンとなる戦略づくりの全貌が見えてくるはずです。

目次

1. ビジネス戦略が企業成長のカギ

ビジネス戦略とは何か?

なぜビジネス戦略が重要なのか

市場が絶えず変化し、競合が次々に参入してくる現代において、企業が長期的に成長を続けるためには明確なビジネス戦略が不可欠です。

消費者ニーズの多様化やテクノロジーの進歩によって、「従来のやり方」だけでは成果を出しづらくなっているのが現状。そこで、企業の方向性や目的を明示し、持続的な成功を支える“羅針盤”となるのが、ビジネス戦略と言えます。

【ポイント】

・競合環境の激化や顧客ニーズの変化に対応し、企業が“どこで勝つか”を明確にする。

・「5年先、10年先の目標」を視野に入れながら、経営資源の最適配分を考える。

ここで登場するのが、「ビジネス戦略のフレームワーク」や「ビジネス戦略の立て方」に関するノウハウです。本記事では、まずビジネス戦略の基本定義を確認しつつ、基礎知識や分析の視点を整理します。

後の章では、具体的なフレームワークを使った立案手法や注意点も解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

ビジネス戦略と戦術の違い

戦術:戦略を実現するための具体的な実行手段や施策。

たとえば「高級路線でブランディングする」という戦略があった場合、そこに紐づく戦術としては「ブランドイメージに合った店舗デザインや広告展開を行う」「SNSでプレミアム感を演出する」などが考えられます。

戦略があいまいなまま戦術を立てると、いざ実行しても方向性がブレたり、継続的な成果につながらない恐れが高まります。ビジネス戦略をしっかり定義したうえで、その実行手段をセットで考えるのが成功への第一歩です。

関連記事:ブランディング戦略とは?フレームワーク・立て方・事例を徹底解説

2. ビジネス戦略を立てる前に押さえておきたい基礎知識

企業が直面する課題と環境分析の重要性

外部環境×内部環境の両面から検討する

ビジネス戦略を策定する際、多くの企業が陥りがちなのが「自社の強み・弱みだけに注目してしまう」ことです。しかし、市場規模や顧客動向、競合分析といった外部環境もあわせて考慮しなければ、せっかくの強みを活かす機会を逃したり、脅威を見落としたりするリスクがあります。

一方で、外部環境ばかり追いかけてしまうと、自社が持っているリソース(人材、設備、資金、技術力など)や強み・弱みを正確に把握できず、「そもそも勝ち筋がない」分野に手を出してしまうケースも。

したがって、外部×内部の両輪で環境を分析し、「自社がどのエリアなら勝てるのか」を見極めることが、ビジネス戦略を立案するうえで欠かせません。

【ポイント】

外部要因:市場動向(成熟/成長)、技術革新、法律・規制、競合の戦略

内部要因:人材・組織力、ブランド力、独自技術、財務体質など

長期的ビジョンと短期的ゴールのバランス

次に考えるべきは、5年先や10年先の長期ビジョンと、目先の年度ごとのゴールをどう両立させるかという問題です。

長期視点をまったく持たず、短期利益に走りすぎると、市場が変化したタイミングで立て直しが難しくなります。かといって、壮大な長期構想だけ語っても、具体的な行動に落とし込めなければ成果は出ません。

短期ゴール:年度ごとの売上目標、マーケットシェア、新商品数など、 measurable(測定可能)な目標を設定し、着実に検証しながら進める。

ビジネス戦略が大きすぎると現場が追いつかず、逆に小さすぎると企業全体の成長が見込めません。理想と現実のギャップを適切に埋めていくことが、戦略策定の基礎となるのです。

3. ビジネス戦略に使える代表的フレームワーク

フレームワークを活用して戦略立案を体系化

ビジネス戦略を立てる際には、どこから手をつけるべきか迷う方も多いでしょう。そこで役立つのが、代表的なフレームワークたちです。情報を体系的に整理し、戦略の方向性を明確に導き出すうえで強力なツールとなります。

1. SWOT分析(Strengths / Weaknesses / Opportunities / Threats)

自社の強み(Strengths)や弱み(Weaknesses)、外部環境における機会(Opportunities)や脅威(Threats)を4象限で整理する手法です。

【メリット】

1.内部要因と外部要因をバランスよく考慮できる。

2.“どんな強みをどんな機会と掛け合わせればよいか”など、アクションのヒントが得やすい。

【活用例】

新規事業の検討時に「自社が持つ強みを活かしやすい市場機会はどこか?」を洗い出し、脅威や弱みをどう克服するかまでセットで考える。

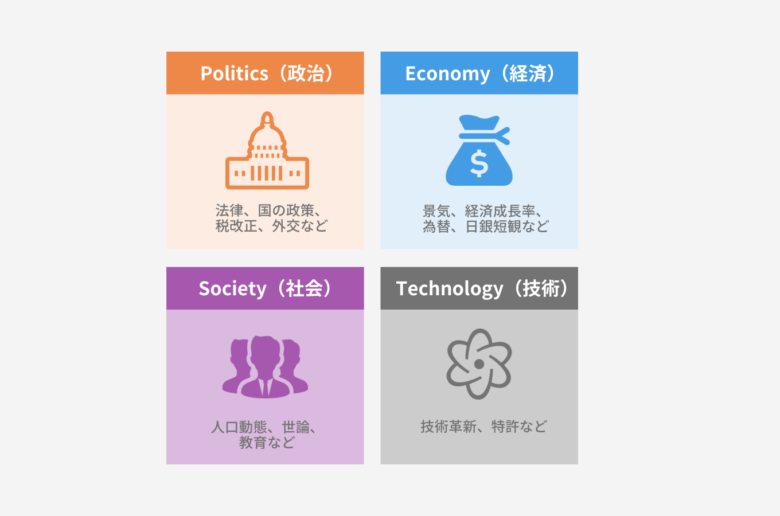

2. PEST分析(Political / Economic / Social / Technological)

政治(Political)・経済(Economic)・社会(Social)・技術(Technological)の4つのマクロ環境を軸に、企業を取り巻く大きな方向性を見極める方法です。

【メリット】

1.短期的な競合状況だけでなく、法規制の変化や技術進歩など、長期的に影響を及ぼす要素を把握できる。

2.新興国市場や高度なIT分野に参入する際など、社会やテクノロジーの潮流を読む必要があるケースで有効。

【活用例】

海外進出を検討する際、その国の政治制度(関税や法律)や経済状況(成長率・物価)、社会的背景(消費者マインド・文化)、技術インフラを総合的に確認する。

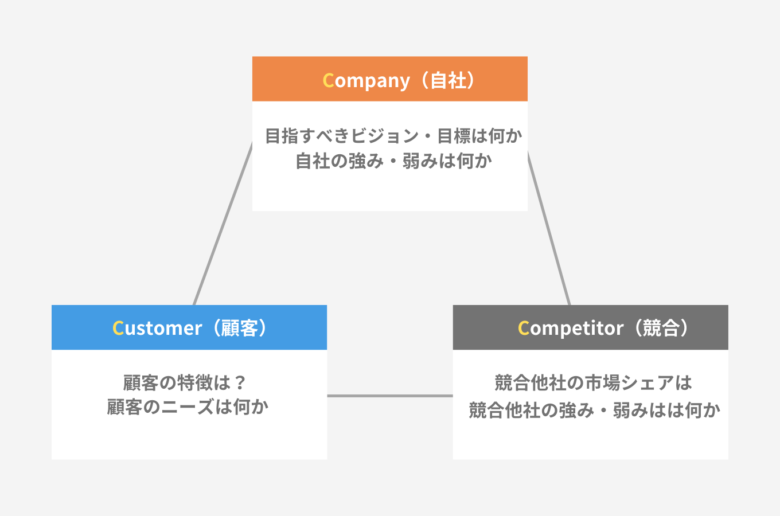

3. 3C分析(Company / Customer / Competitor)

自社(Company)、顧客(Customer)、競合(Competitor)の3つの視点から、ビジネス環境を整理するフレームワークです。

【メリット】

1.自社の強みや弱みを明確化すると同時に、顧客ニーズや競合他社の動向をバランスよく把握できる。

2.「どの顧客層にどんな価値を提供すれば、競合に勝てるか」のシナリオを描きやすい。

【活用例】

新商品をリリースする前に、顧客が本当に求めているものは何か、すでに競合が同様のソリューションを提供していないかを調査し、自社ならではの差別化ポイントを探る。

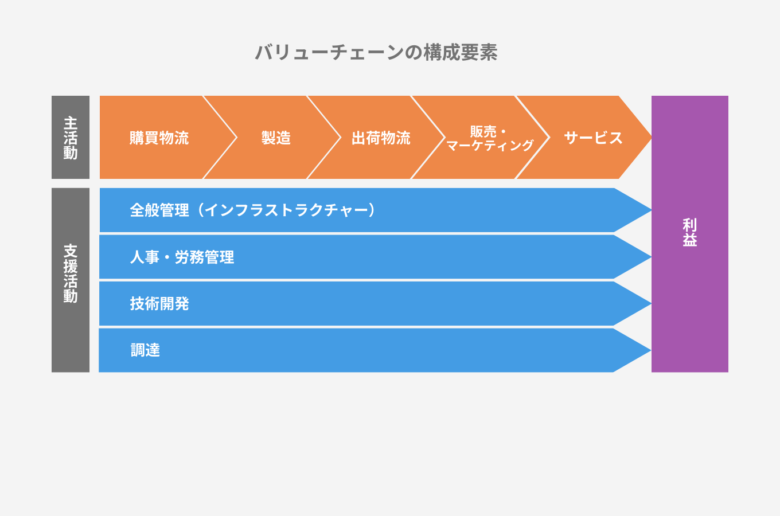

4. バリューチェーン分析

企業活動を「調達」「製造」「物流」「マーケティング」「サービス」などのプロセスに分解し、どこで付加価値が生まれているか、あるいはコスト高となっているかを特定する手法です。

【メリット】

1.企業内部のどの工程が競合優位を生み出しているのか、または改善の余地があるのかを可視化できる。

2.効率化と差別化の両面から戦略を検討する際に有効。

【活用例】

製造業やEC事業などで工程が多い場合、どの段階で利益が生まれ、どの段階がコストセンター化しているのかを見極め、最適化することで収益性を高める。

フレームワークを使うと、頭の中を整理しやすくなり、「今どの方向に進むべきか」が浮き彫りになります。ただし、それぞれのフレームワークに得意分野や補完関係があるため、1つだけで判断せず、複数を組み合わせて活用するのがおすすめです。次に、これらを踏まえて実際の戦略を組み立てるステップを見ていきましょう。

4. ビジネス戦略の立て方:具体的ステップ

戦略策定から実行・検証までの流れを解説

フレームワークで環境を分析したら、それをどのように具体的なビジネス戦略へ落とし込むかがポイントです。以下のステップを時系列で押さえておけば、戦略が机上の空論にならずに実行と検証へとつなげられます。

1. ビジョン・ミッション設定

まずは企業としての存在意義や長期的な目標を明文化します。たとえば「3年後に海外進出を果たし、○○領域でNo.1シェアを獲得する」など、将来的な大きなゴールを描き、社内外で共有すると全員が同じ方向を向きやすくなります。

2. 環境分析(フレームワークの活用)

次に、ここまで紹介したSWOT・PEST・3Cなどを用いて、外部環境(市場や競合)と内部環境(自社のリソース、強み・弱み)を全方位でチェックします。多角的な視点で現状を把握し、「チャンス」と「リスク」を可視化しておくのが重要です。

3. コア戦略の策定(差別化ポイントの決定)

環境分析の結果を踏まえ、自社がどの顧客層にどんな価値を提供するかを明確にします。

たとえば、

・コスト優位を狙って「低価格路線」にするのか

ターゲット顧客や優先事業を絞ることで、限られたリソースを効果的に配分できるようになります。

4. 戦術の具体化(マーケティング施策、商品開発など)

戦略が定まったら、それを実現するための具体策(戦術)を詰めていきます。マーケティング施策なら4P/4Cを参考に、「商品設計・価格設定・販路・プロモーション」などを練り上げるのも有効。必要に応じて新商品の開発や既存サービスの改良を行い、戦略に沿った施策を一貫性をもって展開しましょう。

関連記事:成功するマーケティング戦略の立て方とは? フレームワーク・事例も解説

5. KPI設定とモニタリング

戦術を実行する際には、具体的な数値目標(KPI)を設定し、達成度を定期的にチェックします。たとえば、「今期中にSNSフォロワー数を30%伸ばす」「新規顧客を月間50件獲得する」といった形で、担当者とスケジュールを明確化しておくと、チーム全体の動きが見えやすくなります。

6. PDCAサイクルで改善

最後に、定期的なモニタリング結果を踏まえ、戦略が機能しているかどうかを検証し、必要に応じて修正を加えます。市場環境は刻々と変化するため、計画(Plan)→実行(Do)→チェック(Check)→改善(Act)のサイクルを回し続けることが、ビジネス戦略を形骸化させないコツです。

成功事例:ビジネス戦略で成果を上げた企業

ディズニー(多角化とイノベーション戦略で世界的成功)

ウォルト・ディズニー・カンパニーは、映画やテレビ、テーマパーク、マーチャンダイジングなどを融合させた多角化とイノベーション戦略を武器に、世界的なエンターテインメント企業へと成長しました。以下のような要素が、ディズニーの持続的成功を支えています。

コンテンツの多角化とシナジー効果

ディズニーは映画・TV番組を軸に、テーマパーク、グッズ販売、音楽配信などを組み合わせることで、各事業が相互にブランド価値を高め合うシナジーを生み出しています。

たとえば、映画「アナと雪の女王」がヒットすると、その関連グッズや音楽配信、パークのアトラクションなど、あらゆるチャネルで売上を拡大。コンテンツの世界観を統一的に展開し、ファンを巻き込む仕組みが高い収益性を実現しています。

イノベーションによる競争優位性

ディズニーは常に新しい技術を取り入れ、顧客体験を進化させてきました。VRやARを活用したテーマパークのアトラクション、AIを使ったパーソナライズドなサービスなど、独自のイノベーションで競合他社との差別化を図っています。

買収戦略でコンテンツ資産を拡大

2006年のピクサーや2009年のマーベル、2012年のルーカスフィルム、2019年の21世紀フォックスなど、大型買収を次々に実施。これにより強力なIP(キャラクターやストーリー)を多数獲得し、自社の映画・ストリーミングサービスに活かしています。

特に「Disney+」の成功は、豊富なコンテンツライブラリを一気に拡充できたことが大きな要因となり、配信市場での地位確立に大きく貢献しました。

デジタル展開の加速

テレビ・映画といった従来の枠を越え、Disney+に代表されるストリーミングサービスへ進出。2023年には加入者数が1億を超え、デジタル配信市場での存在感を急速に高めています。

デジタル分野への積極的な投資と大規模な買収戦略が合わさり、世界中のファンがいつでもどこでもディズニー作品を楽しめる体制を作り上げたことが、大きな強みと言えるでしょう。

【ポイント】

・多角化とシナジー:映画・テーマパーク・グッズ販売などを相互連携させ、ブランド世界観を拡張。

・継続的イノベーション:VR・AR・AIなど先端技術導入で顧客体験を進化。

・大胆な買収戦略:強力なIPを次々に取り込み、「Disney+」など新事業領域で競争優位を確立。

ディズニーの事例が示すのは、既存ビジネスと新規技術、さらには買収によるコンテンツの補強を組み合わせることで長期的なブランド価値を高めるという一貫した方針です。自社の強みを活かしつつ、外部リソースや技術を取り込む柔軟な姿勢こそが、ディズニーのビジネス戦略を支える大きな要因となっています。

参考リンク

Case Study on Walt Disney’s Business Strategies – MBA Knowledge Base

ディズニーのコーポレート戦略や多角化戦略に焦点を当てたケーススタディ。

The Walt Disney Company: Strategic Management Case Analysis

企業戦略の分析とその成功の要因を詳細に記載。

A Case Study of Disney’s Sustained Success – ResearchGate

長期的成功を収めてきたディズニーの戦略とその進化を分析。

The Magic of Innovation: Decoding Walt Disney’s Business Strategy

イノベーションを中心としたディズニーの成功戦略を解説。

6. ビジネス戦略の注意点:ありがちな失敗と回避策

なぜ戦略が失敗するのか?

ビジネス戦略を立案しても、実行に移す過程で想定外のトラブルが起こったり、思うように成果が出なかったりするケースは少なくありません。ここでは、多くの企業が陥りがちな3つの失敗例を挙げ、それぞれの回避策を解説していきます。

1. 短期視点に偏りすぎる

【失敗パターン】

数か月で売上が上がらないと「結果が出ない」と判断し、すぐに方向転換してしまう。長期的な投資を確保できず、ブランド力や技術力の蓄積が進まない。

【回避策】

長期的なゴール(3年~5年先)を最初に設定し、年度ごとの短期目標(KPI)を達成しながら軌道修正していく。目先の成果が見えなくても、定期的な検証を行いながら根気よく戦略を継続する姿勢が重要。

2. 社内周知・協力体制が不十分

【失敗パターン】

戦略を上層部だけで決定し、現場の社員に十分な説明が行われないため、具体的な施策が形骸化する。結果として、部門ごとにバラバラの動きをしてしまう。

【回避策】

戦略の目的・意義をわかりやすく示し、全社員が理解・共感できるようにする。必要なリソース(人材・予算・ツール)を適切に配分し、部門横断のプロジェクトチームなどを編成して、現場レベルでの協力体制を構築する。

3. KPI設定があいまい

【失敗パターン】

何をもって「成功」とするかが明確でないまま施策を進めるため、PDCAサイクルが回らず結果が曖昧になる。思い込みで「うまくいっている」と感じてしまうことも。

【回避策】

数値で測定できるKPI(例:サイト流入数、問い合わせ件数、リピート購入率など)を設定し、定期的にモニタリングを実施する。定性指標(顧客満足度やSNS上の声)も含め、複合的に成果を判断するのが望ましい。

7. 【キャリーミー】でビジネス戦略を最短ルートで推進

プロ人材の力で戦略実行をスピードアップ

ここまで紹介したフレームワークや立て方、注意点を実際に社内リソースだけでカバーできる企業は限られています。とくに専門知識が必要な分野や短期間での成果を求める場合には、外部からプロ人材を導入するのが効果的です。そこでおすすめなのが、キャリーミーのサービスです。

専門家を柔軟にアサインしてフレームワークを活用

・必要なときに、必要な分だけプロのコンサルタントやマーケターを呼び込み、SWOT分析や3C分析などのフレームワークを効率良く進められます。

・戦略構築だけでなく、SNS運用や広告施策などの戦術面もサポート可能。

中長期視点の戦略立案から実行・検証まで伴走サポート

・自社のステージに合わせて長期ビジョンと短期目標を設定し、一貫した戦略を組み立てられるように伴走。

・新規事業の立ち上げやスケール拡大も支援しつつ、PDCAサイクルの運用をサポートします。

コストパフォーマンスを重視しながら成果につなげる

・外部リソースを活用することで、社内人材の教育・採用コストを大幅にカット。

・必要な分だけプロ人材をアサインするため、無駄な固定費を抑えつつ、着実な成果を狙えます。

キャリーミーでは、貴社の課題をしっかりヒアリングしたうえで、最適なプロ人材のマッチングと戦略立案をサポートいたします。

「リソース不足だけど、最短ルートでビジネス戦略を進めたい」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

8. まとめ:フレームワークを活かしてビジネス戦略を継続的にアップデートしよう

戦略は一度立てて終わりではない

ビジネス戦略は、立案してすぐに成果が出るものではありません。市場環境や競合の動きに合わせて再度フレームワークを活用し、「分析 → 策定 → 実行 → 検証 → 改善」を繰り返すことが不可欠です。

短期的な成果に焦らず、長期的な投資としてブランドや技術力を育てていく覚悟を持つことで、企業はより強固な基盤を築けます。

キャリーミーのプロ人材とともに最短ルートで成果を狙いましょう。

・スピーディーな戦略実行と、柔軟なPDCAサイクルの運用が可能になります。

企業成長を真剣に考えるなら、ぜひこうしたフレームワークや外部人材の活用を検討し、ビジネス戦略を“絵に描いた餅”に終わらせない体制を築いていきましょう。

キャリーミーはマーケティング・広報領域を中心にプロ人材を紹介しています!

- 中途採用では出会えない優秀な人材が自社のメンバーに!

- 戦略から実務まで対応、社員の育成など業務内容を柔軟に相談!

- 平日日中の稼働や出社も可能!

この記事を書いた人

- 加来 涼太

複数の事業立ち上げを経験し、これまで3度事業売却した連続起業家。 国内のスタートアップや海外の取引先企業などで、グロースマーケターとしても現役で活躍するプロ人材。

2014年、高校3年時にフィリピン留学したことを機に、大学在学中に留学代理店事業を立ち上げ学生起業を経験。WEBマーケティングを独学と実践で学び、WEB経由での集客活動を仕組み化し、同事業を約4年間運営した後に事業売却。新卒後は、海外にある日系ITスタートアップの新規事業プロジェクトに約半年間参画。

2019年、自社ITサービスの開発・WEBメディアの運営事業等を行う株式会社ツーベイスを創業。サイトM&Aプラットフォームの運営開始から約1年後に同事業を売却。その間に審査した対象サイトは約200件に及ぶ。その後、月間最大100万PVのWEBメディアを事業譲渡し、留学関連の新規事業立ち上げ等に従事。

2023年、事業立ち上げからグロースまでの経験を活かし、数社で活躍するグロースマーケターとして活動を開始。主な実績:約1年間・週1程度の稼働で、事業会社が運営するサイトへの自然検索数を月間約20万増やし、昨対比で約200%増を達成。同サイトの月間トラフィック価値30,000ドルの向上も実現。

2025年、日本市場での事業成長を加速させたい海外クライアントからの受注を本格的に始動。主な実績: グーグル広告・ヤフー広告、メタ広告キャンペーンを最適に運用し、半年間で平均ROAS約500%を達成。広告運用と並行してSEO施策も行い、稼働開始から半年で月間収益30,000ドルの獲得に貢献。

<保有資格一覧>

・Google広告「検索広告」認定資格

・Google 広告「ディスプレイ広告」認定資格

・Google アナリティクス認定資格

・Yahoo!広告 検索広告 アドバンスト認定資格

・TOEICスコア905

・行動心理士®

・3級FP技能士