マーケティング戦略の立て方:基本ステップと成功事例

2025/5/9

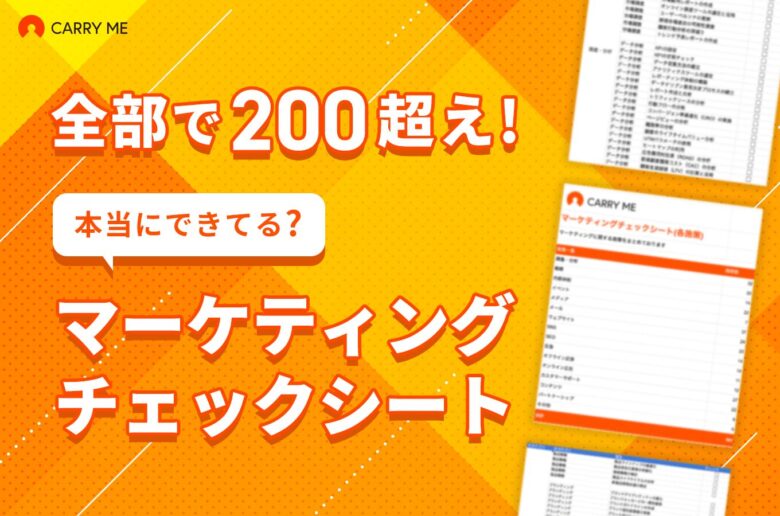

次の打ち手がひらめく!

主要施策を網羅したチェックリスト

マーケの盲点発見!

マーケティング戦略とは、一言で言えば「自社の商品やサービスを、どのように誰に売るか」を長期的な視点で描いたロードマップです。しっかりと戦略を立てておくことで、見込み客の育成や売上拡大に効果的に取り組むことができます。

しかし実際には、多くの企業がマーケティング戦略に自信を持てていないのが現状です。たとえば、ある調査ではBtoB企業のマーケターの半数以上が自社のマーケティング戦略設計に不安を感じていると報告されています。経営層である皆さんにとっても、「マーケティング戦略は大事だが難しそう」と感じる方が多いのではないでしょうか。

本記事では、マーケティングの専門知識がない企業担当者・経営層の方にも分かるように、マーケティング戦略の基本的な考え方や立て方の流れを丁寧に解説します。

まず「マーケティング戦略とは何か」や「マーケティング計画との違い」といった基本用語の定義から確認し、その重要性を説明します。

そのうえで、戦略立案の具体的なステップを順を追って紹介し、最後に日本企業の成功事例と活用できる国産ツールについても触れます。

この記事を読み終えれば、マーケティングに詳しくない方でも自社のマーケティング戦略を描くための道筋が見えてくるでしょう。

目次

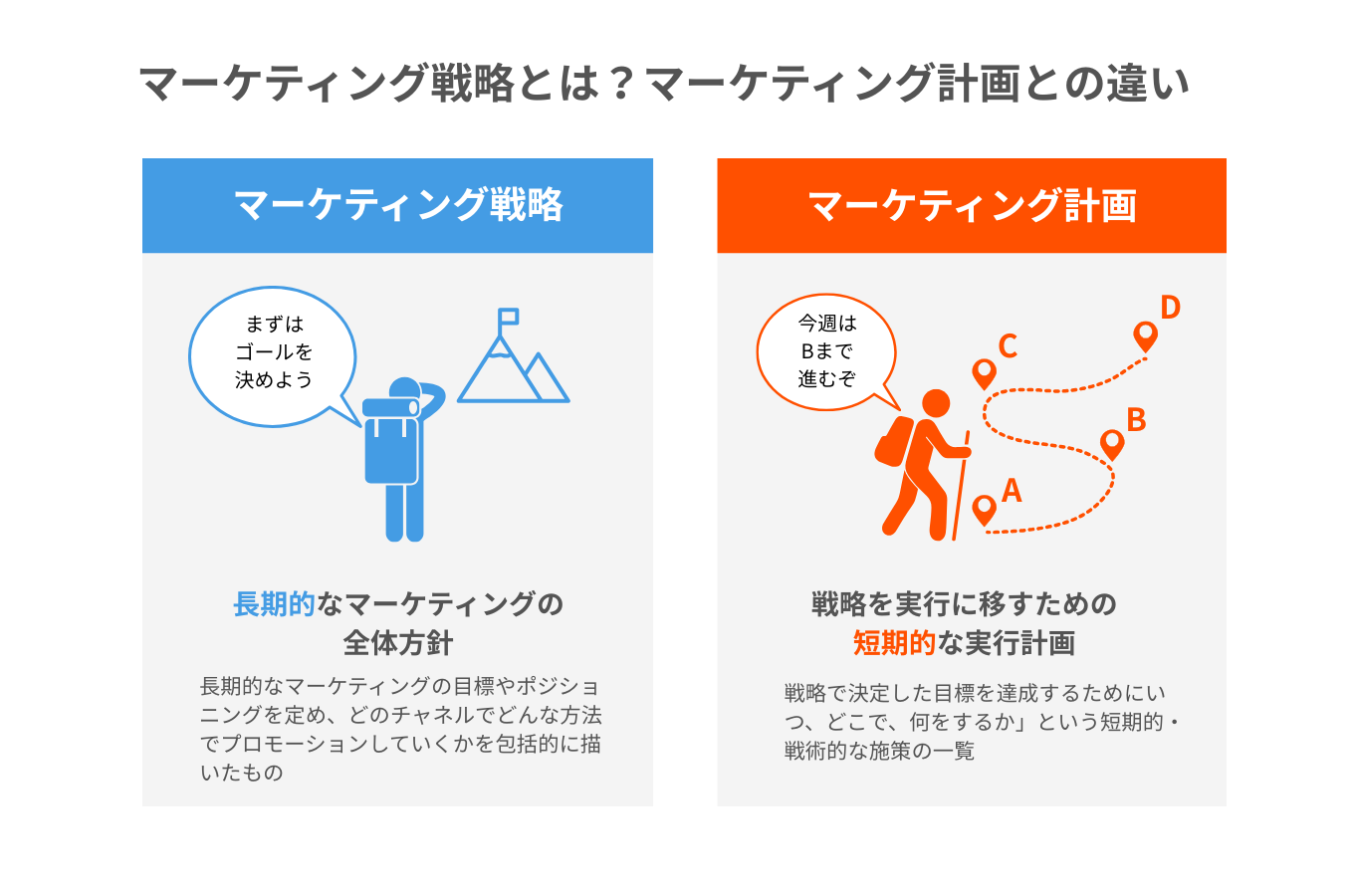

マーケティング戦略とは?マーケティング計画との違い

マーケティング戦略とは、自社ブランドをターゲットとなる顧客層に効果的に訴求するための全体方針を指します。市場や顧客のリサーチに基づき、長期的なマーケティングの目標やポジショニング(立ち位置)を定め、どのチャネルでどんな方法でプロモーションしていくかを包括的に描いたものです。

完成されたマーケティング戦略には、企業の目標(KGI)、ターゲット顧客のペルソナ、利用するマーケティングチャネル、重要指標(KPI)などが含まれます。

一方でマーケティング計画とは、この戦略を実行に移すための具体的な行動計画を指します。

戦略が「長期的なゴールとアプローチの青写真」だとすれば、計画は「そのゴールを達成するためにいつ、どこで、何をするか」という短期的・戦術的な施策の一覧です。

マーケティング戦略が方向性を示す羅針盤であり、マーケティング計画はそれに基づいて日々のマーケティング活動を進める行動指針と言えるでしょう。

マーケティング戦略と計画は密接に関連していますが、混同しないことが大切です。戦略で定めた長期目標があって初めて、それを実現するための具体的プラン(計画)が意味を持ちます。

また、計画を実行する中で得られた成果や市場からのフィードバックを踏まえて、戦略自体を見直すこともあります。

つまり、戦略は不変ではなく、「生きた文書」であり、環境変化や事業目標の変化に応じて定期的に更新・最適化していくものです。

以上を踏まえ、次にマーケティング戦略を立てることの重要性を確認しましょう。

マーケティング戦略の重要性

明確なマーケティング戦略がないまま手当たり次第に施策を打っても、労力や予算が無駄になりがちです。戦略なきマーケティングは「当てずっぽうで壁にボールを投げるようなもの」とも言われ、ビジネスチャンスを逃しかねません。

一方、適切な戦略に基づいていれば、マーケティング活動は驚くほど効果を発揮します。以下にマーケティング戦略がもたらす主なメリットをまとめます。

組織に明確な方向性を与える:

戦略は目指すゴールと進むべき道筋を示し、チーム全員の意思統一を促します。バラバラになりがちな施策も戦略という軸で束ねることで、組織全体で最適な効果を出せます。

ターゲット顧客を的確に狙える:

戦略立案の過程で顧客像を深く分析するため、本当に狙うべき相手にフォーカスしたマーケティングが可能になります。無駄打ちを減らし、適切なメッセージを適切な人に届けられます。

一貫したブランドイメージ構築:

戦略に沿ってマーケティング活動を展開することで、ブランドメッセージやデザインを一貫させることができます。これにより市場でのブランド認知や顧客ロイヤルティを高めることができます。

投資対効果(ROI)の最大化:

市場動向や競合状況、顧客ニーズを分析した上で戦略を立てるため、効果的なチャネルや施策に資源を集中できます。限られた予算でも最も成果の出る部分に投下できるため、マーケティング投資の収益率が向上します。

成果の測定と改善が容易になる:

戦略には成功指標(KPI)の設定も含まれるため、各施策の成果を客観的に評価できます。データに基づき次の一手を決めたり、戦略自体を見直したりといったPDCAサイクルを回しやすくなります。

以上のように、マーケティング戦略は企業のマーケティング活動の効果を最大化する土台と言えます。

マーケティング戦略の立て方(基本ステップ)

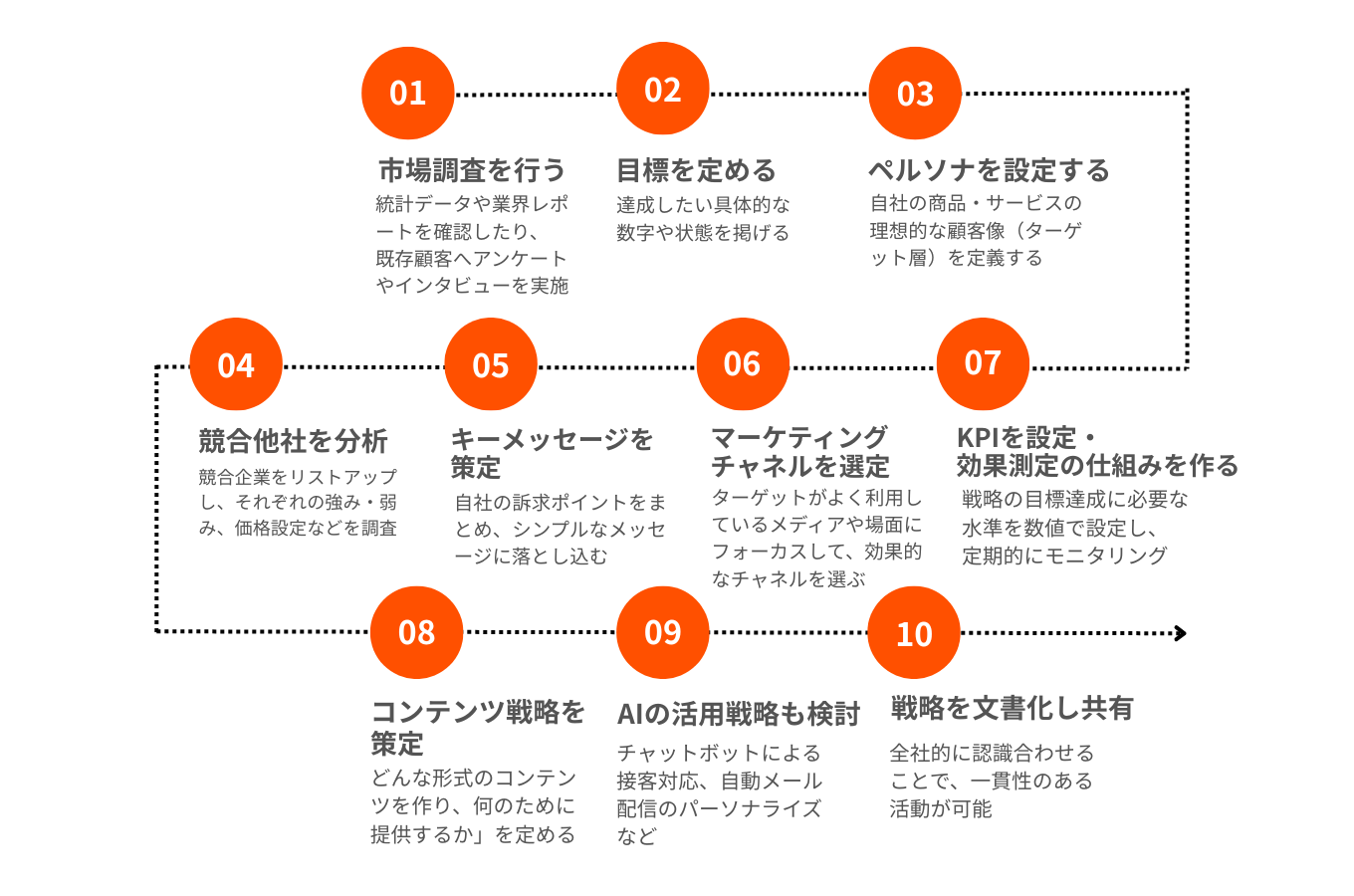

それでは具体的に、マーケティング戦略をどのように立案すればよいか、基本的なステップを順を追って説明します。ここでは代表的な流れを10のステップに整理しました。

1. 市場調査を行う

戦略立案の第一歩は、現状を正しく知ることです。市場や顧客についての事実データを集めるため、マーケットリサーチ(市場調査)を実施しましょう。

市場調査は言わば探偵のように手がかりを集める作業です。統計データや業界レポートを確認したり、既存顧客へのアンケートやインタビューを行ったりして、自社を取り巻く市場環境や顧客ニーズの「裏付け」を得ます。

市場調査を行うことで「データに基づいた意思決定」が可能になり、なんとなくの勘に頼るのではなく確かな根拠に沿って戦略を立てられます。また、調査過程で競合他社が見落としている市場の隙間(ニッチ)や、参入すべき成長分野が見つかることもあります。

顧客を知り、トレンドを知り、機会を知ること——それが戦略立案の土台です。

2. 目標(ゴール)を定める

市場データを集めたら、次にマーケティングの目標を明確に設定します。

「とにかく売上を伸ばしたい」では漠然としすぎています。1年後・3年後に達成したい具体的な数字や状態を掲げましょう。

例えば「1年以内に市場シェアを現在の10%から12%に拡大する」のように、定量的かつ具体的な目標です。

目標設定のコツとしてよく使われるのがSMARTの法則です。SMARTとは以下の5つの要件を満たす目標を立てるという考え方です。

Specific(具体的)

達成すべき内容が具体的にわかること(例:「新規顧客を増やす」ではなく「新規契約数を月に100件獲得する」)

Measurable(測定可能)

数値などで測定・検証できること(例:○件、○%などの指標がある)

Achievable(達成可能)

現実的な範囲で達成可能なこと(高すぎる目標は現場の士気を下げる)

Relevant(関連性がある)

ビジネス全体の目標に関連した意義のあるもの(例:会社全体の成長戦略に即したマーケ目標であること)

Time-bound(期限がある)

達成までの期限が明確であること(例:「○年○月までに」の形で期限を設定)

SMARTな目標を設定することで、組織に明確な指針が生まれ、リソース配分や意思決定もしやすくなります。

たとえば「1年間で新規顧客を1,000社獲得」という目標があれば、月あたり約80社獲得が必要と逆算でき、そのために月間リード数やコンバージョン率をどう高めるか具体的な議論に落とし込めます。

目標はマーケティング戦略の羅針盤です。この段階で経営目標との整合も確認し、マーケティングのゴールが会社全体のビジョンとずれないようにしましょう。

3. ターゲット顧客を明確にし、ペルソナを設定する

続いて誰に売るのかを明確にします。自社の商品・サービスの理想的な顧客像(ターゲット層)を定義しましょう。

市場調査の結果を活用し、「性別・年齢層・地域・職業・ニーズ・課題」などで顧客セグメントを分析します。そして特に有望なセグメントについては、代表的な架空の人物像=ペルソナを作成します。

ペルソナとはターゲット顧客を具体的な一人の人間になぞらえて描いたもので、マーケティング戦略の検討において意思決定の拠り所となるものです。「○○さん(ペルソナ)だったらこのメッセージに興味を持つだろうか?」といった具合に、ペルソナを基準に考えることで施策がブレにくくなります。

ペルソナ作成のポイントは、できるだけ具体的に描写することです。年齢、性別、職業、年収、家族構成、居住地、趣味嗜好、抱えている課題、情報収集経路、購買決定要因などを設定します。

例えば、無印良品のマーケティングであれば「30代後半・共働き夫婦の妻。郊外在住。シンプルで品質の良い生活用品を好み、仕事と家事の合間にSNSやECサイトで商品情報収集する」等、商品にマッチする具体的人物像を想定します。

ペルソナを通じてターゲットの生活や心理をリアルにイメージすることで、「その人に響くメッセージは何か」「どのチャネルで接触すべきか」が見えてきます。

補足: マーケティングではSTPというフレームワークも有名です。STPとは Segmentation(市場細分化)・Targeting(標的選定)・Positioning(自社の立ち位置定義) の頭文字で、魅力的な市場を見極めて標的顧客を定め、自社の提供価値で差別化するプロセスを指します。上記のステップ1〜3はまさにSTP分析の流れに沿ったものです。STPにより「どの市場で・誰に・どう価値提供するか」を明確にできれば、マーケティング戦略の骨格が出来上がります。

関連記事:頻出マーケティング用語55選!担当者は絶対に知っておきたい重要語を徹底解説

4. 競合他社を分析する

顧客を把握したら、次は競合の状況を分析します。他社の動きを知らずに戦略を立てることはできません。

まず主要な競合企業をリストアップし、それぞれの強み・弱み、価格設定、提供チャネル、プロモーション手法などを調査します。

競合の公式ウェブサイトや商品パンフレット、SNSアカウント、広告出稿状況などを入念にチェックし、「自社との違い」を洗い出しましょう。

分析の観点としては、自社に対して競合が優れている点・劣っている点、顧客から見た評価の違い、顧客層の違い、マーケティングチャネルの違い、などが挙げられます。これらを一覧表にまとめると、自社の立ち位置が浮かび上がってきます。

競合分析の目的は単に他社を真似ることではありません。競合が満たせていないニーズを見つけたり、競合とは異なる自社の強みを再発見したりすることにあります。

分析の結果、「我が社はここでは負けていない」「この部分ではユニークだ」というポイントが見えれば、それこそが戦略で強調すべき自社の差別化要因となります。また、業界全体のトレンドや常識も見えてくるので、「あえて競合が手を出していないチャネルで勝負する」といった戦略のヒントも得られるでしょう。

5. 自社の強みを活かしたキーメッセージを策定する

顧客と市場と競合を一通り分析した段階で、ようやく自社の訴求ポイントをまとめます。

あなたの会社がターゲット顧客に提供できる独自の価値(バリュー・プロポジション)は何でしょうか?それをシンプルなメッセージに落とし込みます。

これがマーケティング戦略全体を貫くキーメッセージとなります。

キーメッセージ策定の際には、次の点を意識しましょう:

競合にはない強みを伝えて差別化する

単に「高品質です」では競合他社も言っているかもしれません。自社ならではの強み(例:業界シェアNo.1の実績、特許技術、地域密着サポート等)を盛り込み、自社を選ぶ理由を明確に示します。

ターゲットの課題や欲求に刺さる

ペルソナが抱える課題を解決できること、あるいは欲しているベネフィットを得られることを訴求します。顧客視点で「それ欲しい!」と思われる内容かを検証します。

どのチャネルでも一貫して使えるシンプルさ

メッセージは長文になりすぎず、キャッチコピーとしてどの媒体でも一貫して伝えられるフレーズにします。一貫性はブランドの信頼感にもつながります。

ブランドの信頼性や共感を得る要素を含む

過度に奇をてらうのではなく、自社ブランドの理念やストーリーと結びついた内容にします。顧客の感情に訴求し、共感や信頼を呼ぶ要素があると言葉に力が生まれます。

こうして練り上げたキーメッセージは、今後のマーケティング活動すべての軸になります。「自社は○○によって△△を実現します!」という明快なメッセージが定まれば、広告でも営業トークでも軸がブレません。顧客にも印象が残りやすく、競合と比較した際にも記憶に残るブランドを築けます。

6. マーケティングチャネルを選定する

伝えるべき内容(メッセージ)が決まったら、次は伝える経路(チャネル)を検討します。

現代のマーケティングチャネルは多岐にわたりますが、限られたリソースで全てを網羅するのは不可能です。

自社のターゲットがよく利用しているメディアや場面にフォーカスして、効果的なチャネルを選びましょう。

まずは現在自社が活用しているチャネルを棚卸ししてください。

Webサイト、SNS(X、Facebook、Instagram、YouTube、TikTok等)、メールマガジン、検索エンジン(SEO/リスティング広告)、テレビCM、新聞・雑誌広告、イベント・展示会、店頭プロモーション…様々ある中で、ターゲット層の利用率が高いチャネルはどれかを考えます。

例えば若年層向け商材であればInstagramやTikTokに注力すべきでしょうし、BtoB商材ならばSEOやセミナー開催、専門媒体への寄稿などが重要になるかもしれません。

また、チャネルは大きくペイドメディア(有料)・オウンドメディア(自社所有)・アーンドメディア(自然獲得)の3種に分類できます。

ペイドメディアとは広告出稿などお金を払って露出を得る媒体で、テレビCMやリスティング広告、SNS広告などが該当します。

オウンドメディアは自社で運営する媒体で、公式サイトやブログ、SNSアカウント、会員向けメールなどがこれに当たります。

アーンドメディアは口コミやプレスリリース記事、ユーザー生成コンテンツ(UGC)など第三者から信頼を得て露出する媒体です。

戦略ではこれらをバランスよく組み合わせて活用することも重要です。例えば、まず広告(ペイド)で認知度を上げ、自社SNSやサイト(オウンド)に誘導し、良質な情報発信でユーザーの支持を得て口コミ拡散(アーンド)につなげる、といった流れが考えられます。

最終的に選んだチャネルごとにチャネル別戦術も簡単にプランニングしておきます。

例えばSNSを選んだ場合、どのプラットフォームに注力するか(XかInstagramか等)、投稿頻度や内容、フォロワーとのコミュニケーション方針などを決めます。

複数チャネルを使う場合は「テレビCMで興味を喚起し、詳細はWebサイトへ誘導」「イベントで獲得した見込み客に後日メールフォローする」などチャネル間の連携シナリオも考えておくと効果的です。

7. 重要指標(KPI)を設定し、効果測定の仕組みを作る

戦略を実行に移す前に、成功を測るものさしを用意しましょう。具体的には、マーケティング活動の成果を評価するためのKPI(重要業績評価指標)を設定します。KPIはビジネスモデルや戦略内容によって様々ですが、代表的な例として以下のようなものがあります。

リード(見込み客)獲得数:

新たに問い合わせや資料請求をしてきた見込み客の数

コンバージョン率:

サイト訪問者のうち問い合わせや購入に至った割合

顧客獲得単価(CAC):

1人の新規顧客を獲得するのにかかったマーケティング費用

マーケティングROI:

マーケティング投資に対する売上など成果の比率

SNSエンゲージメント:

いいね・シェアなどSNS投稿への反応率

ウェブサイトトラフィック:

オーガニック検索流入数や直帰率、滞在時間など

これらの指標について、戦略の目標達成に必要な水準を数値で設定します(例:「月間サイト訪問数を5万に」「資料請求数を昨年比+30%に」等)。KPIを設定すると、マーケティングチーム全体が共通のゴールを持って動けるようになります。

また定期的にKPIをモニタリングすることで、戦略が順調に進んでいるか、修正が必要かを判断できます。効果測定の仕組みとしては、Googleアナリティクスなどの解析ツールや、CRM/MA(マーケティングオートメーション)ツールのレポート機能を活用するとよいでしょう。

重要なのはデータに基づいて改善を回す文化をチームに根付かせることです。KPIを全員で共有し、月次や四半期でレビューする仕組みを作っておけば、戦略が絵に描いた餅で終わらず着実に成果につなげていけます。

8. コンテンツ戦略を策定する

現代のマーケティングでは、単に宣伝するだけでなく有益なコンテンツを提供して顧客との関係を育むことが重視されています。そこで全体戦略の一環として、発信するコンテンツの方針=コンテンツ戦略もまとめておきます。

コンテンツ戦略では「どんな形式のコンテンツを作り、何のために提供するか」を定めます。

まずターゲットやチャネルを思い出してください。ペルソナが興味を持ちそうなテーマは何か、どんな形式(文章・画像・動画・音声など)で提供すれば響くかを考えます。

例えばBtoB向けならホワイトペーパー(専門資料)やウェビナー、BtoC向けファッションならInstagramでの写真投稿やYouTube動画、といった具合です。コンテンツの目的も明確にしましょう。

教育目的(例:使い方ガイド記事)、ブランディング目的(例:社長の想いを語るストーリー動画)、直接購買促進目的(例:商品レビュー記事)など、狙いによって内容は変わります。戦略段階では、「ブログで自社ノウハウを週1回発信」「YouTubeで製品活用動画を月1本公開」など大まかな計画を立てておきます。

コンテンツ戦略を立てておくことで、いざ施策実行の際に「次に何を発信すべきか」が迷いにくくなります。コンテンツ作成には時間と労力がかかるため、テーマの優先順位も決めておきましょう。

よくある手法として、ペルソナの関心事や購買プロセスに沿ってカスタマージャーニーを描き、各段階で必要となるコンテンツを洗い出す方法があります。

例えば認知段階では「課題を気づかせる啓発記事」、比較検討段階では「他社との違いを示す比較表」、決定段階では「事例インタビュー動画」といった具合に、見込み客の状態に合わせて提供するコンテンツを設計します。

こうした計画があると、マーケティング施策が顧客視点で途切れなく展開できるようになります。

9. (発展)AIの活用戦略も検討する

最近ではマーケティング分野でもAI(人工知能)の活用が急速に進んでいます。チャットボットによる接客対応、自動メール配信のパーソナライズ、データ分析による需要予測など、AIはマーケティングの様々な場面で力を発揮します。

もし自社に余裕があれば、戦略の中にAI活用の方針も織り込んでみましょう。

たとえば「ウェブ接客にAIチャットボットを導入し顧客体験を向上させる」「顧客データ分析にAIツールを使いセグメント別の最適コンテンツを提案する」といった施策です。

特に近年注目なのは、顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズマーケティングをAIで大規模に実現するアプローチです。ある調査によればマーケターの96%が、パーソナライズされた体験によって売上が向上したと報告しています。

AIはこうしたパーソナライズを効率よく行う助けとなるでしょう。もっとも経営層の判断として重要なのはROIですので、AI導入がすぐに難しければこのステップは飛ばして構いません。

ただ、「将来的にAIも活用し得る」という視点はぜひ持っておいてください。競合他社がAIを活用して効率良くマーケティングを進める中、自社だけが手作業ではいずれ見劣りしてしまう可能性もあります。

最新テクノロジーにもアンテナを張りつつ、自社に取り入れられる部分はないか検討してみましょう。

10.戦略を文書化し、社内外に共有する

最後に、これまでのステップで検討した内容をマーケティング戦略書としてまとめます。戦略書には、マーケティング戦略の全体像(目的・目標・ターゲット・メッセージ・チャネル・KPIなど)を簡潔に整理して記載します。

箇条書きや図表も活用し、経営層から現場担当者まで誰が読んでも理解できるようにしましょう。完成した戦略は、マーケティングチーム内はもちろん関係する部署(営業や商品開発チームなど)とも共有します。

全社的に戦略の認識を合わせることで、一貫性のある活動が可能になります。

戦略書は作って終わりではありません。定期的な見直しとアップデートが必要です。

マーケットは日々変化し、会社の状況も変わります。最低でも年に一度は戦略をレビューし、成果データや新たな市場トレンド、経営方針の変更などを踏まえて修正を加えましょう。

戦略の各要素(ペルソナやチャネル配分など)をチームで振り返り、必要に応じて追加・削除・変更します。こうして常に最新で最適な戦略にアップデートし続けることで、マーケティング戦略は生きた効果を発揮し続けるのです。

以上がマーケティング戦略立案の基本ステップです。自社内に専門知識や経験が不足している場合、外部の専門家を活用するのも一つの手です。戦略策定の段階からフリーランスやコンサルタントのマーケターに協力してもらえば、より客観的で的確な戦略を描けるでしょう。

例えば「キャリーミー」のようなプロ人材マッチングサービスを利用すれば、デジタルマーケティングや戦略立案の経験豊富なプロ人材を業務委託で招くことができます。

自社チームだけで無理に抱え込まず、必要に応じて外部の知見も取り入れながら、最適なマーケティング戦略を作り上げてください。

成功事例:日本企業のマーケティング戦略

ここでは、日本企業によるマーケティング戦略の成功事例をいくつか紹介します。海外企業の例ではピンとこないという方も、自社と同じ国内市場で成果を上げた事例からヒントを得られるでしょう。

1. サントリー:「翠ジン」ヒットに導いた三位一体の戦略

引用:https://www.suntory.co.jp/wnb/suigin/

老舗飲料メーカーのサントリーは、新商品「翠(すい)ジン」のマーケティングで大きな成功を収めました。鍵となったのは「三位一体戦略」と称されるユニークな手法です。

まず商品面では、翠ジンを3つの形態で展開しました。

自宅で好きに割って飲める瓶製品、居酒屋で1杯から注文できる業務用サーバー提供、そして自宅で手軽に飲める缶チューハイタイプです。

このように販売チャネルごとに最適な商品形態を用意することで、どの場面でも「翠ジンソーダ」を楽しめる環境を整えました。

プロモーション面でも工夫があります。キャッチフレーズに「居酒屋メシに合う」というメッセージを据え、唐揚げや餃子など日本の居酒屋定番メニューと翠ジンの相性の良さをアピールしました。

テレビCMや店頭プロモーションでもこのテーマを一貫して打ち出し、消費者に強く印象付けました。発売時期は不運にもコロナ禍と重なりましたが、緊急事態宣言下でもスーパー等の小売店で積極的に訴求した結果、家庭用需要をしっかり取り込みました。

その成果もあり、翠ジンは発売直後から売上好調で推移し、新ジャンルのジンとして市場に定着しています。

この事例から学べるのは、商品・販路・メッセージを一体化させた戦略の強さです。商品の提供方法から訴求内容まで統一したコンセプト(「居酒屋気分を家でも」)で貫くことで、消費者に響くマーケティングを実現しています。

自社でも、製品開発段階からマーケティング戦略を絡めて考える発想が重要だと分かります。

2. 無印良品:SNSと顧客参加型施策でファンを熱狂させる

引用:https://x.com/muji_net?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

シンプルな生活雑貨で有名な無印良品は、広告費を大きくかけずにファンベースを広げるマーケティングを得意としています。その代表例がSNS活用と顧客参加型キャンペーンです。

無印良品の公式Xアカウントは、まだフォロワーが1.5万人程度だった頃に「フォロワー限定セール」を実施し、売上を大きく伸ばしました。SNS上でフォロワーに特典を提供することで、口コミが拡散しフォロワー数自体も増加する好循環を生み出したのです。

さらにユニークなのは、フォロワー参加型のキャンペーンです。

無印良品の有楽町店が開店10周年を迎えた際、「『無印良品と言えば○○○』と思うことを投稿すると全品10%オフ」というSNSキャンペーンを行いました。

ファンは思い思いに「無印と言えば〇〇」と投稿し、それが口コミとなってブランドの話題性が高まり、結果として売上が通常の2倍に跳ね上がったと言います。

この施策は、顧客自身にブランドの魅力を語ってもらうことで信頼性の高いUGC(ユーザー発信コンテンツ)を生み出し、かつ購買インセンティブ(割引)も提供するという巧みなものでした。

無印良品の事例からは、「顧客との双方向コミュニケーション」が戦略成功の鍵であることが分かります。SNSは一方的な宣伝媒体ではなく、顧客とブランドが気軽にやりとりし共感を育む場として活用されています。

また、アイデア募集サイト「IDEA PARK」を運営し商品開発に顧客の声を取り入れるなど、顧客参加型のマーケティングにも積極的です。このようにファンとの距離を縮める戦略によって、広告に頼らずとも熱心な支持者(ブランドアンバサダー)を増やし続けているのです。

3. LIFULL HOME’S:ユーザーレビュー活用でコンバージョン率アップ

引用:https://www.homes.co.jp/kodate/shinchiku/

不動産情報サービス「LIFULL HOME’S」を運営するLIFULLの事例です。同社は自社サイト上にユーザーレビュー(口コミ)を掲載する施策により、大きな成果を上げました。

注文住宅カタログの請求サイトに、実際の利用者からのレビューを表示するようにしたところ、カタログ請求率が従来比125%に向上し、さらに顧客獲得コストが約半分に削減できたのです。つまり、同じ予算で2倍の効率で見込み客を獲得できるようになったということです。

この成功の背景には、ユーザーレビューが持つ信頼性と安心感があります。住宅の資料請求となるとユーザーも慎重になりますが、先に利用した人の生の声(例えば「担当者の対応が丁寧だった」「資料がとても見やすい」等)が載っていれば、不安が解消され一歩踏み出しやすくなります。

LIFULL社はこの心理効果に着目し、レビュー掲載の仕組みを導入したわけです。

さらに、この施策にはマーケティングツール「Letro」を活用し、サイト訪問者の属性に応じて最適なレビューを動的に表示させるなど、テクノロジーの力も借りています。結果としてユーザーの信頼を得つつ、マーケティングの効率を劇的に改善することに成功しました。

このケースから学べるのは、顧客の声を戦略的に活用する重要性です。レビューや口コミといった第三者評価は、自社発信の宣伝よりもはるかに信頼されやすい情報です。自社の商品やサービスに満足しているお客様がいるなら、その声を積極的に集め、マーケティング素材として活かしましょう。

LIFULL HOME’SのようにWebサイト上に掲載するのはもちろん、営業資料やSNS投稿で紹介するのも効果的です。良い評判を見える化することが、新たな顧客を惹きつける力になるのです。

マーケティング戦略立案に役立つ国産ツール紹介

最後に、日本企業が使いやすいマーケティング支援ツールをいくつか紹介します。ツールを上手に活用すれば、戦略の計画・実行・効果測定を効率的に行えます。ここでは特に国産でサポートが手厚いものを2つ取り上げます。

1. ferret One(フェレットワン)

ferret Oneは、BtoBマーケティングに必要な機能をオールインワンで提供する国産ツールです。

具体的には、Webサイトやランディングページ(LP)を簡単に作成・更新できるCMS機能、メール配信や見込み客育成を行うMA(マーケティングオートメーション)機能、アクセス解析や問い合わせ管理などの機能が一体となっています。

非エンジニアでも直感的に操作できるよう設計されており、まさにマーケティング初心者の企業でも扱いやすい総合プラットフォームです。

例えばferret Oneがあれば、「イベント告知LPの作成からメールでの集客、フォーム経由の問い合わせ管理、効果分析まで」を一貫してツール内で完結できます。人的リソースが限られる中小企業でも、ferret Oneを導入すればマーケティング施策のPDCAを高速で回す下地が整うでしょう。

2. MIERUCA(ミエルカ)

MIERUCAは、株式会社Faber Companyが提供するコンテンツマーケティング・SEO支援ツールです。

自社メディア(ブログやオウンドメディア)からの集客を強化したい企業におすすめです。

MIERUCA(ミエルカ)は日本語で「見える化」の意味で、その名の通りSEOに必要なデータを一元管理・可視化してくれます。

具体的には、競合サイトの分析、検索キーワード分析、検索順位モニタリング、記事のタイトルや構成の提案、コンテンツ制作フロー管理など、コンテンツSEOに関わる工程を幅広くサポートします。

例えばMIERUCAを使えば、自社サイトが狙うべきキーワードとその検索意図が一目で分かり、どんな記事を書けば上位表示を狙えるかまで提案を受けられます。またヒートマップ解析機能も備えており、ユーザーがページのどこで離脱しているかといったUX改善にも役立ちます。

実績として1,300社以上が導入し、顧客満足度も高く評価されています。オウンドメディア戦略をマーケティング戦略に組み込んでいるなら、MIERUCAの力でコンテンツ制作の労力を減らしつつ効果を最大化することが期待できます。

まとめと次の一歩

ここまで、マーケティング戦略の基本から立案ステップ、日本企業の成功事例、活用すべきツールまで幅広く解説しました。

経営層の皆さまにとって重要なのは、マーケティング戦略が単なる宣伝計画ではなく経営戦略と表裏一体であるということです。

マーケティング戦略をきちんと立てることは、貴社の製品やサービスを必要とするお客様に確実に価値を届け、ひいては企業の持続的成長につなげるための投資です。

まずは自社の現状を分析し、小さくても構いませんので戦略の骨子を作ってみてください。もし自社だけで難しければ、本記事で紹介した「キャリーミー」のようなプロ人材サービスに相談したり、ツール提供会社のセミナーに参加したりするのも良いでしょう。

大切なのは一歩を踏み出すことです。最初の戦略が完璧である必要はありません。市場の反応を見ながら毎年ブラッシュアップしていけばいいのです。この記事が、皆さまのマーケティング戦略立案の一助となり、ビジネスの更なる発展につながることを願っております。

キャリーミーはマーケティング・広報領域を中心にプロ人材を紹介しています!

- 中途採用では出会えない優秀な人材が自社のメンバーに!

- 戦略から実務まで対応、社員の育成など業務内容を柔軟に相談!

- 平日日中の稼働や出社も可能!

この記事を書いた人

- 加来 涼太

複数の事業立ち上げを経験し、これまで3度事業売却した連続起業家。 国内のスタートアップや海外の取引先企業などで、グロースマーケターとしても現役で活躍するプロ人材。

2014年、高校3年時にフィリピン留学したことを機に、大学在学中に留学代理店事業を立ち上げ学生起業を経験。WEBマーケティングを独学と実践で学び、WEB経由での集客活動を仕組み化し、同事業を約4年間運営した後に事業売却。新卒後は、海外にある日系ITスタートアップの新規事業プロジェクトに約半年間参画。

2019年、自社ITサービスの開発・WEBメディアの運営事業等を行う株式会社ツーベイスを創業。サイトM&Aプラットフォームの運営開始から約1年後に同事業を売却。その間に審査した対象サイトは約200件に及ぶ。その後、月間最大100万PVのWEBメディアを事業譲渡し、留学関連の新規事業立ち上げ等に従事。

2023年、事業立ち上げからグロースまでの経験を活かし、数社で活躍するグロースマーケターとして活動を開始。主な実績:約1年間・週1程度の稼働で、事業会社が運営するサイトへの自然検索数を月間約20万増やし、昨対比で約200%増を達成。同サイトの月間トラフィック価値30,000ドルの向上も実現。

2025年、日本市場での事業成長を加速させたい海外クライアントからの受注を本格的に始動。主な実績: グーグル広告・ヤフー広告、メタ広告キャンペーンを最適に運用し、半年間で平均ROAS約500%を達成。広告運用と並行してSEO施策も行い、稼働開始から半年で月間収益30,000ドルの獲得に貢献。

<保有資格一覧>

・Google広告「検索広告」認定資格

・Google 広告「ディスプレイ広告」認定資格

・Google アナリティクス認定資格

・Yahoo!広告 検索広告 アドバンスト認定資格

・TOEICスコア905

・行動心理士®

・3級FP技能士