キャリーミーでプロとしてのキャリアが広がる

ホーム > キャリーミー創業ストーリー > 2章 ダメな自分を置き去りにして、空を越えた日

2章 ダメな自分を置き去りにして、空を越えた日

大澤亮

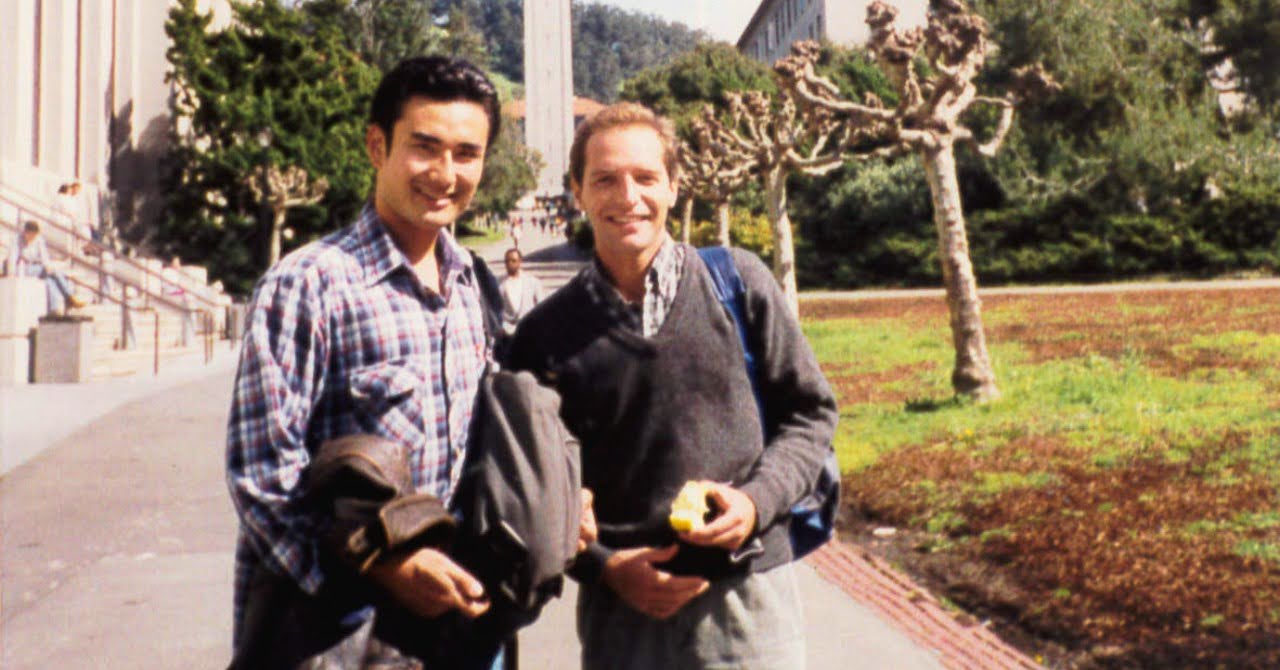

1972年、愛知県生まれ。早稲田大学時代に両親から留学に反対され、自腹で米国に留学(カリフォルニア州立大学サンバーナーディーノ校→ U.C.バークレー)

2009年、株式会社Piece to Peaceを創業し代表取締役に就任。2016年、プロ人材による課題解決事業“CARRY ME(キャリーミー)“を創業。

10数年ぶりに、アメリカの土を踏んだ。

「帰ってきた」。空港に降り立った瞬間、そんな感情が湧いた。

入国審査を抜け、スーツケースを手に天井を見上げる。空気のにおい、湿度、スタッフのざっくばらんな口調。すべてが、なぜか懐かしい。3歳から5歳まで過ごしたこの国。断片的な記憶の中でも「ここは安心できる場所だ」という感覚だけは、鮮明に焼きついていた。

「またここに戻ってきたい」——あの時の想いが、ようやく叶ったのだ。

だが、今の私は子供ではない。「留学」という名の挑戦。親の支援はなく、すべてを自分で決め、準備し、飛び込んだ。誰も背中を押さず、むしろ強く引き戻された。それでも、私はここに立っている。

「行かせてほしい」から「自ら行く」へ

何度目だったろうか。「アメリカに行きたい」という私に、父は目も合わせず言い放った。

「行かなくていい。金は出さん」

静かで、しかし鋼のように硬い、覆らない決定事項。

最初に切り出したのは大学2年の春。

「そんなことをして何になる」

「留学なんか行ったら、絶対に大企業に入れない」

父の反応は冷たかった。それでも諦めきれず、心が抗った。タイミングや言い方を変え、「自分の人生だ」と正面からぶつかっても、結果は同じだった。

唯一の武器は、幼少期にアメリカに住んでいた経験だけ。自己肯定感は底を這い、「僕には何もない」という感覚が常にあった。変わりたかった。戦える自分になりたかった。それが留学を望んだ本当の理由だ。

だが父には、その叫びは届かなかった。私の挑戦は「親の価値観」の前に叩き潰される。「これは親のルールであって、私の人生じゃない」。そう痛いほど思い知らされた。

それでも食い下がった。

「留学に行きたい。自分でバイトして金を貯める。まずは語学学校からだ。だから、せめて——」

覚悟を見せれば、父も考え直すかもしれない。そんな淡い期待は、父の一喝で打ち砕かれた。

「ダメだと言ってるだろう!」

感情を露わにした父の怒声。自分の思い通りにならない私への苛立ちか、安定を願う親心か。その両方だったのかもしれない。心の奥では父の気持ちも理解できた。それでも、もう引き下がれなかった。

何度も突き返されるたびに心は削られたが、同時に芯は鋭く固まっていった。ある夜、自室の天井を見つめ、覚悟を決めた。

「じゃあ、もう頼まない」

誰も味方しないなら、自分でやるしかない。そう決めた瞬間、心が静かになった。

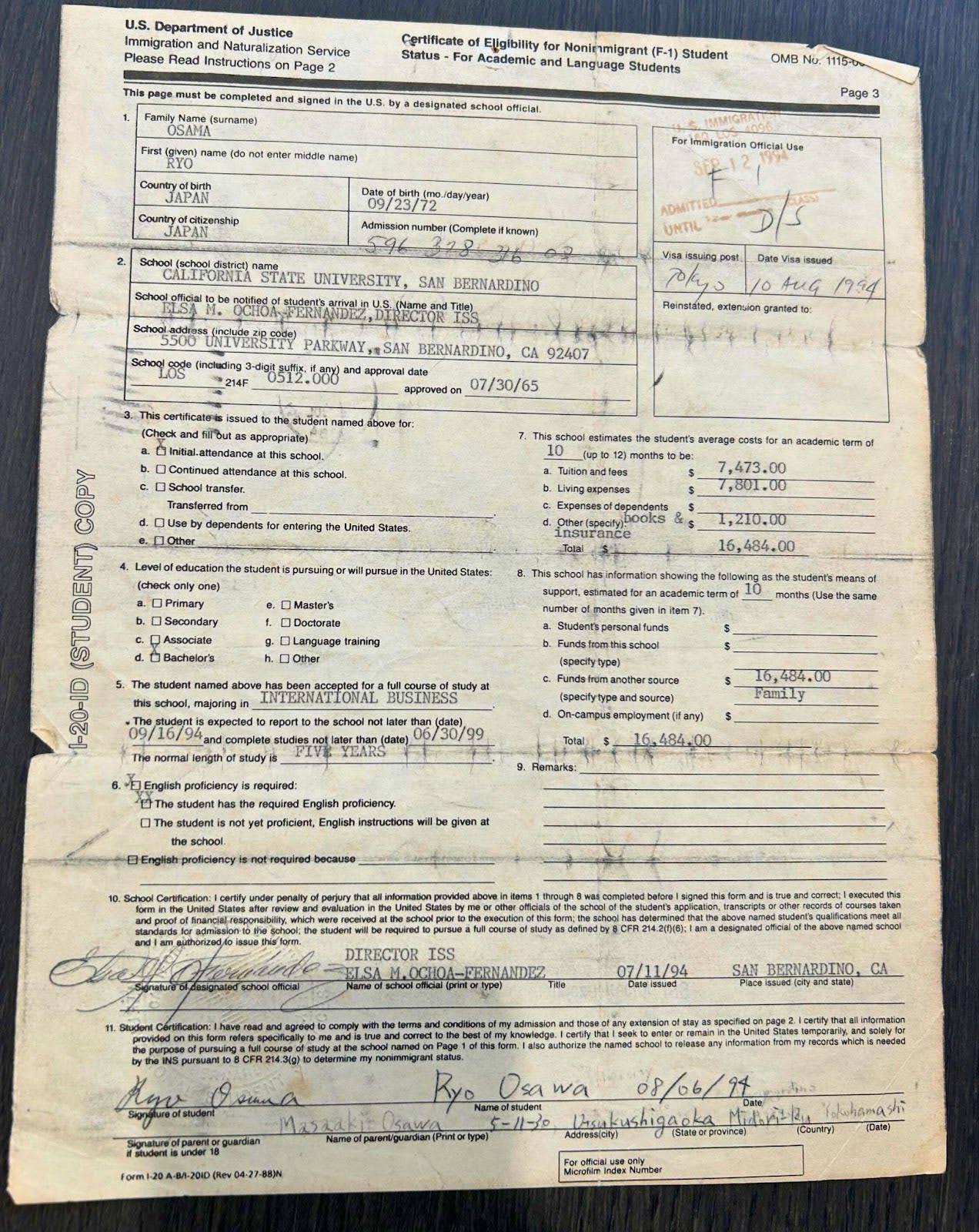

人生「はじめての資金調達」が始まった。授業料、住居費、食費、航空運賃…合計300万円は必要だった。現地の語学学校から編入するのが一般的だが、そんな金銭的余裕はない。高額なアルバイトを見つけ、働き詰めた。夜は奨学金制度を調べ、大学の情報を集め、手続きを進めた。「行かせてほしい」から、「自ら稼いででも自分で行く」へ。それが私の人生最初の「本当の挑戦」だった。

親の支援も応援もない。だから自分で動くしかなかった。斡旋エージェントは使わず、必要な書類、申請方法、留学希望先の大学とのやり取りを全て一人でこなした。英語の資料と格闘し、辞書を片手に夜を明かした。

大学に確認事項があり、国際電話をかけたこともある。当時の国際電話は10分で数千円。その電話代も自分で払った。我が家では兄も私も、自分の電話代は自分で払うのがいつしかルールになっていたのだ。たどたどしい英語で必死に伝え、早口の返答に食らいついた。それは「自分の限界」との戦いだった。後に何度も経験する起業時の感覚と同じだ。

TOEFLの勉強も大きな壁だった。貯めたバイト代で契約したスクールは、父が烈火のごとく怒り、勝手にキャンセルされた。自己投資すら許されないのか…。それでも諦めず、本屋で対策本を漁り、カセットテープを擦り切れるほど聴き込んだ。独学の日々。孤独な闘い。「ここでやめたら、また父の言葉に支配される」。その恐怖が私を支えた。

目標スコアをクリアし、煩雑な手続きを終え、San Bernerdino州立大学からの合格通知を手にした時の達成感は忘れられない。「誰にも頼らず、ここまで来た」。その実感が、私を少し強くした。

San Bernerdino州立大学からの合格通知

資金も、最終的には満額以上を調達できた。人生最初の資金調達の成功。だが、それは一人では成し得なかった。私自身が150万円を貯め、祖父母が100万円、そして兄が100万円を出してくれたのだ。いずれも「貸す」のではなく、「これで頑張ってこい」という餞別だった。感謝しかない。

特に兄だ。当時22歳、新卒1年目。ベンチャー企業に勤める徹底した節約家、「貯金が趣味」というほどの兄が、100万円を「やる」と言ってくれたのだ。返済は不要だと。トイレで一人、涙を流した。「ありがとう」と何度も繰り返した。兄は親友であり、同じ家で育ち、矛盾と葛藤を共有してきた同志でもあった。弟の夢を叶えたい、その一心だったのだろう。(帰国後、大手企業に入社できたことで、兄には願い出て、全額を返済させてもらった。だが、あの時の恩は一生忘れることはない)

期待と不安、アメリカで電話した兄の言葉

空港からシャトルバスに乗り、陽が落ちかけたカリフォルニアの街並みを眺める。空気はカラッと乾燥した心地よい感じだ。何度もシミュレーションしたはずなのに、いざアメリカの地に立つと、足元がぐらつくような不安が襲う。

「僕は本当にやっていけるのか…?」

寮の部屋に着くと、誰もいない。真っ白な壁、軋むベッド。スーツケースを置き、ベッドに腰を下ろす。静寂の中、窓の外に見知らぬ街の灯りがぼんやりと浮かぶ。突然、涙が出そうになった。

「なんでここに来たんだろう」

変わりたい、見返したい、挑戦したい——そのどれもが今は頼りなく、ひどく心細い。逃げ場はない……と思った時、兄の顔が浮かんだ。

両親に頼れない中、資金を提供してくれた兄、それから祖父母が支えてくれている、1年間は逃げ出すわけにはいかない、

1年間の留学生活は、自分との闘いだった。そんな私を励ましてくれたものが2つある。一つは、1994年から95年という時代。バブル崩壊後とはいえ、ソニーをはじめとする日本企業の製品が世界を席巻していた。カリフォルニアでも日本製品は憧れのブランドであり、アメリカ人の友人が「ソニーはアメリカのブランドだ」と主張するほどだった。日本人として、いつか自分も海外で活躍したい。そんな思いが芽生えた。

米国の企業も、こぞって日本型の経営を賞賛している時代で、「Keiretsu(系列)」や「Kaizen(改善)」などが教科書に出てくるほどで、いろんなアメリカ人の友人に日本型経営の秘訣について意見を求められた。 これも誇らしくもあった。

もう一つ、野茂英雄さんの存在だ。日本球界から半ば追い出される形で、周囲の反発にもめげず、単身メジャーリーグに挑戦。トルネード投法で強打者たちをなぎ倒していく姿。ちょうど留学時期と重なった彼の挑戦に、私は自分の姿を重ね合わせ、強く心を打たれた。孤軍奮闘し、道を切り拓くパイオニア。自分も挑戦し続けなければ、と強く感じた。

失敗が許される「軽やかな空気」との出会い

留学生活はサバイバルだった。授業には何とかついていけたが、生活面は厳しかった。車社会のアメリカで、金銭面の不安で車を持てず、食材の買い出しにも苦労した。書籍代は中古でも1冊4000円以上もしたので、資金が溶けていく恐怖とも戦っていた。

お金だけではない。洗濯、掃除、慣れない生活のトラブル。気軽に相談できる友人もいない。(当時は電子メールすらなく、手紙か国際電話だった)全てが英語。アメリカ人との議論は「(日本では)これが当たり前」が通用せず、常に「なぜ?」「前提は?」「他の選択肢は?」と問い詰められるようで正直、最初は疲れた。

そこで湧いてきたのは、家族や友人への「感謝」だった。資金を出してくれた兄や祖父母はもちろん、母にも、そしてあれほど反発した父にさえ、自然と感謝の気持ちが湧いてきた。お金をやりくりする大変さ、生活を維持する大変さ。それを実感したからだ。

父は安定を求め、人付き合いが苦手で転職を繰り返したが、それでも家族のために働き、育ててくれた。そのありがたさに初めて気づいた。日本では当たり前だったことが、ここでは当たり前ではない。その「当たり前がない」状況が、支えてくれた全ての人への感謝を教え、「生かされている」ことを実感させた。

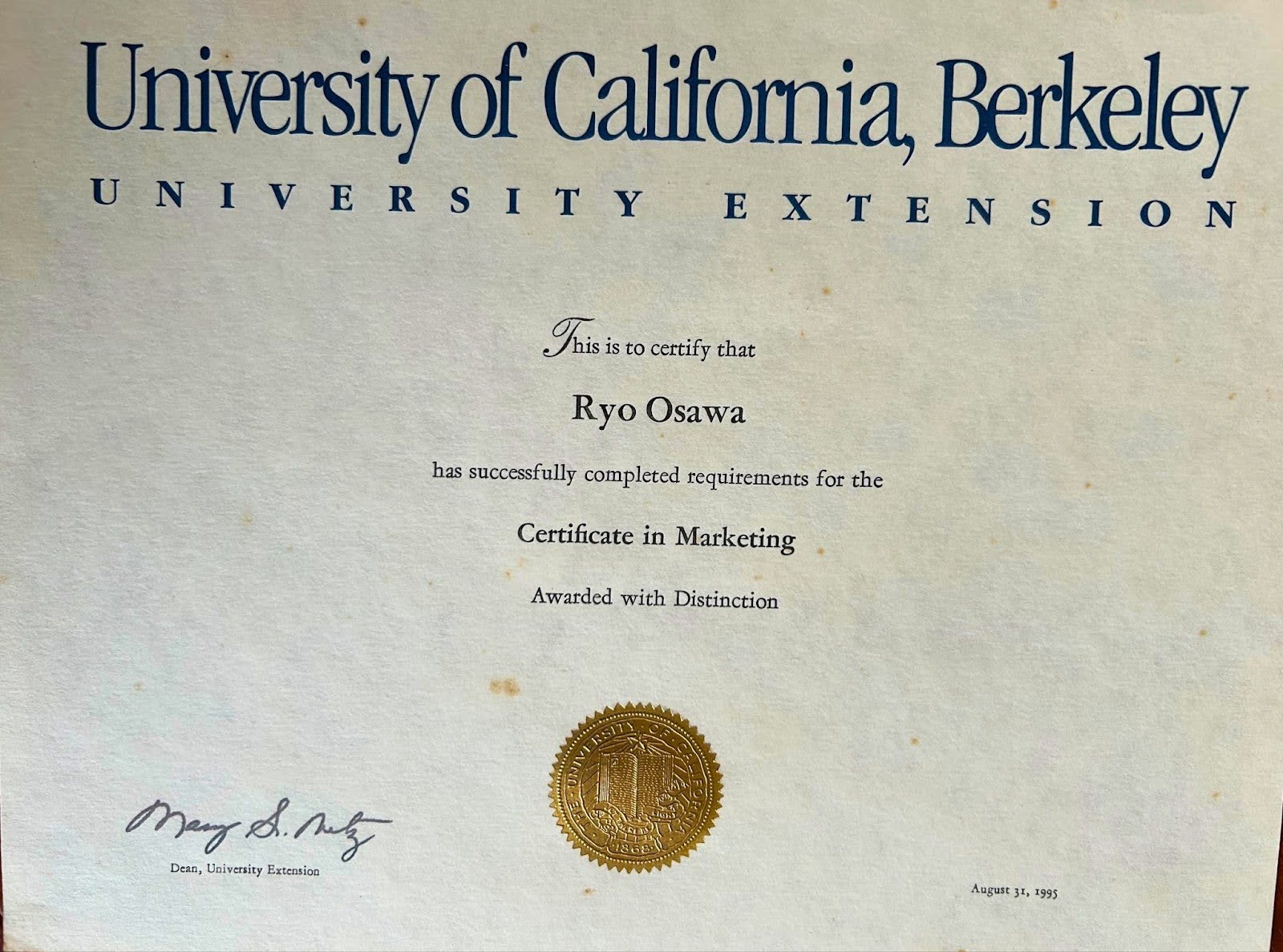

それでも、アメリカでの時間はかけがえのないものだった。当初の希望通り、途中からUCバークレーのエクステンションコースに転校し、マーケティングを専攻した。

Marketing Reserch、 Integrated Marketing Communication、 Marketing Strategy、International Marketing…など全ての科目がマーケティングだった。

すべてが新鮮だった。市場を読み、仕掛け、商売を仕組み化する。その考え方に魅了された。周りの学生も刺激的だった。年齢も国籍も多様で、起業している者も珍しくない。「優秀な人ほど起業する」のが、ここでは主流の価値観だった。日本の「優秀な学生ほど大手企業に就職する」という価値観とは真逆だ。

「昨日、投資家とミーティングしてさ」

「今度、自社のサービスでテストをやるんだ」

そんな会話が日常的に飛び交う。起業は特別なことではなかった。失敗してもいい。またやり直せばいい。その軽やかな空気。父に「挑戦するな」と言われ続けた私にとって、それは衝撃であり、解放だった。何かが確実に変わっていった。

「自分の人生を、自分の意思で選ぶ」

UCバークレーでの日々は、私を内側から変えていった。「自分はダメじゃない」。そう思える瞬間が、少しずつ増えていったのだ。あれほど不安だった授業にも、ついていけている。分厚い教科書も英語の資料も、自力で読み解ける。ディスカッションにも参加できる。その実感が、押し潰されていた“自分への信頼”を回復させてくれた。

失敗は恥、挑戦はムダ——そう教え込まれてきた価値観が、ここでは通用しない。失敗を前提に、何度でもやり直せばいい。それが当たり前の国。

特にマーケティングの授業は、私の心を揺さぶった。教授の講義は計算され尽くしたプレゼンのようだった。ユーモア、問いかけ、構成。聞いているだけで思考が刺激される。

「なぜこの戦略を?」

「ターゲットは誰か?」

「他のオプションは?」

「その際のリスクは?アップサイドは何?」

それは単なるビジネス理論ではなく、「人と人との関係性」を設計する哲学に思えた。授業が待ち遠しかった。

変化は教室の外でも起きた。クラスメイトとのコーヒーショップでの会話。話題は自然と政治や経済へ。

「日本の経済は?」

「日本人はなぜ学生から一斉に就職活動をするのか? 卒業したらなぜ大学院や長期旅行などいろんな選択肢があるのがアメリカだが、なぜ?」

「リョウはどう思う?」

言葉に詰まった。日本ではそんな議論をしたことがない。自分の国のことを「自分の意見」として語る訓練をしてこなかった。

そして何より衝撃だったのは「どんな意見でも、ピントがずれていても、笑われない」ことだ。だから皆、堂々と主張し合える。僕には「意見」がない。親の言うことを聞き、周りに合わせ、波風を立てずに生きてきた。アメリカの地で、その事実に気づかされた。

それからは意識して「自分の考え」を持とうとした。浅くてもいい。まず疑問を持つ。「本当に正しいのか?」「誰が決めた“常識”なのか?」。アメリカは、そうした問いを自然と生む環境だった。

やがて、「起業」という言葉が現実味を帯びてきた。

「ダメだったら、またやればいいじゃん」

クラスメイトたちの軽やかな言葉には、不思議な説得力があった。

「もしかして、日本の“常識”が間違ってるんじゃないか?」

そう感じた途端、心が軽くなった。留学は“逃避”でも“反抗”でもなかった。ずっと探していたもの。

「自分の人生を、自分の意思で選びたい」

その最初の一歩を、私は確かに踏み出していたのだ。

「自分の力で世界に立った」という実感

日本へ向かう飛行機が、ゆっくりと空へ舞い上がる。窓の外には朝焼けのカリフォルニア。懐かしく、切ない色だ。バークレーのキャンパス、お気に入りのベンチ、スーパーまでの長い道、古びたアパートの階段。全てが色濃く思い出される。過ごした日々は1年ほどだったが、あまりに濃密だった。

最初は不安しかなかったが、人生ではじめての意思決定、資金調達から始まり、孤独の中で、語学力と格闘し、U.C.バークレーへの転向も経験しながら、毎日を乗り越え、留学というプロジェクトを学生の時にやり遂げられた。一つひとつ前に進めたことが、確かな自信になった。マーケティングを学び、熱意ある教授に圧倒された。自由に発言し、自分の視点を語る学生たち。「あなたはどう思う?」という問い。正解ではなく、自分の意見を育てる時間。起業が当たり前の選択肢として存在する社会。「ダメなら、またやればいい」という楽観的な空気。

この世界を知ってしまったら、もう以前の自分には戻れない。

窓に映る自分の顔は、少しだけ自信を帯びて見えた。父の反対を押し切り、自分の意思でやり遂げた1年。留学の成果は、単位取得や優秀賞付きの修了証ではなかった。それ以上に得たのは「自分の力で世界に立ったという実感」だった。

もう「どうせ無理だ」と自分を小さくする必要はない。誰かの許可もいらない。「自分の人生を、自分で選ぶ権利がある」。それを、身体で心で知ったのだ。

飛行機は白い雲の中へ。私は日本へ帰る。だが、もう前とは違う。挑戦は始まったばかりだ。留学で得た「挑戦のきっかけ」と「最低限の自信」。失ったのは、お金(自己投資だと思えば安いものだが)と当時の彼女くらいだ。得たものが遥かに大きかった。

しかし、一つの不安は残っていた。父の言った通り「留学を強行した僕は、本当に大手企業には就職できないのだろうか?」。

UCバークレーの修了証

社会への船出と回り道

大学卒業後の進路。心の奥底では起業への興味が燃え始めていたが、父への反発心と、日本社会での「有利さ」への打算から、私は大手企業を目指すことにした。第一志望だった広告代理店は、帰国時期(1995年6月)には既に採用を締め切っており、父が就活を1年遅らせることを許すはずもなかった。

幸い「枠」が残っていた総合商社・三菱商事から、帰国後わずか2週間程度で内定を得た。面接での手応えから、留学経験が評価されたことは明らかだった。自ら企画し、資金調達し、やり遂げた挑戦の成果、超人気企業の総合商社、それも最大手からの内定。「やればできるじゃん!」と人生で初めて確かな自信が芽生えた瞬間だった。

入社してみると、ブランドの恩恵は大きかった。親戚や父は手のひらを返したように褒めそやし、合コンも引く手あまただった。だが、配属された部署で待っていたのは、最も苦手な書類作成や事務業務。エリート意識と体育会系の厳しい上下関係の中、「安定」と引き換えに、自分の無力さを再び思い知り、自分らしさを生かせない環境への違和感が再び募った。

希望してODA部門へ異動し、アフリカ・タンザニアへ赴任。日本人が2人、残りは現地スタッフという環境で井戸掘りプロジェクトなどを担当し、ようやく仕事に面白さを見出す。しかし、国際開発の理想と現実(政府開発援助という美しい言葉とは真逆の、汚い政治的な様々な問題)のギャップに直面し、入社から3年で三菱商事を去る決意をした。安定したレールを、私は再び自ら降りたのだった。

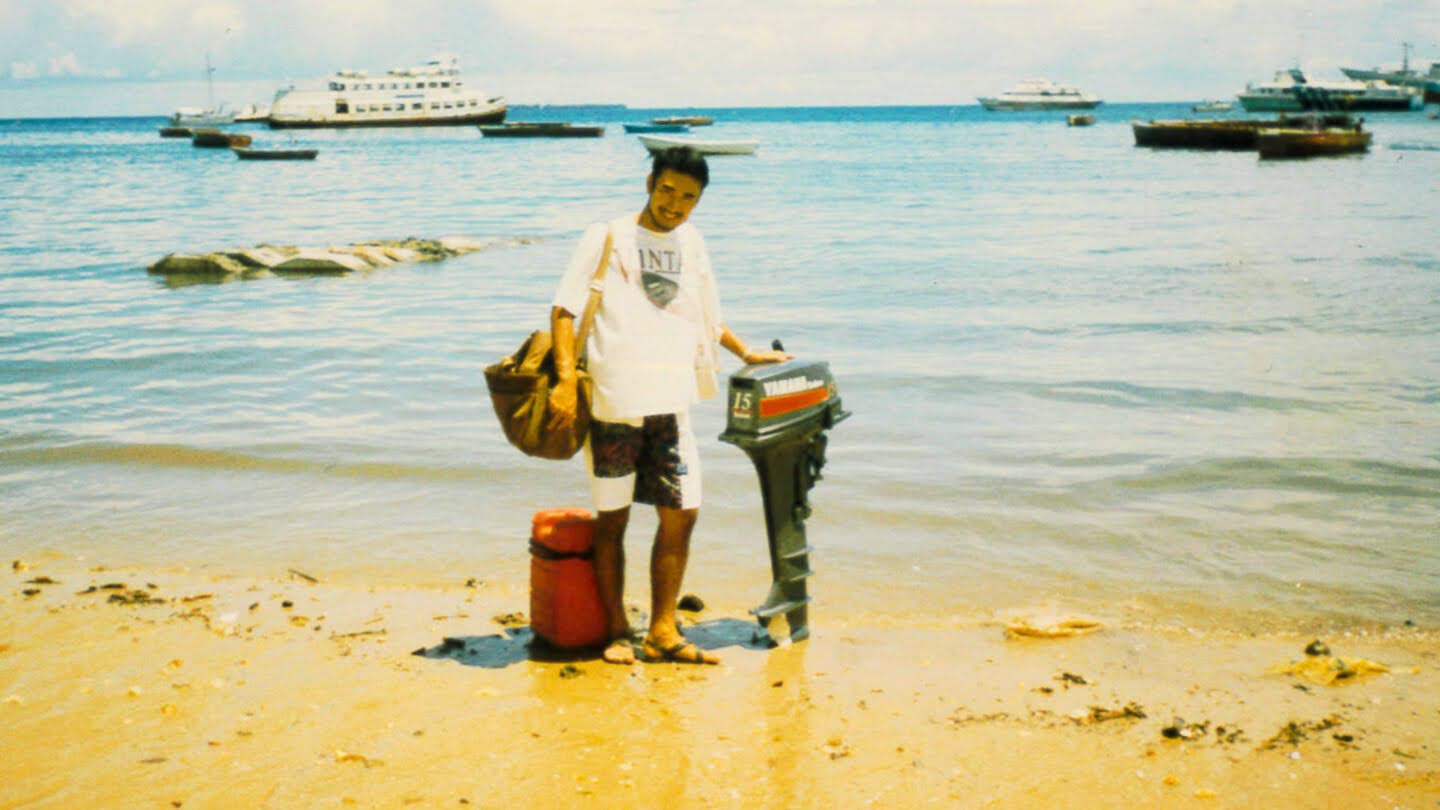

タンザニアに赴任していた頃

アフリカのタンザニアでは、様々な書籍を貪るように読んだ。司馬遼太郎さんの代表作「竜馬がゆく」や、後にお世話になる、堀紘一さん(当時ボストンコンサルティンググループの社長)や、大前研一さんのビジネス本など。 その大前研一さんの本に、引っかかる言葉があった。

「日本は言われたことをミスなくこなす人材が優秀とされているが、これはおかしい。これからの世の中ではゼロから1を生み出せる人材が必要になってくる。 ゼロから1を生み出す過程でミスなどは沢山出てくるから、そうした過程も沢山経験しながらも事業を創れる人材の方が重宝される時代だ。」

こんな趣旨だった。

が、非常に印象に残っており、自分勝手な解釈をした。

「自分は言われたことを、ミスなく、要領よくこなすことは苦手。もしかしたらゼロから1を生み出す、事業を創る方が向いているかもしれない・・・」おぼろげながらそんなことを考える機会になった。

幼少の頃から自己肯定感が全くなく、留学プロジェクトの完遂や総合商社入社で、ようやく少しだけ芽生えた自信も、総合商社の厳しい(特に当時)「躾」で、再度すっかり自信をなくしてしまった時期。 そんなときに唯一自分の今後の可能性を見出せた(というより、そこに賭けるしかなかった)のが、「自ら事業を創る」という方向性だった。

タンザニア駐在期間中に訪れたザンジバル島にて

【3章へ続く】

編集協力・木村公洋