キャリーミーでプロとしてのキャリアが広がる

ホーム > キャリーミー創業ストーリー > 8章 真の課題解決へ ~AI時代のプロフェッショナリズム~

8章 真の課題解決へ ~AI時代のプロフェッショナリズム~

大澤亮

1972年、愛知県生まれ。早稲田大学時代に両親から留学に反対され、自腹で米国に留学(カリフォルニア州立大学サンバーナーディーノ校→ U.C.バークレー)

2009年、株式会社Piece to Peaceを創業し代表取締役に就任。2016年、プロ人材による課題解決事業“CARRY ME(キャリーミー)“を創業。

「単なる紹介屋」からの脱却

本田圭佑氏という強力な追い風を得て、キャリーミーは社会的な認知度という新たな翼を手に入れた。広告戦略の誤算という痛みを伴う学びもあった。だがその痛みは、むしろ私たちの真の強みを浮かび上がらせる鏡だった。

――私たちは単なる先行者ではない。

9年という歳月をかけて築き上げてきたプロを見極める審査力、それによる「プロ人材の質」こそが誰にも模倣できない核(コア)だった。

もう1つ、「誰にも模倣できない核」として意識してきたことは「ブランディング」である。プロ人材という市場そのものをゼロから開拓してきたキャリーミーにとって、「プロ人材といえばキャリーミー」と想起されることが至上命題だった。「プロ人材」というテーマで市場を創るのに、キャリーミー自体が「ビジネスのプロ」でなければならないという意識もあった。

本章トップに掲載した左側の画像は資金調達前の2019年に出展した展示会の様子。右側の画像は、資金調達後に一定のコストをかけ、本田圭佑氏の画像も登用した出展した展示会の様子である。その差は一目瞭然。

(その結果は…ご興味ある方は、本章の最後に余談として記載させて頂くのでご参照ください)

強みの話に戻そう。強みを再定義したからこそ、胸の奥で長らく燻っていた問いが、鮮やかな輪郭を持ち始めていた。

それは、ある晩の会食で不意に放たれた一言に端を発する。

「大澤さん、悪いけどさ……キャリーミーのサービスって、ちょっと使いにくいんだよね」

その瞬間、背筋に冷たい衝撃が走った。笑顔を崩さぬよう努めながらも、心臓が早鐘を打つ。あの一言が、何度も頭の中で反響してやまなかった。

私たちは「質の高い人材を提供している」という自負に、どこか酔っていたのではないか。最高の食材を届けているつもりだった。だが、調理法もレシピも示さなければ、皿の上に満足は生まれない。

優秀なプロ人材を紹介する――それで本当に私たちの仕事は終わりなのだろうか? いや、違う。それは課題解決のスタートラインに立ったに過ぎない。

企業とプロ人材の間には、私が想像していた以上に深く、静かな溝が横たわっていた。片方には、高い専門性と自律性を備えたプロフェッショナル。もう片方には、課題を抱えながらも「何を、どこまで、どのように」外部に委ねればいいのか分からない企業。

私たちは両者を繋ぐ一本の橋を架けてはいた。だが、その橋をどう渡り、どのように進めば目的地に辿り着けるのか――その交通整理まではできていなかったのだ。この溝を埋めない限り、プロ人材の力は決して最大限に発揮されない。

期待外れに終われば「プロ人材なんて、結局使いにくい」という誤解が市場に定着してしまう危険すらある。それは、私たちが目指す未来とは正反対の光景だった。

だからこそ、私は覚悟を決めた。キャリーミーは、もはや単なる「紹介屋」であってはならない。企業とプロ人材の間に立ち、その溝を能動的に埋める存在になる。専門家と企業の「通訳」となり、プロジェクトを成功へ導く「伴走者」となり、課題解決の全プロセスに責任を持つ「パートナー」となる。

それこそが、私たちが提供すべき真の価値なのだ。

その決意は、キャリーミーのビジネスモデルをより深く、より高度な次元へと進化させる新たな挑戦の始まりだった。

伴走者としての新たな役割 プロ人材のマネジメント

「企業とプロ人材の間の溝を埋める」

そう覚悟を固めたものの、道筋はまだ霞んでいた。私は過去の案件を頭の中で何度も再生した。成功に沸いた瞬間と、失望に終わった夜。同じように優秀なプロ人材を紹介したはずなのに、なぜある企業では驚くべき成果が生まれ、ある企業では肩すかしに終わるのか。

その差を生み出す要因は、一体何なのだろう――。思考の糸をたどるうちに、答えは徐々に一つの結論へと収束していった。

「マネジメントの不在」

これまで正社員を前提に事業を動かしてきた企業にとって、業務委託のプロ人材は異質な存在だった。どう扱い、どう導けばいいのか。そもそも、その方法論を持ち合わせていなかったのだ。

私は気づいた。

プロ人材は一枚岩ではない。

日々の進捗を細かく管理されることで力を発揮する者もいれば、目標と裁量だけ与えるだけで、自由に泳ぎながら驚異的な成果を見せる者もいる。その特性を見極めずに放り込めば、摩擦は必然だったのだ。だからこそ、私たちは決断した。単なる紹介にとどまらず、企業に代わってプロ人材のマネジメントを担う――。

キャリーミーは、紹介者から「成果の伴走者」へと進化するのだ。

その挑戦は、思いのほか早く成果をもたらした。

ある老舗の製造業。社運を賭けてECサイトでの販路拡大に踏み出したが、船出は荒波に揺さぶられていた。私たちはデジタルマーケティングに卓越したプロ人材を送り込んだ。だが、あまりにも自律的に動く姿にクライアントは戸惑った。日報を求め、細かい報告を強要し始め、関係はぎくしゃくと軋みを立てた。

私はすぐに間に入り、クライアントにはこう伝えた。

「このプロ人材は、目標と裁量を明確にすれば最高のパフォーマンスを発揮します。過度な管理は、むしろ創造性を奪ってしまいます」

一方で、プロ人材には「専門用語を避け、丁寧な言葉で安心感を与えてほしい」とクライアントの不安を伝えた。週に一度の定例報告と、明確なKPIを取り決めた瞬間、重苦しい空気が嘘のように晴れた。

三ヶ月後。ECサイトの売上は過去最高を記録し、クライアントの担当者は興奮気味にこう語った。

「キャリーミーさんが間に入って交通整理してくれたから、安心して任せられました。これが、プロ人材との正しい付き合い方なんですね」

その言葉を聞いたとき、胸の奥に確信が走った。私たちの真の価値はプロ人材を見つけ出すことにとどまらない。才能が最大限に輝くための「環境」をデザインすること――。それこそが、キャリーミーが果たすべき新たな役割なのだ。

そう、キャリーミーがクライアントの成果最大化のために提供すべきは、審査済のプロ人材の紹介だけでなく、「適切なマネジメント」も一緒に提供する必要があったのだ。

幸い、キャリーミーは創業以来、ずっとプロ人材を活用し続けており、プロ人材のマネジメントに9年間向き合っている。自社で経験できているからこそ、そのプロ人材マネジメントを体型化することができたのだ。

施策への踏み込み 「何を」と「誰が」を繋ぐ

プロ人材のマネジメントにまで踏み込んだことで、プロジェクトの成功率は格段に高まった。だが、クライアントと向き合い続けるうちに、さらに深い課題の存在が見えてきた。

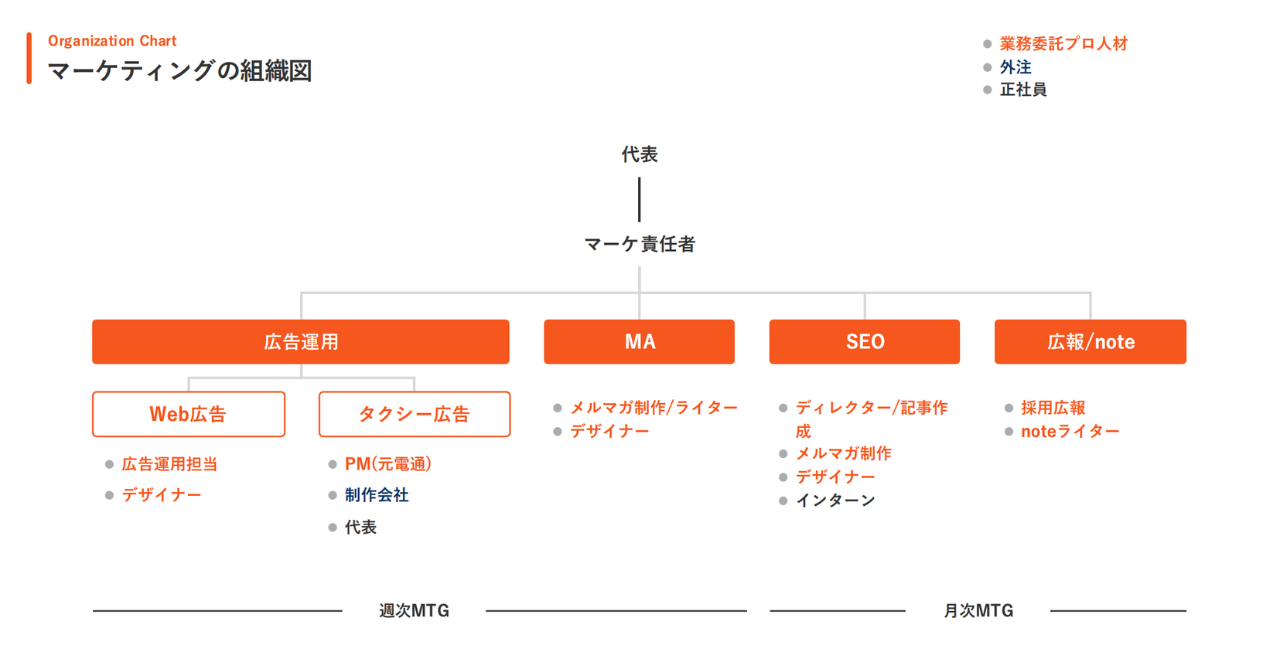

「成果=優秀なプロ人材のキャスティング×適切なプロのマネジメント」をモットーに、その後、CS(カスタマーサクセス)チームも立ち上げ、適切なマネジメントのためのアドバイスや一部マネジメントの代行も請け負うことで、大きな成果につなげられている。

さらに、「プロ人材のマネジメント」以外にも、自社の提供するサービスの課題が見つかった。それは、クライアントがどんなプロを活用したいのか、もっと言うと、どんな「施策で」課題を解決したいのかがわからないケースが多い、ということだった。

「会社の認知度を上げたいんです」

そんな相談を受けることは少なくない。だが、その言葉の裏には漠然とした不安と迷いが潜んでいた。

――具体的に何をすればいいのかが分からない。

企業の多くは、そもそも課題を解決するための「施策」という地図を持っていなかったのだ。これまでの私なら、「ではマーケティングに強いプロをご紹介します」と答えていただろう。だが、それでは不十分だと悟った。

課題解決の精度を高めるには「何を(What)」すべきかという施策と、「誰が(Who)」実行すべきかという人材――その両輪を噛み合わせなければならない。

私は決めた。キャリーミーは、施策の提案から始めるのだ。

「認知度向上ですね。でしたら、メディア露出を狙ったPRカンファレンスの開催はいかがでしょうか。あるいは、アドトラックを都内に走らせる方法もあります。それぞれに長けたプロがいますから、御社に最適なプランをご提案できます」

単にプロ人材を推薦するだけではなく、解決策そのものを提示し、その実行までワンストップで支援していく。

さらに私たちは、より本質的な解決のために「上流から入る」というアプローチを取るようになった。例えば、クライアントが「SNS運用をお願いしたい」と依頼してきたとする。そこで私たちは、あえて問いかけるのだ。

「本当にSNS運用が最適な一手でしょうか? 御社の事業戦略全体から見直す必要はありませんか?」

その問いかけから戦略の再構築に踏み込み、上流設計を担えるプロをアサインする。戦略レベルの依頼を、企業の成長戦略に結びつけていく。

こうしてキャリーミーは、単なる「紹介者」から脱皮していった。

プロ人材の「質」を見極め、その「マネジメント」を担い、さらに「施策」の設計まで行う。いつしか私たちは、企業の課題解決に深くコミットする真の「パートナー」へと姿を変えていた。その進化は、のちに押し寄せるAIという大波の前で、私たちが自らの存在意義を見失わずに航海を続けるための確かな羅針盤となったのである。

AIという新たな競合、人間が生み出す「信頼の価値」

マネジメントに施策提案。私たちは、クライアントに深く伴走することで着実に成果を積み重ねていった。「課題解決パートナー」としての道筋がようやく確かなものになった。

――そう思った矢先。新たな時代の波が、想像を超える速さで押し寄せてきた。

生成AIの爆発的な台頭である。

その衝撃を痛感したのは、あるクライアントとのオンラインミーティングの最中だった。自信を持って推薦したプロ人材が提出したレポートを前に、画面の向こうの経営者が厳しい表情を浮かべた。

「大澤さん、大変申し訳ないのですが……今回の提案、ChatGPTの出力とほとんど変わりませんでした」

言葉が胸に突き刺さった。

冷たい汗が背中をつたう。

プロ人材という存在そのものが、足元から崩れ落ちていくような錯覚に襲われた。

かつて、プロ人材の競合は「雇用(採用)」もしくは「外注」だった。だが今、私たちは「AI」という全く新しい敵と対峙しなければならない。AIは私たちの仕事ぶりを鏡のように映し出し、その真価を容赦なく問い質してくる。

人間のプロフェッショナルがAI時代に提供できる価値とは、いったい何なのか――。私はこの問いと正面から向き合った。

答えは二つに絞られた。

一つは、AIから良質なアウトプットを引き出すための、経験に裏打ちされた「問いの力」だ。AIは与えられた問いに最適化された答えを返す。だが「何を問うべきか」を知らなければ、凡庸な答えしか得られない。

「問いの力」――それは父が築いた常識という壁に「なぜ?」と問い続けたあの少年時代と同じだ。AIを思考の壁打ち相手として使いこなす能力。それは、人間だけが持つ高度なプロフェッショナリズムだ。

もう一つ。それはAIには決して代替できない、人間同士の「信頼に基づく人脈」である。長年かけて築き上げた経営者同士の信頼関係から、新たなビジネスの扉が開かれる。AIがどれほど精緻な連絡先リストを生成しようとも、「あの人の紹介だから一度会ってみよう」という一言の重みには敵わない。それはスキルやロジックを超えた、人間性の領域にある価値だった。

――私を信じて1000万円を託してくれた大学院時代の友。

――新卒1年目で100万円を差し出してくれた兄。

その信頼こそが、私をここまで押し上げてくれた原動力だった。

キャリーミーは、企業の課題解決に深く伴走するパートナーへと進化してきた。そして今、AIという巨大な波を前にして、私たちはさらに一歩踏み込む。プロ人材の「問いの力」で企業の戦略を磨き上げ、「信頼のネットワーク」で新たな機会を切り拓く。

それこそが、AI時代における私たちの存在意義であり、提供すべき真の価値なのだ。

胸の奥で再び、熱い炎が灯るのを感じた。その炎が試される瞬間は、もう目の前に迫っていた。

【9章へ続く】

編集協力・木村公洋

【余談:展示会というマーケティング施策にかけたコストと成果について】

資金調達前の2019年に数万人の来場者が訪れた展示会に出展しました。当時は、債務超過から脱した直後でもあり資金余力がなく、最上部に掲載された画像(左側)のような明らかに「お金のない会社が無理やり出展している」状態でした。

資金を調達し、なおかつ本田圭佑さんの肖像権を活用できるようになってからは、画像(右側)のように、ブランディングも意識し、オレンジというテーマカラーで統一させ、「覚えてもらえる(一定の認知もとれる)」展示会にできました。

この創業ストーリーを読んでくれている読者の皆様は、ビジネスマン・ウーマンや経営者の方もいると思うので、少しコストと成果というビジネス的な話も掲載します。

結論、2019年のコストを最小限に抑えた展示会すらも、「成果は想像以上に効果的」でした。どんな出展形態でも、「プロ人材」という当時としては新しいテーマを掲げ、足を止めてくださる方は多く、社長自らが話せば商談してださる方も多かったことは今でも覚えています。そこから複数の法人が顧客になってくださいました。

しかし、2021年の展示会のほうが断然に成果があがり、かつ認知・ブランディングにもつながったのは言うまでもありません。 成果(=売上)は2021年の出展形態の方が、3~4倍だったんです。

2019年の展示会にかけたコストが出展コストを除く装飾部分で60万円程度、2021年にかけた装飾部分のコストで120万円程度で、いずれも投資額以上の粗利にはなりました。

ただし、展示会という「マーケティング施策」は、一定の人員リソースを割かねばならないため、そこが課題と言えるでしょう。

(もし、もっと詳細を知りたいという方は、キャリーミーの展示会経験者の社員からも、展示会というマーケティング手法のメリット、デメリットについても説明可能です。お気軽にお問い合わせください)