キャリーミーでプロとしてのキャリアが広がる

ホーム > キャリーミー創業ストーリー > 7章 市場創造者のジレンマ ~広告戦略の誤算と強みの再定義〜

7章 市場創造者のジレンマ ~広告戦略の誤算と強みの再定義〜

大澤亮

1972年、愛知県生まれ。早稲田大学時代に両親から留学に反対され、自腹で米国に留学(カリフォルニア州立大学サンバーナーディーノ校→ U.C.バークレー)

2009年、株式会社Piece to Peaceを創業し代表取締役に就任。2016年、プロ人材による課題解決事業“CARRY ME(キャリーミー)“を創業。

キャリーミーを『プロ人材』の代名詞にする!

パーソルと本田圭佑氏からの資金調達。他、複数社(者)からも「プロ人材という市場はあるべきで、そこを創造、開拓してくれるはず」という期待感もあり、調達金額は約1億円だった。スタートアップブームとなっている昨今では1億円程度の資金調達金額は決して多くはないかもしれないが、かつてのベンチャーブームでは数千万円の投資でも「すごい」と言われた時代を知っていて、ましては、つい先日まで「債務超過、預貯金ゼロ」だった身としては、感謝以外の何もなかった。

それは、長く暗い谷底を歩き続けてきた私にとって、ようやく掴んだ逆転の狼煙だった。潤沢とは言えないまでも、事業を飛躍させるには十分な資金。何より「プロ人材」という私たちのビジョンが、社会的に影響力のあるパートナーたちに認められたという事実。それは会社の預金残高以上に、私の心を奮い立たせた。

「これで一気に市場を取りに行く」

社内の空気は、これまでにない熱気に満ちていた。私たちがゼロから耕してきた「プロ人材」という市場は「働き方改革」や「副業解禁」という社会の追い風を受け、まさに黎明期を迎えようとしていた。

「今、このタイミングで、プロ人材という市場を自ら創るとともに、圧倒的な認知度を獲得し、キャリーミーを『プロ人材』の代名詞にするんだ」

よく知られているように、ポストイットは3M社、絆創膏(ばんそうこう)といえば、バンドエイド社の代名詞である。「プロ人材」をキャリーミーの題名にするための戦略として、私たちは広告、特に本田さんを起用したタクシーCMやSNS広告に大きく投資することを決めた。

そこにはかつて経済学で学んだセオリーがあった。一定規模の広告を先行者が打つことは、後発企業に対する強力な牽制となり、参入障壁を築く効果がある。私が大学院で学び、信じてきた経済学の理論だ。「これだけ広告を打っている市場に、今から参入するのはやめておこう」。競合にそう思わせることで、私たちが作った市場のリーダーとしての地位を確固たるものにする。それが狙いだった。

広告の効果はすぐさま現れた。「ビジネスにもプロ契約を」というキャッチコピーは、タクシーの車窓から、スマートフォンの画面から、経営者たちの意識へと浸透していった。問い合わせは増え、会社の認知度は日に日に高まっていく。全てが計画通りに進んでいるように思えた。

広告の大きな誤算「市場が知られてしまっただけ」だった

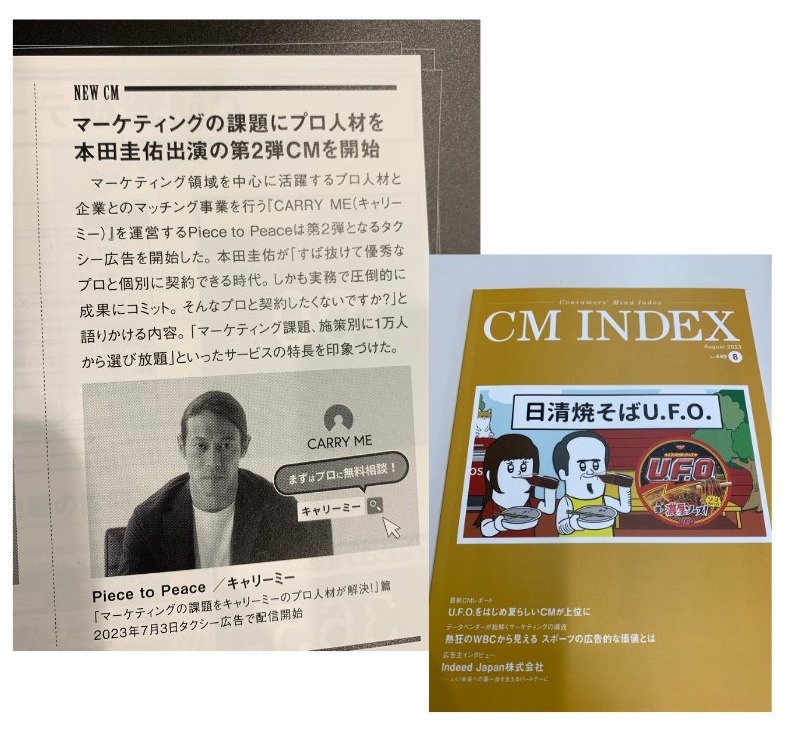

タクシーCMの動画は、一定好評で「CM INDEX」にも掲載頂いた。

しかし、そのわずか1、2年後、私は予想もしなかった現実に直面することになる。

「大澤さん、これ見てください」

ある日、社員が教えてくれた競合他社のウェブサイト。そこには見慣れた言葉が並んでいた。

「厳選されたプロ人材が、あなたの会社の課題を解決します」

心臓が、ドクンと嫌な音を立てた。それだけではなかった。

「プロ人材のシェアリング」

「プロ契約」

いずれも、もちろん、こうした言葉を普及させる前に、商標登録を検討したが、弁理士と相談した結果は「登録できない」という判断だった。

私たちが生み出し、本田さんと共に広めてきた言葉たちがそっくりそのまま、彼らのサービス紹介に使われていたのだ。それは一社にとどまらず、雨後の筍のように次から次へと「プロ人材」を謳うサービスが現れ始めた。

「なぜだ……?」

経済学のセオリーでは、こうなるはずではなかった。広告は参入障壁になるはずだった。しかし、現実は真逆で、私たちの広告は競合への牽制になるどころか、市場の存在を知らせる狼煙になってしまっていたのだ。

「ここに新しい有望な市場があるぞ!」と私が大声で叫んで回っているようなものだった。

この時、私は大きな誤算に気づいた。これは今では良い示唆になっている。経済学のセオリーが有効なのは、すでにある程度成熟した市場での話だ。私たちがいたのはまだ誰も足を踏み入れていない、0→1の新しい市場。そんな未開の地で「ここに金脈があるぞ」と叫べば、人が集まってくるのは当然だった。

タクシー広告にまつわる失敗は、実は色々とあった…

マーケチームが失敗と教訓を伝えるウェビナーを企画したことも

もう1つは広告への投資金額である。莫大な投資(例えばテレビCMなど)を行えば競合への脅威となり、参入を控える企業も多いだろうが、タクシーCMやSNS広告など中途半端な広告投資金額では、潜在的な競合を掘り起こすだけという示唆があった。

セオリーと現実の大きな乖離。それは市場創造者ならではの、痛みを伴う学びだった。

脅威は単純な競合という存在だけではなく、更なる試練があった。

1つ目は同レベルのスタートアップが相手であれば資本力も同程度であれば、本田圭佑によるブランディングや、先行者利益も利くだろう。

が、あろうことか、人材業界の大手であるリクルート社やパーソルグループも、このプロ人材業界にこぞって参入してきた。莫大な資本力と、人材業界のノウハウ、ブランディング、法人顧客リストという莫大なリソースを抱えての参入である。

(※パーソルグループは顧問事業からプロ人材業界に転換しての参入。リクルート社はその後プロ人材業界からは撤退)

2つ目は「市場が荒れる、混乱する」ことへの懸念であり、これは現実となってしまった。

私達が実行しているのは、法人課題の解決をミッションとする、「プロ人材」のキャスティングである。が、多くの会社が「プロ人材」と言葉だけは同様な言葉を使いつつも、実態は「副業人材」や、(それほどスキルの高くない)「フリーランス」の紹介だった。副業人材、つまりどこかで正社員として務めながらアルバイト的な感覚で副収入を得たい個人を抱えている企業がマッチングをしていることが多かった。

更に、安易に収益を得ようと、弊社のような丁寧な審査・スクリーニングは一切なく、登録と同時に企業に紹介するような企業も多かった。

このままいくと、市場は混乱し、「プロ人材」やキャリーミーの信頼も棄損する可能性があるのではないか。くしくもその懸念は当たってしまった。

「プロ人材って都合の良いコトバを使いつつも、実際はスキルそこそこ位の副業人材で、成果などにはコミットできないんでしょう?」

「他社の副業人材を活用したけど、出社もできないし、全然成果は出なかった」

商談時や会食時に、こうした声も企業側から多く聞かれるようになってしまった。

キャリーミーのストーリーを大いに語ると決めた日

「どう戦うべきか」。私は自問自答を繰り返した。大手人材会社という競合の参入に加え、「プロ人材」「副業」「フリーランス」「顧問」と様々な言葉が生まれ、混乱する市場。これらにどう立ち向かっていくべきなのか。

単に模倣してくるだけの競合に、尊敬の念はない。だが、彼らの存在が市場を広げてくれているという側面も否定できない。一方で、質の低いサービスが増えれば「プロ人材」という市場全体のイメージが悪化しかねないという強い懸念もあった。

広告だけでは真の差別化にはならない。では、私たちの本当の強み、誰にも模倣できない参入障壁とは一体何なのか?

私たちの真の強み。それは9年という時間をかけて築き上げてきた「プロ人材の質」と、それを見極める「審査力」にある。その事実にたどり着いた時、私の頭の中では次の問いが生まれていた。

「この誰にも模倣できない価値を、どうすれば市場に、人々の心に、届けることができるのか?」

広告でサービスの存在を叫ぶだけでは足りない。もっと本質的な、人の心を動かす何かが必要だ。その答えを探す中で、私はある一冊の本の考え方に立ち返っていた。

マーケティングコンサルタントのサイモン・シネックが提唱した『WHYから始めよ!』。

多くの企業は「WHAT(何をしているか)」から説明を始めるが、人々が本当に心を動かされるのは「WHY(なぜ、それをしているのか)」という根源的な理由や信念なのだと

まさに、これまでの私は「WHAT」を語りすぎていたのかもしれない。「私たちは優秀なプロ人材を紹介します」。それは事実だが、私たちの物語の核心ではなかった。私たちが語るべきは「WHY」——なぜ、私たちは「挑戦」という言葉を掲げるのか。なぜ、プロ人材という働き方を、この日本社会に広めなければならないのか。その原点にある想いを、ストーリーとして伝える必要があるのだ。

その時、私の脳裏に鮮明に蘇ってきたのが、かつて在籍した株式会社・土屋鞄製造所での光景だった。土屋鞄は、ただ質の良い鞄を作るだけの会社ではなかった。彼らは、顧客を熱狂的なファンにする「物語」を紡ぐ天才だった。

例えば、使い終わったランドセルをミニチュアにリメイクするサービス。それは「思い出の詰まったランドセルを捨てられない」という親子の感傷的なニーズに応え、感謝と共感を生み出す、見事なストーリーだった。

店舗には工房が併設され、職人たちの顔や手仕事が直接見える。作り手の想いが、製品を通じて顧客に伝わる。土屋社長は考えるより直感で動く人だったが、私はそのひとつひとつの施策が、後にファンマーケティングやストーリーテリングと呼ばれるものの本質を突いていることに気づかされていた。

今だからこそ、点と点が繋がるように、もう一つの重要な事実に気づいた。あの時、土屋鞄の急成長を裏で支えていたのも、実は「プロ人材+正社員」という組織体制だったのだ。社員では採用できないような優秀な商品デザイナーやマーケターが業務委託としてプロジェクトに参加し、若手社員を育成しながら、次々とヒット企画を生み出していた。当時は意識していなかったが、あれこそが、私が今まさにやろうとしている「プロ人材の活用」の原体験だったのだ。

「土屋鞄で見たあの光景が、キャリーミーの原点の一つだったのか」

そう思うと、自分の信じる道の正しさに、改めて強い確信が持てた。これらの経験を通じて、私は自分の中で「良いストーリー」の定義を体系化していった。それは3つの円が重なるところにある、と。

一つ目は経営者自身の「思い」。なぜこの事業をやるのかという、ブレない信念。二つ目は聞き手の「心が揺さぶられるもの」。驚きや感動、共感といった感情的な反応。三つ目は「ビジネス的な訴求」。「なぜ、それで成果が出るのか」というロジカルな納得感。

この三つが重なった時、物語は人の心を動かし、ビジネスを前進させる強力なエンジンとなる。

土屋鞄のマーケティング戦略、ブランディング戦略は、B2Cにはもちろん、B2B企業にも広く伝えたいと思っていることもあり、セミナー等でも話している。

BtoCの土屋鞄だけでなく、BtoBの世界でもその本質は変わらない。かつて在籍したドリームインキュベータ(DI)は、その好例だった。意図的ではなかったかもしれないが、2004年頃はDIは新卒の就活生にとっては「マッキンゼー内定者ですら落とされる超難関の採用」という、ある種の伝説的なストーリーによってトップクラスの学生たちの競争心を煽り、絶大な人気を誇っていた。「DIで働くことは最高のステータスだ」。その物語が、最高のマーケティングとして機能していたのだ。

そうだ、私たちがやるべきことは、これだ。キャリーミーのストーリーを大いに語ろう。債務超過のどん底から這い上がり、それでも「挑戦する人を応援したい」という想いを捨てずに事業を続けてきた、私の物語。そして、その中で出会った素晴らしいプロ人材たちの物語。

彼らがなぜ、安定した正社員という道を離れ、自らのスキルで挑戦の道を選んだのか。そのひとりひとりの「WHY」を。広告で市場の存在を知らせてしまったのは、ある意味で失敗だったのかもしれない。だが、そのおかげで私はキャリーミーの真の強みと、それを伝えるべき本当の方法に気づくことができた。

それは小手先の戦術ではなく、私たちの存在意義そのものを、誠実に、熱量を持って語り続けること。市場創造者のジレンマを乗り越えた先に見えたのは、広告費の多寡で争う消耗戦ではない。私たちの物語に共感し、共に新しい市場を創ってくれる仲間を、ひとり、またひとりと増やしていくという新たな挑戦だった。

【8章へつづく】

編集協力・木村公洋