キャリーミーでプロとしてのキャリアが広がる

ホーム > キャリーミー創業ストーリー > 4章 初の正社員採用と、組織に起きた混乱、経営者の葛藤

4章 初の正社員採用と、組織に起きた混乱、経営者の葛藤

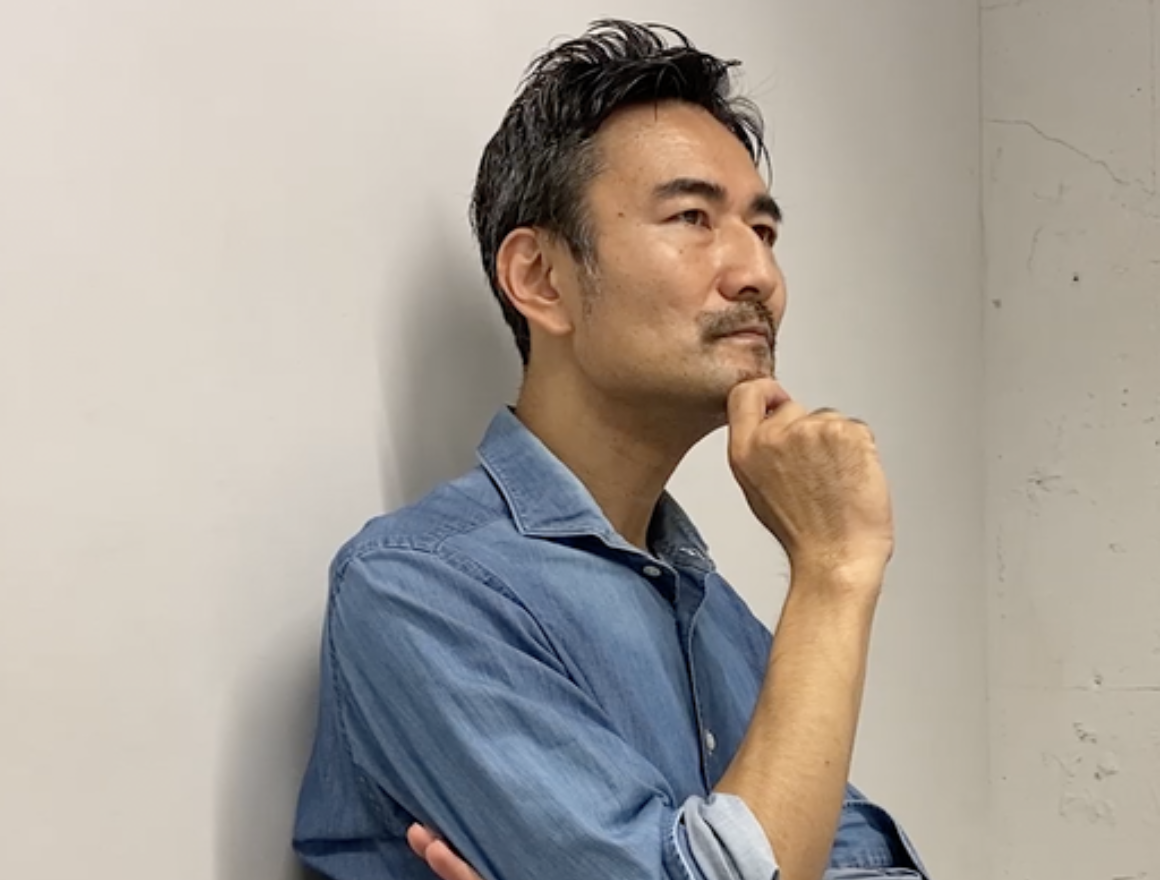

大澤亮

1972年、愛知県生まれ。早稲田大学時代に両親から留学に反対され、自腹で米国に留学(カリフォルニア州立大学サンバーナーディーノ校→ U.C.バークレー)

2009年、株式会社Piece to Peaceを創業し代表取締役に就任。2016年、プロ人材による課題解決事業“CARRY ME(キャリーミー)“を創業。

ギアを上げていく 初の正社員の採用へ

Yentaでの泥臭い営業と初期プロ人材たちの献身、「プロ人材」というコンセプトの力が、キャリーミーの風向きを変え始めていた。PRTIMESのような上場企業からも発注が入り、売上は急成長を遂げた。2016年の年商200万円だった・・・(年収ではなく、年商が、である・・・) まだ自身への給与は支払えなかったが、2017年には1000万円、2018年には7000万円へ。債務超過という暗く長いトンネルの先に、ようやく一条の光が見えた気がした。

「最も辛い時期は耐えてしのぎきった。これはいけるかもしれない」

私は久しぶりに確かな手応えを感じていた。

ただ、この頃はまだ、数億円の資金調達や、ましてや本田圭佑さんを活用してのプロモーションで一気にプロ人材市場を創り上げる、などの構想はなかった。というより、まだ「生き延びる」ことに必死だった。

事業に光明が見え始めた2018年頃、私は初めて正社員の採用に踏み切る。キャリーミー創業が2016年。2年間は、私と毛利、他4,5名のプロ人材(業務委託)だけで事業を回してきたが、プロ人材が増えるにつれ、契約関連や金額交渉、請求業務といった細かな雑務が私一人に集中していた。

「そろそろバックオフィスを任せられる人間が必要だ」

サービスが軌道に乗り、雇用に対する責任も負えるという自信がようやく芽生え始めていた。

最初に採用した1号社員は人当たりも良く、プロ人材たちとも良好な関係を築いていた。彼らがカバーしきれない業務の隙間を埋めてくれる貴重な存在として、私も感謝していた。2人目の正社員を採用するまでには、約1年の期間が空いた。その間、事業はプロ人材と1名の正社員で十分に成り立っていた。

しかし、企業をさらに成長させるには、より組織的な力が必要だと感じた私は、2人目、3人目と正社員の採用を進めていく。彼らに期待したのは、営業事務もこなせる営業としての役割だった。だが、正社員が3人、4人と増えるにつれ、社内に不協和音が生じ始めた。プロ人材同士の連携はスムーズだったが、いつしか正社員とプロ人材の間には見えない溝が生まれていた。

「大澤さん、これから会社は正社員中心でやっていくんですよね?」

ある日、正社員の一人が他の数名もそばにいる中で、探るような目で私にそう問いかけた。その言葉は、すぐに他の正社員たちにも広がった。彼らの間では「いずれプロ人材は整理され、自分たちが中心になる」という期待とも憶測ともつかない空気が醸成されつつあった。

その雰囲気は当然、プロ人材たちにも伝播する。あるプロ人材は、個別に私に不安を漏らした。「最近、正社員の方たちの雰囲気が少し変わったように感じるのですが……私たちプロ人材は、今後どうなるのでしょうか? いつ契約を切られるのかと、少し心配で…」。

私はその都度、両者に「正社員もプロ人材も、どちらもキャリーミーには不可欠だ」と誠心誠意説明して回った。だが、一度生まれた疑心暗鬼はそう簡単には消えてくれない。オフィスには、以前にはない緊張感が漂い始めていた。

原因の一つは、私自身のマネジメントの未熟さだった。プロ人材の自律的な働きぶりに慣れきっていた私は正社員にも同じように自ら考えて動くことを無意識に期待し、結果として「放置」に近い状態にしてしまっていたのだ。

「大きな方針だけ示せば、あとはやってくれるだろう」

そんな甘い見通しだったので、すぐに現実の壁にぶつかった。

ある時、古参のプロ人材である毛利が、私にそっと進言した。

「大澤さん、最近、正社員の方たちから不満の声が聞こえてきますよ。『プロ人材がやらないような、こぼれ落ちる業務の負担が自分たちにばかり来る』って。『これでは話が違うじゃないか』と……」

私はハッとした。自分では気づかぬうちに負担の偏りが生じ、それが不満の温床となっていたのだ。

さらに、社員間で給与額を公然と話し合うという、私にとっては信じられないような文化が生まれてしまった。ある正社員が別の正社員の給与額を知り、「なぜ自分の評価はこれなんだ!」と私の元に直談判に来るという事態まで発展した。

私は客観的に数字を並べて給与の理由を説明した。

その上で、「お金のことは周囲にいうべきことではない。客観的に判断して決めているけど、個人個人は自分中心、主観で考えるから」と諭したが、彼には響かない。私は「お金のことは他言無用」というのが社会の常識だと思い込んでいたが、その認識の甘さが社内に新たな火種をばら撒いてしまっていた。

そんな不穏な空気の中、組織を揺るがす最初の大きな出来事が起こる。初期に採用した2号社員(彼は採用してすぐにエースになった)と、その後に採用した3号、4号、さらには1号社員まで辞めてしまう、という相次ぐ退職だ。

1号社員はワークライフバランスを重視する、どちらかといえばマイペースなタイプだった。私が彼をマネージャーに昇格させたのは、初期メンバーへの労いというやや曖昧な理由からだった。

しかし、後に元野村證券のトップセールスマンで野心的な2号社員が入社してくると、社内の力学は一変する。2号社員は入社3ヶ月後くらいでどんどん成約を決めてくる、その営業実績もさることながら、何事も前向きに捉えるポジティブな姿勢が際立っていた。新しいプロジェクトの提案があると、彼は目を輝かせて言った。

「それ、めっちゃ面白そうじゃないですか!僕だったらこうやってみたいです。いつからやっていいですか?」

そんな言葉で周囲を巻き込み、プロ人材たちともすぐに良好な関係を築いた。皆から好かれる、まさにムードメーカー。私も彼には将来の幹部候補としての期待を寄せていた。

だが、この2人の個性の違いは、やがて組織に軋みを生じさせる。1号社員は、年下でありながら実績で自分を上回る2号社員をライバル視し、次第に拗ねたような態度を見せるようになったのだ。プロ人材の一人が心配そうに私にこぼした。

「最近、“1号さん”の元気がありませんね。マネージャーとしての業務も、なんだか覇気がないような……」

周囲の目には、彼がマネージャーとしての責任を果たしているようには映らず、社内では「マネージャーとは何か」という定義そのものが議論される事態にまで発展した。

「大澤さん、少しお話があります。……実は起業したいんです」

先に会社を去ることを告げたのは2号社員だった。彼の目は新たな挑戦への希望に輝いていた。私の姿を見て、その思いが強まったのかもしれない。

「そうか……。君ならやれると思う。僕らの仕事はプロのように自律を促し、挑戦を実現させることだ。君も前向きな挑戦をしていきたい、というなら、これ以上は引き止められない。残念だが、君の夢なら応援するよ」

私は必死に慰留したが、彼の決意は固かった。「自分の人生なんで」という言葉に返す言葉も見つからなかった。将来を嘱望していただけに、その喪失感は大きかった。

そのわずか1ヶ月後、今度は3号社員、4号社員も私の元を訪れた。

最終的には1号社員まで辞めた。

「……辞めようと思っています。きっかけはやっぱり…」

彼の言葉には、2号社員への嫉妬と自分自身への諦めが滲んでいた。

「大澤さんは結局、僕のことなんて評価してくれてないんでしょう? どうせ僕は、あの野村證券のトップセールスマンみたいにはできませんよ」ーーそんな心の声が聞こえてくるようだった。

私はここでも引き止める言葉を見つけられなかった。ただ、彼の選択を受け入れるしかなかったのだ。

初めて直面した組織内部からの、それも期待をかけていた社員たちの相次ぐ離脱。それは資金繰りの苦しさや外部からの批判とはまた質の異なる、生々しい痛みを伴うものだった。人を採用し、組織を創り、育てるということの途方もない難しさ。急成長という熱に浮かされ、個々の社員の特性や感情への配慮を怠っていたのではないか。

当時の自分には、ミッション・ビジョン・バリューといった確固たる哲学で組織をまとめ上げていくという発想も、それを実践するための経験も決定的に不足していた。プロ人材の自律性に甘え、正社員にもそれを無意識に求めてしまっていた。それぞれの「属性」の違いを、私はまだ本当の意味で理解できていなかったのだ。

「正しい人をバスに乗せる」。後に知ることになる経営書のその一節が、この時の苦い経験と重なった。人を選ばず、ただ拡大だけを急いだ結果がこれなのかもしれない。経営者としての未熟さを改めて突き付けられた気がした。

ちなみに、その経営書は「ビジョナリーカンパニー2」で、そこには「正しくない人はバスから降りてもらう」とも書いてあった。

クライアントのHPに“役員”プロ人材の裏切り

だが、組織という生き物がもたらす試練は、それだけでは終わらなかった。順調に伸び始めた売上の陰で、新たな問題が静かに進行していた。

それは私が最も信頼していたプロ人材の一人・Aさんの信じがたい裏切りだった。

Aさんはビズリーチ出身。スキルも人柄も申し分なく、クライアントからの評価は常に高かった。社内では若手の育成にも尽力し、まさに「プロ中のプロ」。私は彼に全幅の信頼を寄せていた。

異変に気づいたのは、ある若手社員からの一言だった。

「大澤さん……Aさんが、うちのクライアントB社のホームページに“役員”として載ってるんです。これ、どういうことなんでしょうか?」

一瞬、耳を疑った。B社は確かにAさんが担当していたクライアントだが、役員? まさかそんなはずは──。慌ててホームページを確認すると、そこにはAさんの名前と顔写真が「取締役」としてはっきり掲載されていた。

血の気が引いた。契約では、クライアントとの直接契約やそれに類する行為は明確に禁じていた。何の相談も報告もない。明白な契約違反であり、何よりも私への、キャリーミーというチームへの深い裏切りだった。

すぐにAさんに電話をかけた。

「Aさん、B社のサイトを見た。これは、一体どういうことなんだ?」

電話口のAさんは一瞬、沈黙した。気まずそうに息を吐き、それからこう答えた。

「……ああ、大澤さん、すみません。実は、B社さんからオファーがあって、役員として関わることになったんです。いずれ、きちんとご報告しようと思っていたんですが……」

「いずれ? 私たちとの契約期間中に、クライアントの役員に就任するって、完全に契約違反だぞ」

「いや、だから、契約が一区切りしたタイミングで、ちゃんと説明するつもりだったんです。別に悪気があったわけでは……」

その言葉に、怒りが爆発した。

──悪気がない? 後から説明すれば許されるとでも?

私は感情のコントロールが効かなくなっていた。これまで共に築いてきた信頼、育成してきた時間、クライアントとの関係。それらすべてを、Aさんは一言の相談もなく裏切ったのだ。

ふと、問いが頭をよぎる。

なぜ、彼はこんなことをしたのか? 見えていなかった何かが、私の側にもあったのだろうか──。

その問いに答えを出す間もなく、私はAさんとの契約を即刻解除した。B社には紹介料を請求し、形式的には決着をつけた。だが、私の中には深く冷たい穴がぽっかりと空いていた。

これが氷山の一角だったらどうする…?

心のどこかで、その問いが静かに何度も何度も反響していた。プロ人材というビジネスモデルの根幹を揺るがすような出来事に、私は根源的な不安を覚えていた。

この一件は社内にも共有した。

「いくらスキルが高くても、人を裏切るようなことをしてはいけない。それは必ず、自分に返ってくる」。

私はそう伝えた。伝えながら、自分自身にも言い聞かせていたのかもしれない。しかし、組織内部の歪みは、別の形でも顔を出し始めていた。

経営者仲間の「使いにくい」で気づいた本質的価値

ある晩、古くからの経営者仲間との飲みの席で、彼がふとこう言った。

「大澤さんさ、悪いけどさ……キャリーミーのサービスって、うちの会社ではちょっと使いにくいんですよね。いくら優秀でも週2,3の業務委託では活用方法がわからないんです。」

冗談めかした口調だったが、彼の表情は真剣だった。私を気遣って言ってくれているのが伝わってきた。それだけに、その言葉は鋭く胸に突き刺さった。

「使いにくい、ってどういうこと?」

「うーん……プロ人材っていう発想はすごく面白いと思う。特に知名度がない企業にとって優秀な中途社員をなかなか採用できない時代に、プロならすぐに活用できるって魅力的だと思います。でもね、うちみたいな会社だと、何をどう頼めばいいのかが分かりにくいんですよ。正社員なら『これもあれも』って感じで頼めるけど、業務委託だとそうはいかないでしょ? そのあたり、もうちょっと交通整理してくれると助かるんだけど・・・」

──ハッとした。

私たちは「質の高い人材を提供している」という自負に溺れていたのかもしれない。だが、実際にはその「質」をどう活かすかに迷っているクライアントがいた。特に、彼のような2代目経営者にとっては「よく分からないもの」はリスクでしかない。様子見でスルーされるのが関の山だったのだ。

時代は2017年、まだキャリーミー創業から1年経過後あたりまでは、私たちは「人材の良さ」を語り、「優秀な人材を活用すれば成果が出る」という一辺倒で、「どう使えば成果に繋がるのか」を一緒に考えてこなかった。そこには決定的な視点の欠如があった。人材を紹介するだけでは、課題は解決しない。クライアントの悩みを言語化し、必要なスキルや役割を整理し、プロ人材の力をどう活かすか。その“使い方”まで伴走する。それができて、初めて「本当の価値提供」になるのだ。

ここに大きなヒントがあり、2025年現在の営業やCS(カスタマーサクセス)に大きく役立っている。つまりプロを活用して「どう自社の目標を達成するのか」「どう課題を解決するのか」のに、プロ人材の優秀さだけでは不可欠で、どの目標を達成するのに、どの施策を、どんなスキル要件を満たすプロをどのように活用し、どうマネジメントするのか、というノウハウが求められてくるのだ。

優秀な2号社員がふと漏らした言葉が蘇ってきた。

「入社して1か月後に高熱を出しちゃったんですよね。営業が難しくて」

合点がいった。

「野村証券のトップセールスマンでも難しい、と漏らすキャリーミーのセールスは、企業の目的が課題解決やゴール達成にあるのに対して、僕らはプロ人材の優秀さを売っている。でも実はそれだけではダメで、どうプロを活用してゴールを達成するか、そこを描き、実現の具体性を感じて貰えなければダメなんだ」っと。

つまり、「ドリルを売るな、穴を売れ」と同じで、「プロ人材を売るな、課題解決を売れ」である。

2号社員から連続しての退職。信頼していた人材の裏切り。そして、外部からの厳しい指摘。事業が上向きになりかけた矢先、立て続けに突きつけられた試練は、私に“経営とは何か”を深く問い直させた。もはや、個人の力だけでは乗り越えられない壁が立ちはだかっていた。組織とは何か。サービスの本質的な価値とは何か。答えのない問いに、ようやく私は真剣に向き合い始めた。

この頃から、私はキャリーミーのミッション・ビジョン・バリューを、明文化し、組織に浸透させる必要性を痛感していた。私たちは単なる「人材紹介屋」ではない。クライアントの課題に寄り添い、成果に導く「パートナー」になるべきなのだ──その確信が、ようやく腹落ちしてきた。

深い谷の底で、私はようやく少しだけ空を見上げる余裕を持った。かすかな光を感じながら、再び組織と、そして自分自身の原点と向き合い始めていた。

だが、立ち止まってる暇はなかった。市場は、私たちの再起を待ってはくれなかった。否応なく、次のステージへの変化を迫られていたのである。

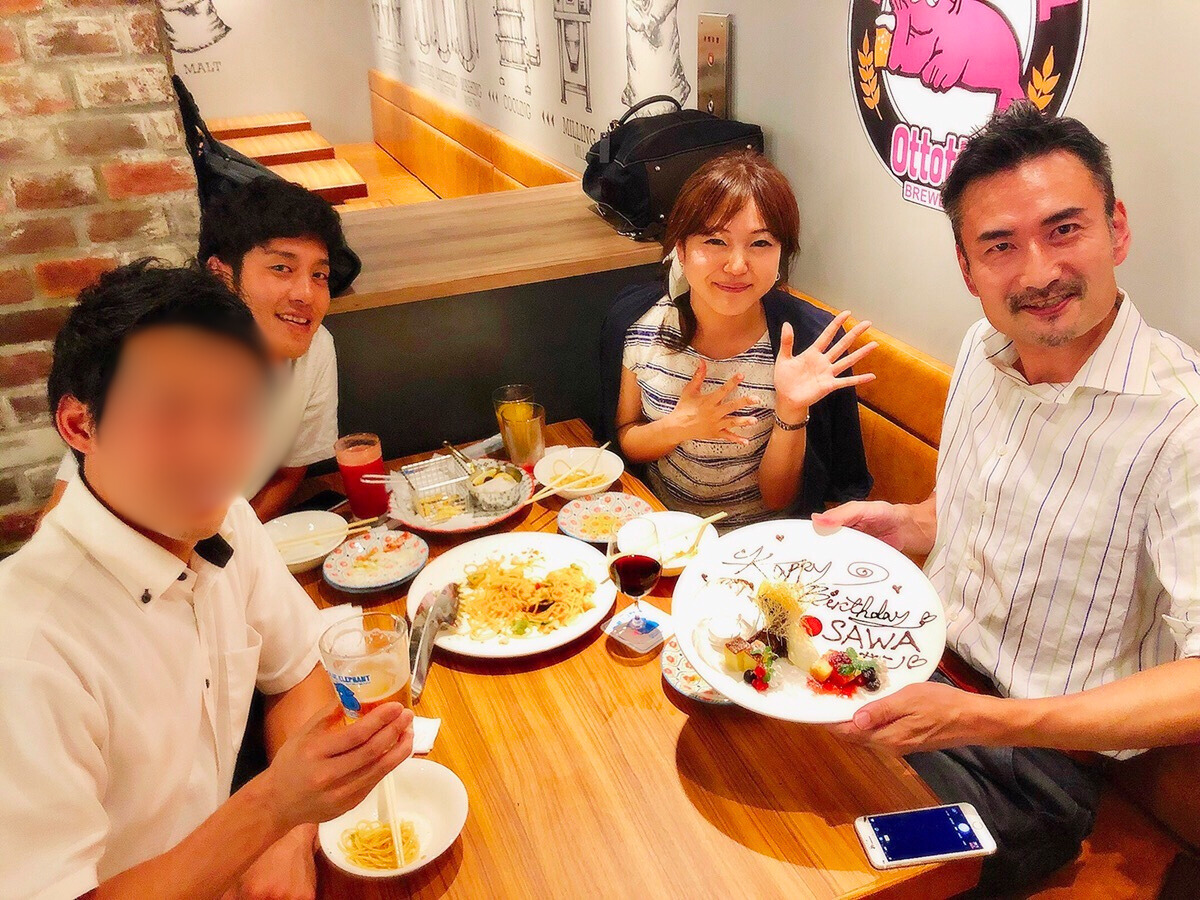

当時は正社員とプロ人材が仲良くなるような合同飲み会などもよく企画していた。この写真はエースだった2号社員(左上の男性)とプロ人材の女性(右上)らとの懇親会(みんなで私の誕生日をサプライズでお祝いしてくれた)。ちなみにこの女性は元三井物産で現在も、営業もできるキャリアアドバイザーとして活躍中である。

【5章へ続く】(編集協力・木村公洋)