キャリーミーでプロとしてのキャリアが広がる

ホーム > キャリーミー創業ストーリー > 3章 ゼロからの学び、と債務超過、倒産の危機

3章 ゼロからの学び、と債務超過、倒産の危機

大澤亮

1972年、愛知県生まれ。早稲田大学時代に両親から留学に反対され、自腹で米国に留学(カリフォルニア州立大学サンバーナーディーノ校→ U.C.バークレー)

2009年、株式会社Piece to Peaceを創業し代表取締役に就任。2016年、プロ人材による課題解決事業“CARRY ME(キャリーミー)“を創業。

次なる挑戦は「起業」と「学び」の同時進行だった。三菱商事を辞めた後、経営力の必要性を痛感し、ビジネススクール(慶應義塾大学大学院経営管理研究科修士課程)に通いながらインターネット分野で起業を選んだ。早朝から深夜まで、文字通り寝る間も惜しんで勉強と仕事に明け暮れた。

仲間と共に立ち上げた証券比較サイトはメディアにも取り上げられ、アクセス数はうなぎ上りだったが、当時はまだネット広告が普及しておらず収益化は叶わない。大手ベンチャーキャピタル(VC)から6000万円の投資を受ける選択肢もあったが、最終的にはもう一つの選択肢であった「売却」の道を選び、米ゴメス社へ事業を数千万円で売却した。

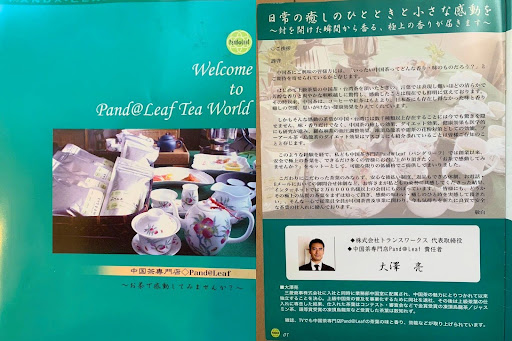

その資金を元手に、今度は中国茶のECサイト「パンダリーフ」を立ち上げた。商社時代の経験を活かし、中国・台湾に頻繁に出張して高級茶葉を仕入れ、ネットに詳しい友人の活躍もあって事業は急成長。面白いように注文が入る日々は楽しかったが、これも5年で年商約1億円まで成長させ、黒字化も達成し、多くのファン(会員)も獲得できたところでサイバーエージェント社へ1億円以上で売却した。藤田社長と直接会えたのは友人の縁であり、運が良かったと感じている。

▲パンダリーフの紹介パンフレット

32歳時点で、二度の起業と売却。それはほんのわずかな自信と、後に大きく役立つ経験値をもたらした。だが、これらはまだ「学び」であり「自分のための挑戦」だった。預貯金は1億円を超えても、まだ自分に自信がない。

経営にも、実力にも、キャリアにも。早稲田を出ても、留学をやり遂げても、三菱商事で働いても、大学院を卒業しても、二度売却しても、幼少期の「ダメな自分」が心に根付いていた。自己肯定感には程遠い。

ただ、「運が良い」とは強く感じていた。「運の正体とは何だろう」と漠然と考え始めていた。

足りない能力と経験を埋めるべく、当時最も難関と言われたコンサルティングファームの1つ、ドリームインキュベータ(DI)の門を叩いた。2005年、ボストンコンサルティング(BCG)日本代表を長く務めた堀紘一氏がBCG精鋭を率いて創立し、マザーズに上場したばかりの会社だ。堀氏も大前研一氏と並ぶ雲の上の存在。VCとして投資・育成も行い、大企業へのコンサルも経験できる。

社員は東大、京大、ハーバード、スタンフォード卒でコンサル経験者ばかり。彼らはキラキラして見えた。

「こんな優秀な人たちと働き、学べるなら、ただでも働きたい」

当時32歳、コンサル挑戦ギリギリの年齢だ。「ゼロイチは経験した。大企業の論理も理解した。足りないのは1を10、10を100にする思考法だ」。そう考え、DIに応募した。

7人の面接官、最後が堀氏だった。「日本にハンガーは何本あるか?その思考のプロセスは?」「●●の業界でのKSFは何?それはなぜ?」といった難問を乗り越え、内定を得た。

▲ドリームインキュベータ創業者・堀紘一氏の著書

在籍した2年半は、高い給与をもらいつつ、多くを学ばせてもらった。投資案件の審査、投資後の育成、大手企業へのコンサル。商社、コンビニ、印刷業界…未知の業界を迅速に調べ、課題を探し、仮説を立て、検証する。そのプロセス全てが学びだった。

退職直前には上司から「辞められては困る。年収いくらなら残るか」とまで言って頂けた。だが自分の実力はわきまえている。それは、私の「人の縁」でDI初の海外投資案件を手掛けたからであり、コンサル能力を買われたわけではない。またしても「運」に恵まれただけだ。結局、まだ自分に自信は持てなかった。

次のキャリアは「経営実務」だ。コンサルという外部からの提案ではなく、中堅企業の取締役として事業を牽引し、上場やグローバル展開を経験したい。旧知の土屋鞄製造所のオーナー経営者の土屋氏から、上場や海外展開、新規事業についてよく相談を受けていた。

創業一族である彼と議論を交わすのはワクワクした。「一緒にやろう。上場させよう。海外へ展開しよう」。話は数ヶ月でまとまった。自分の経験にない「上場」「日本のメーカーのグローバル展開」「役員としてのマネジメント」。これらは私にとって新たな挑戦だった。

土屋鞄は超優良企業だった。土屋氏の商才、センスの良いクリエイター、性格の良い職人たちがうまくまとまり、急成長していた。取締役兼COOとして入社した2006年、社員は約20人。退任した2009年には70人以上、売上も利益も倍増していた(2025年現在では知名度もはるかに上がり、700人以上と10倍に成長している)

だが、会社は成功しても、個人としては何も成し遂げられなかった。上場はオーナーの決断で中止、海外展開もリーマンショックで見送りに。サラリーマン役員として従うしかなかった。リーダーシップを発揮してオーナーを説得できなかった自分の実力不足を痛感した。 しかし、ここでの学びも大きかった。組織の創り方、クロスセリング、コンテンツマーケティングの実務…。そして何より、「リスクをとってオーナーとして経営しないと、何も決定権がない」ことを、頭ではなく肌で実感した。

「自分でリスクをとって、挑戦しないと、何も決められない」

この頃から、「正しい挑戦とは何か」を考え始めた。

それまでは「自分で成し遂げられるかわからないくらい高い目標設定」「後悔のないよう熱量をもって、頭もフル回転させて全力でやり切る」「挑戦に必ず生まれるリスクを想定したリスクヘッジ」が必要だと思っていた。

だが、二つ欠けていることに気づいた。「目標は利己的でなく、社会的意義のあるものであるべき(利他)」「正しい挑戦には仲間を巻き込むことが必要。社会的意義が強ければ仲間も得やすい」。

土屋鞄までは、自分のキャリアや成功という個人的な挑戦だった。そうではなく、社会的意義のある目標を高く掲げ、仲間を巻き込んで全力で取り組む。そんな挑戦をしたいと心の底から感じた。挑戦する中で得られるこうした「気付き」こそ、挑戦の大きな価値なのだろう。

Piece to Peace誕生〜理想と現実〜

▲キャリーミー共同創業者・毛利優子は長きに渡り会社を支え、CMO、取締役まで務め上げた

2009年、新たな会社「Piece to Peace」を設立。これまでの集大成として、今度こそ社会にインパクトを与える事業を創る覚悟だった。「個々の小さな力や想い(Piece)を、大きな平和(Peace)に繋げていく」。

テーマは「エシカルファッション」。アフリカへの貢献という過去の関心と、海外での盛り上がりが結びついた。著名人が協力し、売上の一部が寄付される仕組み。社会貢献とビジネスの両立。これこそが自分がやるべきことだと直感した。幸運にも有名ブランドの日本独占販売権を得て、スターたちの肖像も使える。成功への期待は高まるばかりだった。

▲当時は講演などでエシカルファッション領域のビジネスを広げていた

滑り出しは驚くほど順調に見えた。大手セレクトショップが全店舗で扱い、メディア露出も増え、累計100媒体以上に掲載された。だが、数年で在庫リスクという現実が牙を剥き始める。百貨店は委託販売しか受け付けず、在庫を買い取らない。大手企業ほどリスクを回避したがる傾向、商習慣に苛立ちと無力感を覚えた。キャッシュフローは常に綱渡り。「エシカル」という理念だけでは、安価なファストファッションに慣れた日本の消費者の心には響かず、在庫は積み上がる一方だった。理想と現実のギャップは、想像以上に大きかった。

苦境の中、並行して、新たなビジネスである、個人間のスキルシェアサービス「shAIR」を探っていた。イベントで出会う才能ある人々を見て、彼らがスキルを教え学び合える場を作れないかと考えた。米Skillshareの成功もヒントに、「人生の秘訣を教え合う場所」をコンセプトに立ち上げた。 「shAIR」は会員1万人を超えたが、CtoCの限界も明らかだった。単価は数千円。手数料収入だけでは、エシカル事業の赤字と在庫費用を到底賄えない。

だが、まさにその「shAIR」の中にこそ、次の光はあった。「先生」役の約1000人の中に、驚くほど優秀なフリーランス、子育て中の元キャリアウーマン、起業家たちが埋もれていたのだ。「なぜ彼らがここに?」疑問に思い話を聞くと、「企業から業務委託で仕事を受けたいが機会がない」という声。一方で企業は人手不足を叫び始めている。

——眠っている個人のスキルと、それを必要としている企業。繋げられないか? 閃きが、全身を貫いた。2015年、B2Bスキルマッチングというアイデアが確かな輪郭を結んだ。必然の帰結。すぐに仲間の毛利たちとブレストし、新サービスを「キャリーミー(Carry Me)」と名付けた。個人のキャリアを運び(=CARRY)、企業の成長を後押しする。その決意を込めて。

ドリームインキュベータ勤務時代に調査や仮説構築は2年程度だが密度の濃い時間で学べた。が、6ヶ月も1年もかけて調査や仮説構築をしている時間はなく、2週間で簡易だが徹底的に市場を調べ、仮説を構築した。

簡単にいうと、「顧問市場」や「SESなどのエンジニアの業務委託」という市場はすでに確立されていたが、ビジネス領域のプロ人材市場(業務委託で法人課題をプロが解決する市場)は、当時無く、競合もいない、いわゆる「ブルーオーシャン」だった。 簡易的にテストマーケティングを実行して、「イケる!」そう踏んだ。

かつて読んだコンサルティングファームの大御所、大前研一氏や堀紘一氏が様々な著書で、「ゼロから1を生み出す事業を創ることにこそ価値がある」 そこを信じ、自身に賭けた。

挑戦の実践〜試練の谷底へ〜

構想は固まった。だが、資金がない。これまでの実績もある。「できるはずだ」——そんな自信は、VCとの交渉で脆くも崩れ去った。

最も手応えを感じていた一社。担当者は熱心だった。何度もオフィスを行き来し、プレゼンを重ねた。5000万円の投資を担当者としてはコミットしたい、とのことだった。これが決まれば道は開ける。その期待がピークに達した約一ヶ月後、「お話があります」という硬い声の電話。結果は「否決」。後日、彼は土下座せんばかりに謝罪に訪れた。「このままでは倒産するだろうと思った」と。努めて冷静に「ビジネスですから」と応えたが、内心の落胆は計り知れない。だが感傷に浸る暇はない。「次、どうするか」。頭は既に次の手を考え始めていた。

頼みの綱が絶たれた直後、思わぬ救いの手が差し伸べられた。大学院時代の同級生で公認会計士の南さん。私にとっては兄のような存在だ。キャリーミーの構想を話すと(VCの件は伏せたが)、彼は事業計画書も財務諸表も一切見ず、「亮がやるなら投資するよ。いくら必要?」と、その場で1000万円の出資を即決してくれたのだ。エンジェル投資家でもあった彼は「人を見る」と言い、私の二度の売却経験を信じてくれた。飛び上がるほど嬉しかった。これで生き延びられる、と。

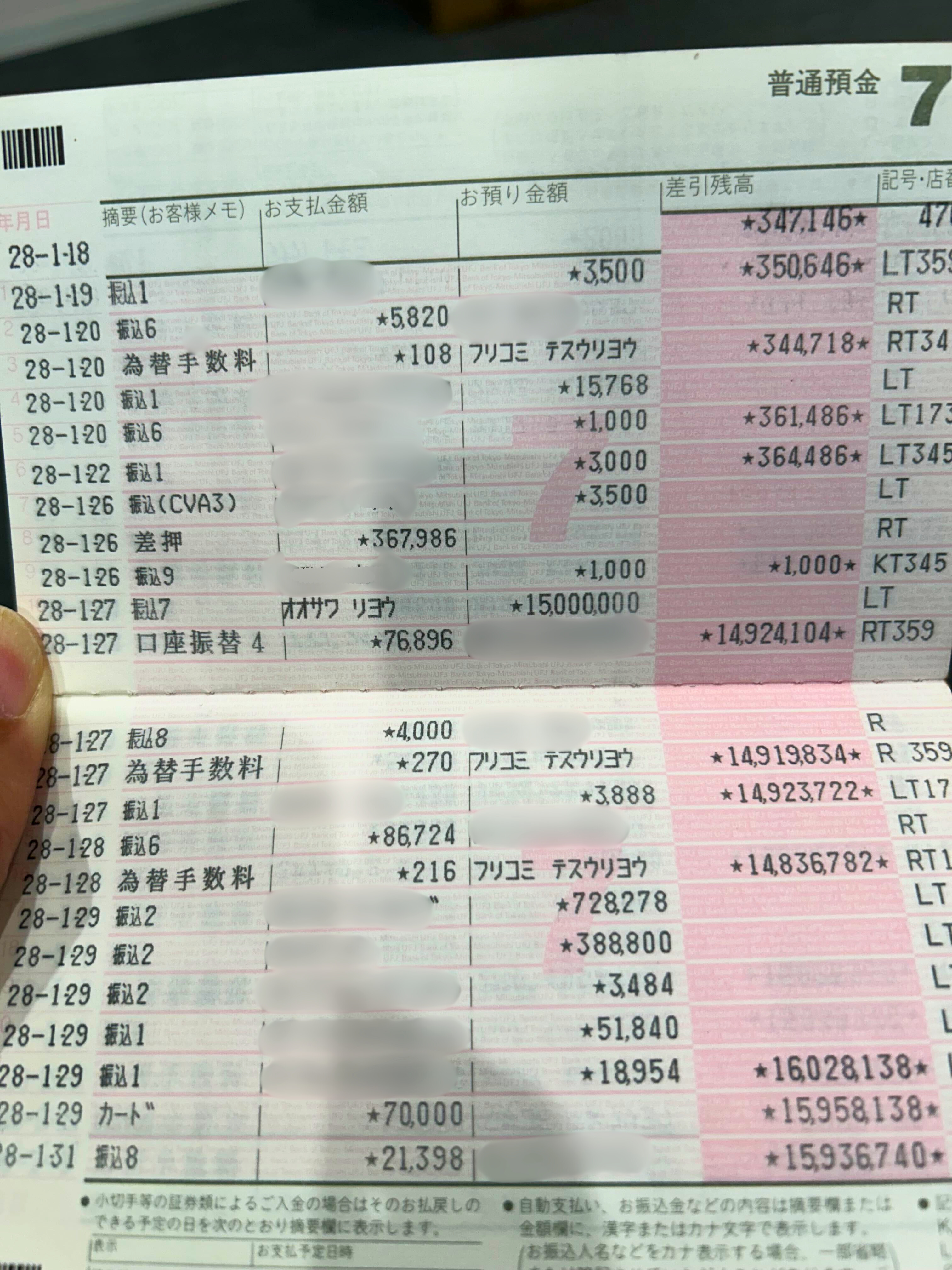

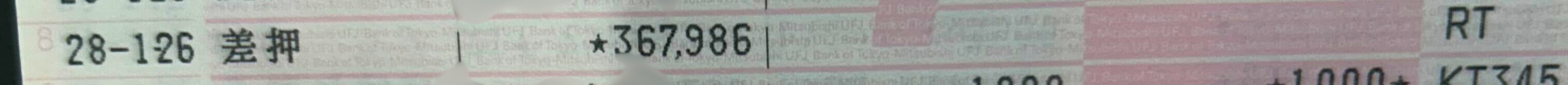

しかし、その貴重な1000万円も運営コストと赤字補填で溶けていく。そして2016年、ついに預金は底をつき、債務超過に。税務署から差し押さえを受け、個人資産を切り崩す日々。1日の食費は数百円、バナナ1本で飢えをしのぎ、池袋の月2万円のレンタルオフィスに移った。

まさにそのタイミングで、「エンジェル」から救いの手が差し伸べられた。

まさかの、あの父が、「(退職金や遺産なども手に入ったようで)お前が事業に困ったらいくらでも資金提供する」と手を差し伸べてくれたのだ。

「救われた!」と感じた瞬間だった。

個人の生活も逼迫していた。事業契約や決算書など資料を準備し、藁にもすがる思いで訪ねた。

最後の望みを託して。

だが父の口から出たのは「論外だ」という、一切の情も期待もない、冷たい拒絶。梯子を外された。「ああ、これで救われた」と一瞬でも期待した自分が愚かだった。平静を装い「そうですか」とだけ返し、心の中ではっきりと何かが切れた。もう、この人には頼らない。期待しない。そう静かに感情に蓋をした。情けなさと自分の無力さに打ちひしがれた。

悪いことは続く。人材紹介業の免許更新のために役所へ行くと、「債務超過なので更新できません」と事務的に告げられた。業務委託仲介にこの免許は必須ではなかったが、「債務超過で免許を取り消された経営者」という事実は鉛のように重く、多少なりとも持っていたプライドはズタズタに引き裂かれた。

▲経営が苦しかった当時の預金通帳

▲差押えを受け一時預金はゼロに

この事実は、毛利や数名の業務委託メンバーに伝えねばならなかった。正社員登用の可能性が消えたからだ。「隠しておこうか」という葛藤の末、誠実さを選び打ち明けた。反応は厳しかった。「大澤さん、何やってるんですか!」と、年は10個も下ながら厳しい元リクルート女性に叱責された。ぐうの音も出ない。情けなさで、涙が出そうになるのを必死で堪えた。それでも、彼らは誰一人として去らなかった。「このプロジェクトは面白い」と信じてくれていた。それがどれほどの救いだったか。

まさにその頃、身体にも異変が起きていた。帯状疱疹を発症し、首には腫瘍も見つかった(幸い良性だったが)。妻は手術を勧めたが、そんな手術に捻出できる資金もなければ、時間もない。心身ともに限界に近かった。健康もない、金もない、人もいない、という三重苦だった。孤独と絶望がすぐそこまで迫っていた。

それでも私は諦めなかった。いや、諦められなかった。「最初の挑戦」を支援してくれた兄や祖父。家族への責任。何より、私を信じた南さんへの責任。様々な思いが支えだった。

ここで諦め、倒産してしまったら、私の挑戦は正しくなかったことになってしまう。

父の「それ見た事か。安定を選んでおけば良かったのに」という声が聞こえたような気がした。

昔から大好きだった稲盛和夫氏の本を読み返す。「これは神様が与えた試練だ。乗り越えればもっと大きなものが得られる。ありがとう」と本気で口にし、自らを奮い立たせた。絶望と感謝の念が交互に押し寄せた。

わずかな光もあった。毛利が見つけてくれた月数万円のマッチングサービスパッケージで、キャリーミーのプロトタイプサイトを立ち上げることができた。彼女がSEO対策を施すと、驚くほどプロ人材からの登録が増え始めた。広告ゼロ円で、月200人の登録者増、という効果だった。 プロ人材も複数がこのコンセプトに共感してくれ、ブログなどでキャリーミーを紹介してくれたことも功を奏した。

私を叱責したあの元リクルートの女性が、今度は力強く背中を押してくれた。

「大澤さん、このサービスはすごい! リクルートで散々、転職候補者として優秀人材もみてきましたが、なかなかこんな優秀な人材が登録するプラットフォームはありません。自信を持って営業すべきです!」。

暗闇で見つけた一筋の光だった。

そこからは文字通り「やるしかない」日々。営業経験ゼロの私が、キャリーミーの価値を信じ、ビジネスマッチングアプリ「Yenta」を駆使して経営者に会い続けた。1日平均3人、年間700人以上。「なぜ私に興味を?」と相手の話を聞き、最後の10分でキャリーミーやプロ人材の魅力を熱弁する。そんな泥臭い活動を3~4年。スタバではコーヒー代を惜しみ、水を頼んだ。

「悲壮感がない」と言われたが、それは意識していた。悲壮感を漂わせる人間に誰もついてこない。これまでの経歴(2度の売却経験や、ドリームインキュベータでのコンサル経験など)を武器に変え、プロフィールを磨き上げ、マッチング率を高めた。そうして少しずつ風向きが変わり、疑心暗鬼だった経営者の中から面談希望者が現れ始めた。Yenta経由で出会った、泣く鳥も落とす勢いで成長していた、憧れの上場会社の社長からも発注を得ることができたのだ。

深く暗い谷底だった。だが、確かな手応えも感じはじめていた。「プロ人材」というコンセプトは間違っていない。この挑戦には価値がある——。そう信じて、私はひたすら前だけを向いていた。

【4章へ続く】

編集協力・木村公洋